|

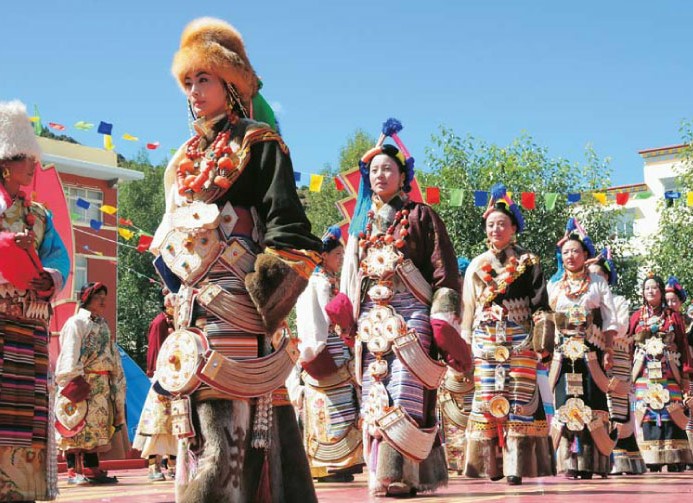

昌都地區民族服飾表演。 一條條寬闊的柏油馬路,一間間漂亮的農家新居,一汩汩可口的甘泉……在山高谷深的藏東大地,一幅幅溫暖的民生畫卷在記者眼前展開,70余萬康巴兒女從朝不保夕的過去,正闊步邁向全面小康的未來。 自治區成立50年來,昌都始終堅持將保障和改善民生作為經濟社會發展的根本出發點和落腳點,全面落實“十件實事”和十二項民生工程,全面提升群眾生活水平,切實提升百姓的幸福感。 解放前,昌都的社會事業發展水平極端落后,整個地區沒有一所正規意義上的學校,沒有一家醫院,教育、醫療衛生只是極少數貴族享有的特權。昌都解放以后,第一所學校、第一家醫院……許許多多的“西藏第一”在這里誕生。 1965年,昌都僅有一所學校,在校生102人。近年來,教育投入持續增加,教育得到廣泛普及,一個涵蓋普通教育、幼兒教育、成人教育、特殊教育、職業教育的比較完整的教育體系基本形成。截至2014年底,全市各級各類學校達648所,全市小學適齡兒童入學率、初中入學率和青壯年非文盲率分別達到99.2%、96.93%和99.1%。實現了真正意義上的15年免費教育,農牧區義務教育學生營養改善計劃全面落實,政策和資金覆蓋率均達到100%,人均受教育年限由1965的不足一個月提高到2014年的7.2年。 醫療衛生保障水平不斷提升。1965年,昌都醫療衛生機構僅有14個、床位119張、衛生技術人員211人,特別是基層農牧區僅有少數的僧醫和零星的民間藏醫,群眾看病治病十分困難。目前,昌都已經建成了藏中西醫結合、遍布城鄉的醫療衛生服務體系,全市醫療衛生機構發展到332個,擁有病床床位2165張。新農保實現全覆蓋,農牧民人均免費醫療經費達420元,看病難的問題得到根本解決。 文化事業全面繁榮。公共文化體系逐步完善。目前,全市已建成市圖書館及7縣民間藝術團排練場所、138個鄉(鎮)綜合文化站、1119個農家書屋、516個寺廟書屋。通過實施“西新工程”和“村村通”等工程,全市廣播電視人口綜合覆蓋率分別達到96.99%和97.84%。重點文物得到有效保護,目前,全市共有國家級重點文物保護單位5處,8個項目列入國家級非物質文化遺產保護名錄。 扎實推進以深化安居工程為主的社會主義新農村建設,建成美麗鄉村203個,完成安居工程10萬余戶,實施環境綜合整治行政村890個,54萬農牧民住上安全適用的新房,65.5萬農牧民喝上安全衛生飲用水,1.2萬戶農牧民用上清潔便利的沼氣,31.3萬農牧民實現正常用電。 50年來,昌都的社會保障體系逐步健全,初步建立了惠及全民的社會保障體系。目前,全市集中供養孤寡老人2085人,各項社會保險參保人數達到49.78萬人次,農牧民人均純收入低于2300元的扶貧對象下降到21.6萬人,農牧區富余勞動力轉移就業工作扎實推進,城鎮登記失業率穩定控制在2.5%以內。以動態消除零就業家庭為目標,狠抓軍旅式培訓,實現應屆高校畢業生全就業。 1978年,昌都農牧民人均純收入僅為87元,2014年,農村居民人均可支配收入達6616元,城鎮居民人均可支配收入達19256元。隨著人民生活逐步富裕,消費結構逐步多樣化,冰箱、彩電、電腦、洗衣機、摩托車、手機等消費品進入尋常百姓家,廣播、電視、通信、互聯網等現代信息傳遞手段廣泛普及。 老百姓不僅要有好的生活,還得望得見山、看得見水、記得住鄉愁。昌都以生態文明建設為統領,以建設美麗昌都為目標,以退耕還林還草、沙漠化治理、天然林資源保護為重點,大力推進退耕還林還草、沙漠化治理、天然林資源保護等生態工程建設。完成人工造林44萬畝、退耕還林和荒山荒地造林2.1萬畝、封山育林55.3萬畝、天保工程公益林建設13.2萬畝,森林覆蓋率達34.78%。 大力實施整鄉整村扶貧攻堅戰,采取政策、項目、產業、行業、援藏、社會扶貧等多種方法,推動扶貧工作向縱深發展。2010年以來,全市共落實扶貧農發項目1446個、資金11.9億元,減少農村貧困人口13.4萬人。 2012年以來,昌都堅持實施富民興藏戰略,以十二項民生工程為突破口,累計投入資金200億元,共實施各類民生項目2384個。 現在,昌都已創造了更好的教育、更滿意的收入、更穩定的工作、更完善的社會保障、更高水平的醫療衛生服務、更舒適的居住條件、更優美的環境,民生的融融暖意撲面而來,使群眾切身感受到了黨和政府的溫暖。(中國西藏新聞網) |

西藏成立50年昌都社會事業發展:幸福生活比蜜甜

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2015-09-02 09:42:47

上一篇:西藏大力發展水利事業

頻道精選

- 德欽春耕備耕忙2021-03-05

- 錫金龍膽2021-09-28

- 露萼龍膽2021-09-28

- 邁向數字文明新時代的中國方案2021-09-28

- 這個乞丐,竟然背著金條討飯吃!2021-09-28

- 聽總書記講黨史故事丨“新中國從這里走來”2021-09-28

- 農業農村現代化闊步前行 ——習近平總書記領航農業農村高質量發展(之三)2021-09-28

- 三個“共同”,習近平為科技創新指方向2021-09-28

- 習近平談互聯網,這些重要論斷值得學習2021-09-28

- 跟總書記學黨史|第二集《照亮前行之路的理論明燈》2021-09-27

87948f73-3b83-4755-88ad-44ad4737902d.jpg)

8af30dcf-bdf8-48e7-8684-75b1f9cf467d.jpg)

ffc26b77-04af-4fa5-b4a8-1080ab26b2a0.jpg)