|

白洋淀 燕趙自古便是慷慨悲歌之地。即便苦難,也苦得浪漫。抗戰也是。就像我們都很熟悉的白洋淀雁翎隊以及小兵張嘎。夏末秋初的白洋淀,天藍、水清、葦綠、荷紅。在白洋淀的富足祥和寧靜里,當年抗日的故事,一天下來能聽幾十個。八年抗戰里,河北淪陷早,承難多,但這里的人民百姓,沒有一天真正屈服,鬼子沒有得到一天安寧。廣闊燕趙,陷住了倭寇妄圖橫行中國的腳步。 國軍敗逃,八路填上 七七事變后兩個多月的9月24日,日軍占領保定。 日軍占領保定并不容易。國民黨集結了10萬軍隊奮勇抵抗。戰前,國民黨軍政當局緊急動員民眾與官兵趕筑工事,挖掘了工程浩大的許多戰壕和反坦克壕。有些長數十公里,寬五六米。燕趙人民以極高的抗日熱情,奮力苦干,最終得以完成。 但日軍裝備精良,推進迅速,國軍很快陷入混亂。保定城下決戰五天,日軍動用3個師團,140余輛坦克、裝甲車,260余門火炮,60余架輕、重轟炸機,我軍奮勇抵抗,傷亡2萬多人,終不支撤退。大公報說, “(保定城垣保衛戰)抗戰之激烈,犧牲之悲壯,在平漢線為最甚。”

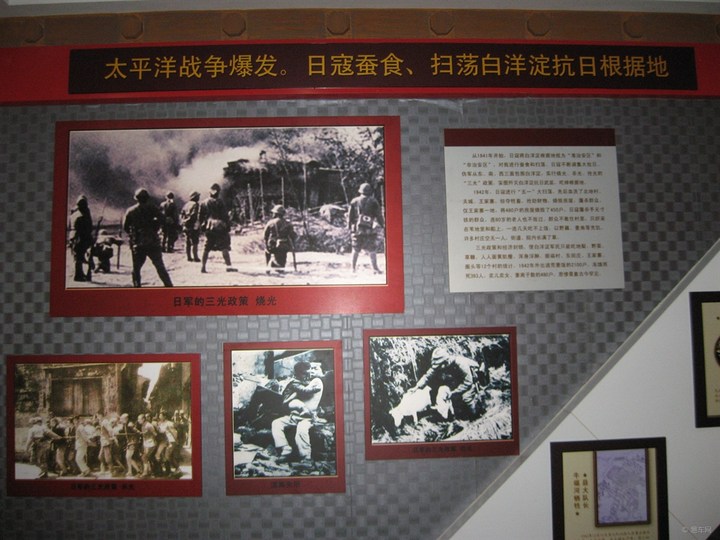

(資料圖)白洋淀抗戰紀念館 國軍迅速敗退是必然的。地處抗日最前線的河北,幾乎沒有像樣的軍事設施。平津失守后,國民黨準備把空軍用于河北作戰,才發現河北竟然沒有一個軍用機場及油彈準備。而參戰部隊武器十分落后,只配備步槍、刺刀、手榴彈“三大件”。此外,國軍的作戰方法陳舊,單純陣地式防守。8月20日制定的《第一戰區作戰指導計劃》指出:“各部隊無論其任務為防守或機動,務求疏散之配置,必須利用地形構筑工事,以達到步步為營能攻能守之要求,而增強國軍之強韌性。”依據這一原則,戰役指揮者把10萬大軍分成3條防線,部署在東西近200公里,南北100公里的廣闊地域上,與日軍集中優勢兵力,突擊一點,穿插迂回的作戰方法相對比,失敗無疑。同時,參戰將領各有各的想法,部隊內部派系林立,不能有效相互支持。所以,盡管愛國將士拼盡血肉之軀,結局仍是潰退,只能把百姓留給了日軍的鐵蹄。 事實上,國軍敗退,燕趙大地的抗戰不過剛剛開始。日軍占城,他們還沒有嘗到的真正的苦頭。燕趙大地流傳了70多年的抗日往事,都是共產黨帶領人民開展的。其中大家最耳熟能詳的,便是雁翎隊、小兵張嘎。 保定會戰后,日寇開辟了一條從天津到保定的運輸線,企圖運送戰爭物資支援掃蕩,而位于水路交通線上的華北平原最大的淡水湖白洋淀遭遇了無情的蹂躪和搶掠。在共產黨安新縣三區區委書記徐健、區長李剛義的領導下,孫革、姜禿、趙保亮、鄧如意等20多位打獵世家組成的抗日游擊隊正式誕生。這些游擊隊員使用的武器“大抬桿”火眼口上要插一支雁翎防止火藥受潮,游擊隊便取“雁翎隊”。而這支隊伍也成長出了電影《小兵張嘎》中為全國廣知的抗日小兵 “嘎子”。其原型,是雁翎隊第三任隊長趙波。

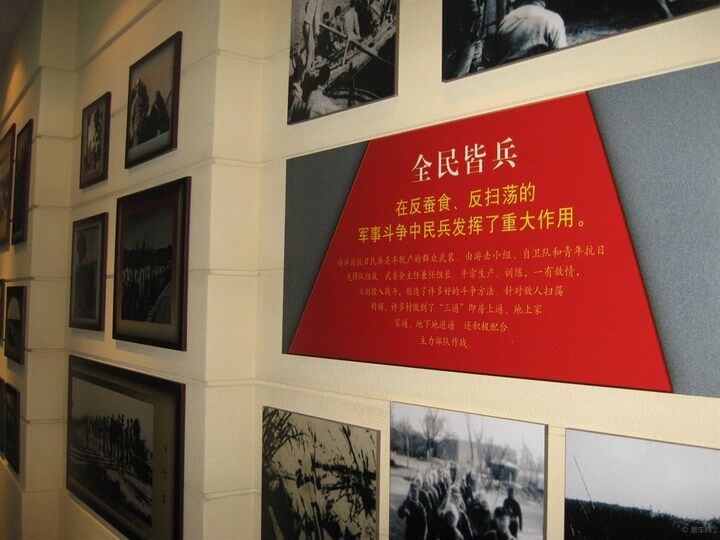

(資料圖)白洋淀抗戰紀念館? 根據《白洋淀志》的記載,“抗戰期間,‘雁翎隊’歷經大小戰斗近百次,擊斃、俘虜日偽軍近千人。”雁翎隊充分利用蘆葦、水域和地形的優勢,特別是自1939年到1943年的4年中,雁翎隊在35次戰斗中,有16次是一槍未發而制勝,所以也有奇兵之稱。戰后,朱德總司令和華北軍區司令員聶榮臻專程到白洋淀接見了“雁翎隊”全體指戰員,對他們在抗日戰爭中的光輝業績給予了高度贊揚和肯定。 白洋淀只是敵后戰場的一個縮影。國軍敗退,日軍進駐,共產黨很快開辟敵后戰場。在八年全面抗戰里,淪陷區的大中城市、鐵路、公路交通線均在敵后戰場的包圍和控制之下。共產黨領導的兵民作戰形式融運動戰、陣地戰和游擊戰于一體,機動靈活,從無停止,在抗日根據地聚集起了一支困不死、打不散、壓不垮的中華民族的中堅力量。美國前總統杜魯門曾在回憶錄中證實:中國抗戰后期,蔣介石的權力只及于西南一隅,長江以北連國民政府的影子也沒有。 1938年,毛澤東在《論持久戰》中科學分析中日諸多要素,認為抗日戰爭是一場持久戰,要贏得戰爭的勝利,就必須調動全國人民的力量。毛澤東深入論述:“民族戰爭而不依靠人民大眾,毫無疑義將不能取得勝利”。“兵民是勝利之本”的科學論斷也為白洋淀雁翎隊的水上游擊戰所印證,這支隊伍也無疑是中國共產黨領導的敵后武裝對毛澤東革命理論的偉大實踐。 當時的日本華北方面軍說:中共軍隊“為了策應盟國方面的攻勢,在軍事、政治、思想各方面,再次開始積極的行動,并得到多數民眾的同情,從而迅速擴大了勢力”,“目前共軍乘中國方面的力量薄弱,活動漸趨激烈”,并認為“為了適應大東亞決戰的要求,迅速消滅中共勢力,乃是當前急務”。 后方不“后”,殺敵前線 雁翎隊只是其一。“地道戰、莊稼漢,埋伏下神兵千百萬……”為了更好地保存自己、打擊敵人,共產黨帶領民兵挖藏身洞同日偽軍周旋。到1944年冬,冀中抗戰地道已經超過了1.25萬公里。后來聶榮臻元帥題詞:“神出鬼沒,出奇制勝的地道戰,是華北人民保家衛國,在平原地帶戰勝頑敵的偉大創舉。”地道戰、地雷戰、破襲戰、麻雀戰等各地各種戰術層出不窮,日軍沒有一天不在流血。

(資料圖)白洋淀抗戰紀念館? 敵后抗日根據地組合而成的人民戰爭創造了“戰爭史上的奇觀”。日本防衛廳戰史室編寫的《華北的治安戰》一書中記道“我方有的部隊因無戒備而突進,被手執大刀的敵人奇襲、包圍而陷于苦戰”,侵華日軍自己也不得不去承認日軍占領區“幾乎都有共軍活動,民心多傾向共產黨”。 讓我們重溫毛澤東在《論持久戰》一書中寫下的那段話,”戰爭的偉力之最深厚的根源,存在于民眾之中。日本敢于欺侮我們,主要的原因在于中國民眾的無組織狀態。克服了這一缺點,就把日本侵略者置于我們數萬萬站起來了的人民之前,使它像一匹野牛沖入火陣,我們一聲喚也要把它嚇一跳,這匹野牛就非燒死不可……只有在中國共產黨的領導下,中國人民才能團結起來,共同對敵。” 敵后根據地所起到的巨大作用,絕不是也不可能僅僅通過部隊在幾次大規模的會戰中取得。積小勝為大勝,由量變引起質變,正是抗日持久戰的精髓。頻繁的襲擊讓侵華日軍永不愈合的傷口持續失血,每天各地一個個微不足道的勝利,讓越來越多的中國人成為日益堅強的抵抗者。每個擊斃十幾名、幾名,甚至一名日軍的難以記錄的小的戰斗,卻由于其無處不在、頻繁的發生,竟然在不知不覺中造成日、偽軍的大量傷亡。 類似白洋淀的雁翎隊,八路軍在華北組織人民打了無數游擊戰,把侵略軍圍困在少數城市,讓敵占區每一個村莊都成為日軍的前線而不是后方。共產黨組織起千萬個如同白洋淀獵戶的民眾,他們是人民戰爭的偉大實踐者,是挽救民族危亡、爭取民族獨立的英雄。 同時,我們也必須看到,敵后抗日撬動的戰爭格局也有著更深遠的世界意義。中國的敵后戰場,到戰略相持階段的1941年挑起中國抗日戰爭的重擔,上升為主戰場,軍民作戰形式融運動戰、陣地戰和游擊戰于一體,這一機動靈活、獨具中國特色的反攻形態,迫使侵華日軍無法再從中國戰場抽調兵力派往太平洋戰場,中國軍民殲滅了大量日軍有生力量,一方面挫敗了日本建立所謂“大東亞共榮圈”的戰略野心,另一方面也給予盟國反法西斯戰爭巨大支持。

(資料圖)白洋淀抗戰紀念館 尋訪中,我們查詢到了一個八路墳的故事。在安新縣最北端的小村于莊,路邊有一排墳頭,當地稱它們“八路墳”。 那是1941年麥收前,八路軍冀中九分區24團被日軍包圍,面臨全軍覆沒的危險。危急時刻,20多名戰士吸引了敵人的注意,掩護大部隊突出重圍。此次戰斗有13人犧牲。由于下葬時沒有立碑,13人中只有一個人留下了名字,“八路墳”也變成了一個地名。但即便是當地縣志,也沒有記錄下這場戰斗。因為,類似這樣的戰斗太多了,幾乎每一天都在發生。共產黨、八路軍領導的抗日軍民,也每天都在犧牲。正是這樣的戰斗和這樣的犧牲,讓日寇自踏入華北就陷入了泥沼,退不得,進步得,而不退不進就是遲早等死。這也注定了他們的敗局。 如同牛津大學中國研究中心主任拉納?米特曾在《紐約時報》上撰文闡述的,世界其他國家要認識到中國對世界反法西斯大局的貢獻。他在文中明言,世界欠著中國的“戰爭債”,并強調中國的抗日戰爭是未被講述的二戰當中偉大的故事之一。 所以說,小小的白洋淀抗戰,是抗戰根據地的一個剪影,是共產黨抗日中流砥柱的明證。無數個白洋淀,決定了二戰東方戰場的最終結局。中國的抗日戰爭和共產黨人的敵后抗日根據地理應被歷史永遠銘記。尋訪很短,但這片水泊中所孕育出的偉大人民戰爭的磅礴之勢和軍民同仇敵愾的抗戰精神在時隔多年后依然令人澎湃。在中華人民共和國舉行抗日戰爭勝利70周年閱兵之際,讓我們遙向蘆葦叢密深處雁翎隊的英雄們和所有奮起抗戰之民眾致敬!(中國青年網) |

誰藏奇兵于鄉野?誰陷日寇于汪洋?

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2015-09-02 16:54:26

下一篇:毋忘歷史 珍愛和平

頻道精選

- 德欽春耕備耕忙2021-03-05

- 錫金龍膽2021-09-28

- 露萼龍膽2021-09-28

- 邁向數字文明新時代的中國方案2021-09-28

- 這個乞丐,竟然背著金條討飯吃!2021-09-28

- 聽總書記講黨史故事丨“新中國從這里走來”2021-09-28

- 農業農村現代化闊步前行 ——習近平總書記領航農業農村高質量發展(之三)2021-09-28

- 三個“共同”,習近平為科技創新指方向2021-09-28

- 習近平談互聯網,這些重要論斷值得學習2021-09-28

- 跟總書記學黨史|第二集《照亮前行之路的理論明燈》2021-09-27

87948f73-3b83-4755-88ad-44ad4737902d.jpg)

8af30dcf-bdf8-48e7-8684-75b1f9cf467d.jpg)

ffc26b77-04af-4fa5-b4a8-1080ab26b2a0.jpg)