|

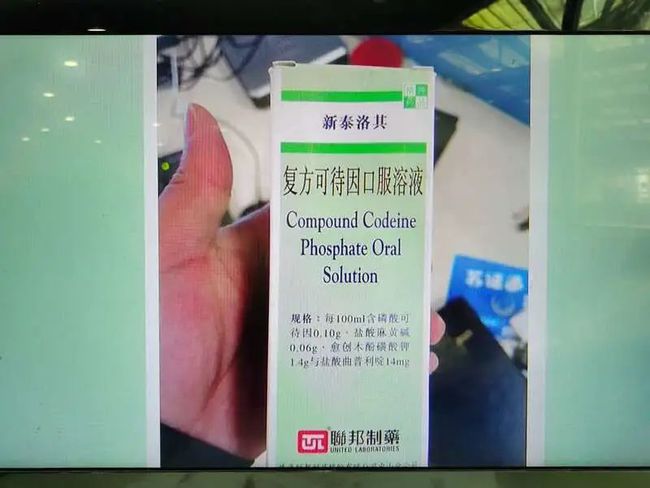

不到一個月時間,網約車司機陳中(化名)在江蘇省常州金壇區和丹陽市兩地,先后幫裝修工人白力(化名)購買了8次復方可待因口服液(俗稱“止咳水”)。 值得注意的是,這些“代購”的“止咳水”均含有麻黃堿和可待因成分。根據國家食品藥品監督管理總局、國家衛生計生委《關于加強含可待因復方口服液體制劑管理的通知》規定,醫療機構使用精神藥品專用處方開具含可待因復方口服液體制劑,單方處方量不得超過7日常用量。 據了解,陳中并不是初犯。之前,他因多次使用本人或他人居民身份證和醫保卡,從醫院大量購買遠超日常用量的“止咳水”。2020年11月3日,陳中被警方抓獲。 2021年2月25日,常州市金壇區人民檢察院依法對陳某提起公訴。3月17日,陳中因犯販賣毒品罪,被當地法院判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣五千元。

會上癮的“止咳水” 白力第一次服用復方可待因口服液時,是因感冒咳嗽。讓他沒想到的是,一段時間后,如果不服用“止咳水”,身體就會十分難受。 2019年10月開始,他感到服用“止咳水”上癮了。從感冒時兩天服用一次,到后來一天服用兩三瓶,白某對于“止咳水”逐漸形成依賴。一旦沒有服用“止咳水”,他就會忍不住地咳嗽、腹瀉。 白力希望醫生多給開一點“止咳水”,醫生卻叮囑他這種藥不能多吃。“雖然藥本身用于治療咳嗽、支氣管炎等病,但是屬于精神藥品,是國家管控藥,成分可用于提煉制作毒品。”聽了這些話,白力竟然動起了“歪腦筋”,想方設法購買“止咳水”。 2015年,國家食品藥品監督管理總局、公安部等多部門已發出公告,將含可待因復方口服液體制劑列入第二類精神藥品管理。近年來,我國各級衛生健康部門和醫療機構都高度重視精神藥品臨床應用管理,但精神藥品從醫療機構流入非法渠道事件仍有發生。

心存僥幸非法“代購” 漸漸地,白力像掉入“無底洞”。他開始嘗試讓陳中幫忙買藥,謊稱母親患病,急需服用“止咳水”,承諾給他“好處費”,幫忙買一瓶“止咳水”,可獲利約120元。 據辦案人員介紹,陳中因販賣毒品罪,于2018年被判處有期徒刑七個月,起因就是幫別人購買“止咳水”。 陳中明知道這種藥是國家管控藥,受到巨額利潤誘惑,他決定“重操舊業”。心存僥幸的他,用白力提供的各種虛假證件和資料,進行騙購,每次從中獲取幾十元至百余元不等的收益。一次,陳中主動提出幫購“止咳水”,白力說沒有錢,陳中就用自己的身份證謊稱家人患有肺癌,急需“止咳水”買到2瓶,索要100元作為“好處費”。 藥品還是毒品,亟待完善相關監督 常州市金壇區人民檢察院連續辦理了兩起販賣毒品案,犯罪嫌疑人多次從醫院購買“止咳水”,并向吸毒人員進行販賣。檢察人員在辦案中發現,醫療機構對精神藥品管理存在監管漏洞,致使其流入非法渠道,造成惡劣社會影響,亟待引起重視。 據辦案檢察官介紹,國家對精神藥品實行嚴格管理,出臺了系列法律、法規、規章等,但部分醫療機構存在沒有嚴格執行的情況。 根據《麻醉藥品和精神藥品管理條例》規定,醫療機構對精神藥品處方至少保存2年。在辦案過程中,依法向相關醫療機構調取精神藥品處方作為證據使用,部分醫療機構未能提供。 此外,部分醫務人員對開具“止咳水”處方的標準不一。 據犯罪嫌疑人稱,“有些醫生給開,有的醫生不給開。”開具的藥量也存在不確定性。有的醫生可以開一瓶、有的甚至可以開兩瓶。醫務人員對購藥有關憑證真偽未進行查詢核實和鑒別,也致使不法分子騙購到“止咳水”。 辦案檢察官強調,精神藥品具有雙重屬性,應當作為藥品用于患者的正常治療。如果一旦脫離管控,被吸毒人員濫用時,就成了毒品。但部分醫務人員對“止咳水”等只停留在“藥品屬性”的認識上,對其流通到非法渠道的“毒品屬性”危害認知不夠,由于責任意識不強,導致未能嚴格執行有關規定等問題。 今年3月,金壇區人民檢察院分別向有關部門和醫療機構發出檢察建議書,引起高度重視。有關部門和醫療機構組織藥劑科、醫務科、護理科及信息科成立聯合督查組,認真開展麻精藥品專項檢查,對照發現的問題,有針對性地徹查整改,落實崗位責任、完善相關機制、強化處方管理、積極開展有關業務培訓和法治宣傳等。 4月底,有關部門和醫療機構分別向檢察院答復了檢察建議落實整改情況,表示將進一步加強麻精藥品的規范管理,切實維護精神藥品管理秩序與安全,保證正常醫療需求,堅決防范麻醉和精神藥物安全事故發生。

內容來源:中國青年報客戶端 圖文編輯:張 宇 |

會上癮的“止咳水” :藥品還是毒品?

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2021-06-02 16:31:57

上一篇:苯環已哌啶(PCP)

下一篇:

頻道精選

- 德欽春耕備耕忙2021-03-05

- 錫金龍膽2021-09-28

- 露萼龍膽2021-09-28

- 邁向數字文明新時代的中國方案2021-09-28

- 這個乞丐,竟然背著金條討飯吃!2021-09-28

- 聽總書記講黨史故事丨“新中國從這里走來”2021-09-28

- 農業農村現代化闊步前行 ——習近平總書記領航農業農村高質量發展(之三)2021-09-28

- 三個“共同”,習近平為科技創新指方向2021-09-28

- 習近平談互聯網,這些重要論斷值得學習2021-09-28

- 跟總書記學黨史|第二集《照亮前行之路的理論明燈》2021-09-27

87948f73-3b83-4755-88ad-44ad4737902d.jpg)

8af30dcf-bdf8-48e7-8684-75b1f9cf467d.jpg)

ffc26b77-04af-4fa5-b4a8-1080ab26b2a0.jpg)