|

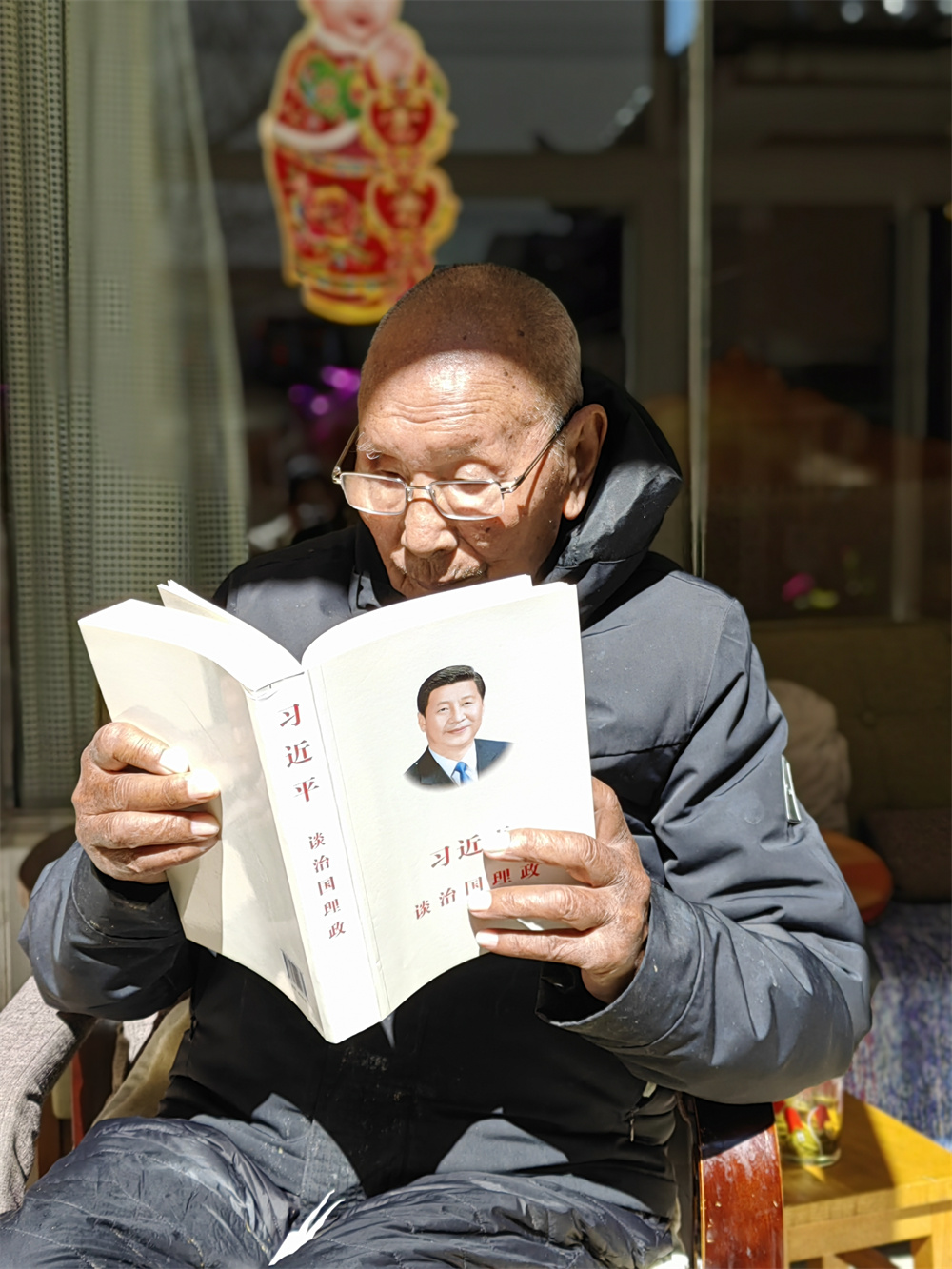

每年春節,家鄉變化是全州各族群眾茶余飯后的熱門話題。德欽縣霞若鄉施壩村的余萍2015年參加工作,她在企業打過工,后來又考上了公務員,成為霞若鄉政府的一名工作人員。無論是以原建檔立卡易地搬遷戶子女的身份,還是從基層公職人員的視角出發,她都從身邊一點一滴的小事中真切感受到了諸多黨的惠民政策給家鄉和她家帶來的變化。 路在變 說起霞若鄉的變化,最值得一提的就是路。拖霞公路橫穿拖頂鄉,延伸至德欽縣霞若鄉境內,自從到鄉政府工作,每日在車輛鳴笛聲中醒來,又在鳴笛聲中睡去已成為余萍生活的一部分。“從拖霞公路加寬改造到尼塔二級公路建設,再到香麗高速公路雙向全線通車,我們出門下山又渡江的歷史已經一去不復返了。如今條條道路通村組、盞盞明燈照歸途,轄區內各種款式、品牌的摩托車、三輪車、貨車、皮卡車、轎車隨處可見,群眾上街購物或是外出就醫都方便了許多。”余萍說。 房子在變 乘著精準扶貧的春風,余萍一家從海拔 3000 多米的二半山區土坯房搬到山下河谷地區現代化社區,新家通路通電通水通網,衣食住行樣樣行。介紹到這,余萍不禁自豪地說:“搬進新家后,出門就是辦公區,生活和工作非常方便。再看村頭到村尾,一幢幢小樓房拔地而起,村民不僅實現了安居夢,還過上了現代化生活。” 環境在變 霞若鄉大部分村莊和人口都分布在珠巴洛河流域內,珠巴洛河被霞若鄉各族群眾視為母親河。過去,人們環保意識差,為了方便,往河里倒垃圾,珠巴洛河夏季臭氣熏天,冬日垃圾滿地,群眾談“河”色變。近年來,隨著河長制工作的不斷推進,一場場清河行動使得珠巴洛河清流潺潺、水鳥翔舞,岸邊楊柳垂岸,郁郁蔥蔥。生態環境變好了,群眾的幸福感也節節攀升。父老鄉親在變工作中,余萍接觸的群眾大部分是小時候的好玩伴和周邊的父老鄉親,看到玩伴外出務工,自強自立;在家的父老鄉親開拓思路,創業經商,大家的日子過得一天比一天好,她無比欣喜。“如今在霞若鄉,社會主義核心價值觀更加深入人心,鄉親們早已養成不隨地扔垃圾的好習慣,村里人還時常幫助、照顧獨居老人,身邊的老黨員每天堅持鍛煉和學習黨史、政策。今后我將不忘初心,堅定理想信念,為家鄉發展出力。”余萍說。 |

余萍談家鄉“四變”

來源:香格里拉網 作者:央金拉姆 發布時間:2022-02-08 09:52:48

上一篇:新化村糯山藥走俏春節餐桌

下一篇:

頻道精選

- 迪慶日報社全媒體新春走基層">迪慶日報社全媒體新春走基層2022-01-29

- 潮頭觀瀾|當冬奧相遇春節2022-02-08

- 微視頻|小康年味2022-02-08

- 時政微紀錄丨一場始于春天的盛會2022-02-08

- 康輝@大國外交最前線|“大國外交記者團”眼中的冬奧中國年2022-02-08

- 【每日一習話】只有勇于自我革命才能贏得歷史主動2022-02-08

- 看完開幕式,來領你的專屬雪花!2022-02-08

- 冬奧快評丨一鳴驚人!閃亮的青春就是用來奮斗的2022-02-08

- 學習進行時丨青山碧水 !習近平心中的美麗中國2022-02-08

- 時政微周刊丨總書記的一周(2022年1月31日—2月6日)2022-02-08

620e5274-b5d6-40ec-bdc8-5d82b40ff4df.jpg)