|

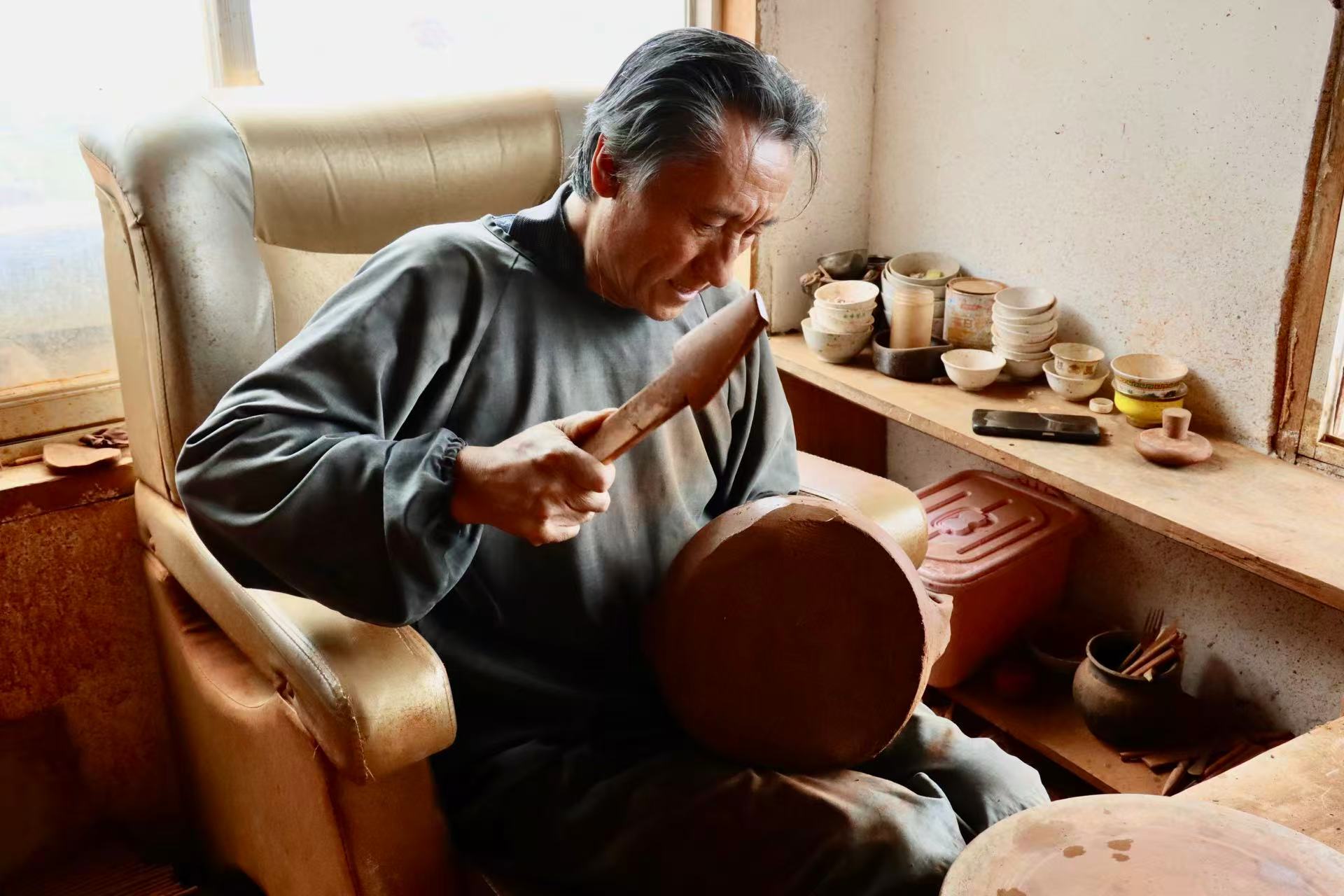

在香格里拉市尼西鄉的泥土里傳承著一種跨越千年的技藝——尼西土陶,如今正以一種嶄新的姿態走向世界。從38種傳統器皿到200多款創新產品,從3家零星的作坊到92戶共興的產業,它的故事關乎堅守,更關乎新生。而這一切,都離不開一位國家級非遺傳承人——當珍批初。他用半個世紀的時間,讓古老陶藝在時代浪潮中,燒出了更堅韌的光澤。

從38種到200種:尼西土陶在傳統土壤上開放新花 “大家做的土陶都是一樣的,發展之路只會越走越窄。”當珍批初感慨道。50年前,整個尼西鄉僅有當珍批初家及父親的兩個表弟共三家在堅持制作土陶。那時的土陶產品單一,僅有38種,多是滿足日常所需的鍋碗瓢盆。隨著時代的發展,當珍批初深知,非遺不能困在“老物件”里,“要跟著時代需求走。”他說,“我們每天都在力求創新,在制作過程中把民族文化和自己的想象結合起來。”如今,尼西土陶已從38種發展到200多種,涵蓋生活用品、工藝品等。他的兒子拉茸肖巴更是將傳統文化符號融入設計,把傳統茶杯改良成精美的咖啡杯,在小紅書、淘寶等平臺熱銷,“年輕人非常喜歡,市場就打開了。”當珍批初高興地說道。

從3家到92戶:讓非遺成為“致富陶” 走進尼西鄉,如今已有136人、92戶人家從事土陶制作。這個數字背后,是當珍批初帶著鄉親們闖市場的艱辛歷程。 “50年前,全鄉做土陶的很少很少。”當珍批初的記憶里,尼西土陶的起點帶著泥土的厚重。那時的38個品種,全是老百姓家里灶頭的鍋和罐,“上世紀80年代包產到戶,作坊散了,其他村子沒這傳統,手藝差點斷了根。”當珍批初說,沒想到轉機就藏在90年代的一次偶然的際遇中,一位羅馬尼亞的客人用80元“高價”買走了一件本地僅售兩三元的土陶,這讓當珍批初看到了尼西土陶廣闊的市場價值。2005年,當珍批初把家搬到國道214線旁,建起場地帶徒弟,“路邊游客多,能把土陶宣傳出去。”當珍批初說,最紅火時,二十幾個人日夜趕工仍供不應求。但2008年金融危機來襲,產品積壓,不少農戶犯了愁。當珍批初主動墊資收購村民手里的黑陶,讓大家穩住了陣腳,第二年市場回暖,越來越多村民看到了希望,“沒有市場,誰愿意學?找不到錢,手藝傳不下去。”當珍批初回憶一路發展的艱辛,不禁感慨。 如今,小有成就的當珍批初還打破“技術壁壘”,鼓勵大家共享創新成果。“誰做得好大家都能學。”當珍批初笑著說,“我做的設計,別人看兩年也能學會,大家一起賺錢,才會有越來越多的人加入,才能將尼西土陶的技藝傳承發展得更好。”如今,尼西土陶不僅供應國內市場,還通過外貿渠道走向海外,成了村民們的“致富陶”。

從露天堆燒到電窯革新:讓老手藝經得起時代檢驗 土陶制作,“燒”是關鍵。早年尼西土陶靠露天堆燒,溫度難控,成品率低,“做得起,燒不起”是常態。2007年,當珍批初到山東、河北考察學習后,帶回了電窯技術。“現在燒到550-560度就夠了,溫度穩定,還能保留低溫陶的好處。” 但技術革新也遇過難題。2013年,有客戶反映土陶使用中會莫名炸裂。當珍批初立刻組織全村40多家從業者開會,“問題出在原料配方。”他們重新研究陶土配比,規范燒制流程,甚至給合格產品加蓋印章、留制作者電話,“誰的產品出問題,誰負責,不能砸了全村的招牌。”當珍批初表示。 如今,尼西土陶的質量穩定,還登上了《舌尖上的中國》欄目,鏡頭里,松茸在尼西土陶鍋中不停翻滾,香格里拉風味與千年黑陶工藝一同被全國觀眾記住。“低溫陶藝術感可能弱一點,但它是最淳樸的幾千年智慧。”

守護與展望:讓八代傳承走向更遠 當珍批初家做土陶已有八代。從6歲跟著爺爺、爸爸學手藝,到如今32歲的兒子拉茸肖巴接過接力棒,這門技藝在血脈中流淌,更在時代中煥新。“兒子是真喜歡,不像我小時候是被爸爸逼著學。”當珍批初眼中滿是欣慰,那是一個傳承人看到火種不滅的篤定。 2018年,尼西土陶技藝被列入國家級非物質文化遺產名錄。這份榮譽讓當珍批初更感責任重大:“保護傳統不是守著老物件不動,而是要讓它活著傳承。”現在,當珍批初仍堅持給年輕人傳藝。從深山里的三家小作坊,到如今百戶共興的產業;從38種老物件,到200多種新潮產品,尼西土陶的蛻變,是非遺傳承的生動范本。正如當珍批初所說:“民族文化要保留,但不能等客來。跟著時代走,老手藝才能走得遠。” (轉自:迪慶日報) |

香格里拉市尼西鄉——傳承創新 土陶綻放活力

來源:香格里拉網 作者:此里只瑪 馬建軍 發布時間:2025-09-05 10:33:36

頻道精選

- 維西縣攀天閣鄉——原始山林變為“增收銀行”2025-09-05

- 德欽縣奔子欄鎮葉央村——葡萄架下繪就鄉村振興新圖景2025-09-05

- 全州教師座談會召開2025-09-05

- 州政府與富滇銀行舉行座談會2025-09-05

- 香格里拉梅里雪山景區:讓吸引力釋放“吸影力”!2025-09-04

- 尋美世界的香格里拉 | 松贊林景區2025-09-04

- 人民日報評論員:中華民族偉大復興勢不可擋2025-09-04

- 云南干部職工認真收聽收看紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會直播,認真學習習近平總書記重要講話2025-09-04

- 云南各族干部群眾收聽收看紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會直播2025-09-04

- 賡續紅色血脈 接續團結奮斗——云南少數民族觀禮代表親歷盛會2025-09-04

fbdbbcb4-f624-4162-bd69-4a3fb8d201a2.png)

6f6d9540-4bd2-4519-8ba2-93745d29d26d.jpg)