|

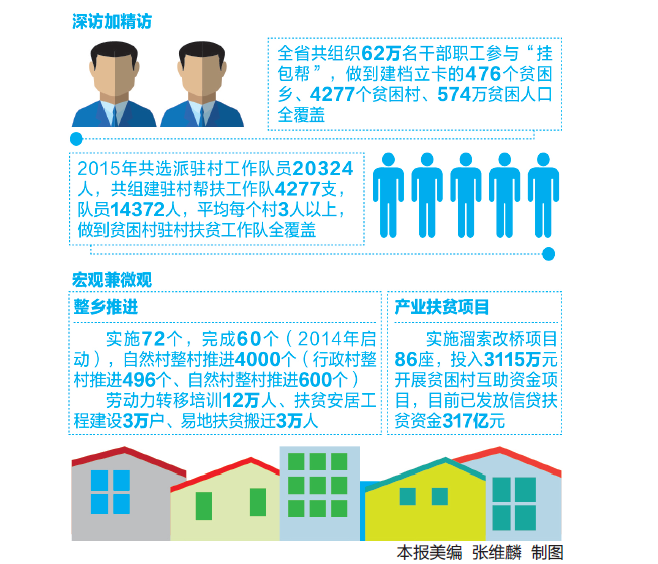

金平縣的香蕉種植業成為扶貧增收新亮點。記者 孫曉云 攝 習近平總書記去年1月在云南考察時,對云南扶貧工作提出要求:“決不能讓困難地區和困難群眾掉隊。” 一年過去,肩負總書記殷殷期望,云南發生了哪些新變化? 在全面建成小康社會的進程中,“決不讓一個貧困地區掉隊、決不讓一個兄弟民族落伍、決不讓一個貧困群眾落下。”云南省委、省政府對全省各族人民群眾作出莊嚴承諾。 精準扶貧、精準脫貧是以習近平總書記為核心的黨中央對扶貧攻堅的戰略思想和核心要求。 2015年,我省扶貧工作以黨中央扶貧開發戰略思想、習近平總書記考察云南重要講話精神為根本遵循和行動指南,確定了精準扶貧戰略,繪制了脫貧摘帽路線圖,打出了“1+8”系列脫貧攻堅政策組合拳。標志著全省扶貧開發已從“兩輪驅動”全面轉入精準扶貧的新階段,是我省扶貧歷程中極為重要、具有里程碑意義的關鍵一年。 一年來,省委、省政府帶領全省各族人民群眾,緊緊圍繞年初確定的目標任務,以更加明確的思路、更加有力的措施、更加有效的行動,全面完成或超額完成了扶貧開發領域主要目標任務,全年減少貧困人口100萬人以上,貧困地區農民人均純收入達7000元左右,增幅高于全省平均水平。 政策措施有保障 深冬,本當萬物蕭瑟。然而,在永仁縣猛虎鄉格租村委會迤扒拉乍村,連綿成片的冬桃林里紅彤彤的冬桃綴滿枝頭,陣陣果香沁人心脾。村民陳云會正忙著采摘、裝箱,他家今年冬桃每畝地年收入在2萬元左右,增收的喜悅掛在燦爛的笑臉上。 誰能相信,僅僅幾年前,這里的農戶們一年辛苦到頭收入僅夠糊口。村民們生活的改變全得益于猛虎鄉搶抓扶貧開發戰略機遇,依托扶貧政策措施,重點打造發展高原特色農業,幫助貧困群眾盡快脫貧致富。 2015年7月,圍繞2020年貧困人口如期實現脫貧目標,云南省《關于舉全省之力打贏扶貧開發攻堅戰的意見》正式出臺。 這是一份決戰決勝扶貧攻堅的總攻令。 以它為統領,省委、省政府在突出工作推進、投入增長、激勵約束、考核獎懲等重點領域,制定出臺了“掛包幫”“轉走訪”、經濟社會發展實績考核、貧困縣退出、貧困縣約束、動員社會力量參與扶貧開發、責任權力任務資金“四到縣”、易地扶貧搬遷、金融支持等方面一系列配套文件。同時,起草細化“6個到村到戶”、“8大工程”和“6項體制機制保障”措施。 至此,“1+8”精準扶貧、精準脫貧政策體系基本形成。 這是一張攻城拔寨的作戰圖。 《意見》鮮明地提出了全省脫貧攻堅的總體思路、奮斗目標、路徑方法和政策措施。為了574萬貧困群眾及時脫貧,針對產業、基礎設施建設、安居、教育、金融、醫療衛生、社會保障等主要致貧因素,聚集貧困鄉村、人口較少民族地區、革命老區等最貧困的地區和群體出臺10個專項行動計劃,讓致富奔小康路徑逐步清晰。 路暢通,網變寬了,獨龍江變了,發生了巨大的變化。不僅是基礎設施發生了變化,從他們的笑臉上看到,心情在變,追求在變,幸福感指數在升高。(張彤 攝) “深訪”“精訪”同步走 冬日的雪域高原,深邃的藍天下暖陽依舊。 香格里拉市洛吉鄉洛吉村委會俄里村,這個藏族小村莊今年的冬天卻有點不一樣。往日寂靜的村子人來人往,熱鬧不已。剛免費領到藥材川烏種苗的藏族村民曾武軍笑呵呵地道出了個中原因。 今年“掛包幫”“轉走訪”精準扶貧工作開展后,駐村扶貧干部入戶走訪,逐戶分析致貧原因和實際需求,因村因戶施治施策,幫助村民發展中藥材、花椒等產業。“我母親已86歲了,妻子體弱多病,兩個孩子都在城里讀初中。在駐村扶貧干部的關心支持下,我家要種上幾畝藥材,爭取早日脫貧致富。”曾武軍看著手中的川烏苗充滿希望地說。 精準扶貧的核心要求是“精”和“準”,就是要找到“窮根”,才能“對癥下藥,靶向治療”。 為此,2015年7月,我省啟動了“領導掛點、部門包村、干部幫戶”和“轉作風、走基層、遍訪貧困村貧困戶”工作。目前,全省首輪遍訪工作已完成,做到“轉走訪”全覆蓋。全省共組織62萬名干部職工參與“掛包幫”,做到建檔立卡的476個貧困鄉、4277個貧困村、574萬貧困人口全覆蓋。同時,全面整合新農村建設指導員、第一書記、興邊富民工作隊等力量,2015年共選派駐村工作隊員20324人,共組建駐村幫扶工作隊4277支,隊員14372人,平均每個村3人以上,做到貧困村駐村扶貧工作隊全覆蓋。 “掛包幫”“轉走訪”把扶貧任務明確到單位部門,把幫扶群體明確到干部職工。每個貧困村都有駐村扶貧工作隊,都有第一書記;每戶貧困戶都有幫扶責任人,幫助制定精準幫扶計劃,落實幫扶措施,定期回訪貧困戶,做到不脫貧不脫鉤。 獨龍江鄉,是云南省最偏遠的鄉鎮之一。如今,從貢山縣出發,一路行駛,穿過嶄新的獨龍江隧道,到達獨龍江鄉只用了僅僅2個小時。(張彤 攝) 宏觀微觀兩兼顧 喀斯特地貌里的石漠化,被稱為地球的癌癥。多少年來,生活在這里的群眾祖祖輩輩與陡峭的山坡和雜亂的“石頭堆”爭田奪地,卻導致了土地愈加退化的惡性循環。 羅漢沖村,這個西疇縣興街鎮石漠化山區的小村莊,雖處嶙峋突兀的群山之中,卻見山坡上散落的“石旮旯”壘成了一道道整齊的石埂梯田,梯田里種滿了烤煙、辣椒、茶葉,阡陌縱橫,村民怡然自得。羅漢沖村用改天換地的嬗變,徹底顛覆了人們對石漠化山區的觀感,同時,也是我省石漠化片區扶貧開發工作成效的縮影。 “區域發展帶動扶貧開發、扶貧開發促進區域發展”是區域開發與精準扶貧相結合的新思路,既著眼宏觀,開展資源大整合、社會大參與、群眾大發動、連片大開發的扶貧整鄉推進;又抓實微觀,瞄準建檔立卡扶貧對象,扎實推進精準扶貧工程。把產業發展與基礎設施建設有效結合起來,讓貧困地區持續、穩定地脫貧致富。 1年來,按照因地制宜、因村施策、因戶施法的要求,全省啟動實施整鄉推進72個,完成整鄉推進60個(2014年啟動)、自然村整村推進4000個(行政村整村推進496個、自然村整村推進600個)、勞動力轉移培訓12萬人、扶貧安居工程建設3萬戶、易地扶貧搬遷3萬人,實施一大批產業扶貧項目,實施溜索改橋項目86座,投入3115萬元開展貧困村互助資金項目,目前已發放信貸扶貧資金317億元。 同時,啟動了布朗族、阿昌族2個人口較少民族的幫扶工作。對特困群體和特困區域,推進實施寧蒗彝族自治縣整縣推進、怒江傈僳族自治州整州推進、紅河州南部山區綜合扶貧開發、瀾滄縣拉祜族聚居區綜合扶貧、西盟孟連兩縣邊境民族特困地區農村安居工程建設,以及昭通鎮(雄)彝(良)威(信)革命老區扶貧開發。 回望剛剛走過的1年,我省以黨中央扶貧攻堅的戰略思想統一認識和行動,匯聚起推進精準扶貧、精準脫貧的奮進力量,各族群眾手挽手正闊步走在通往小康的大道上。 記者 楊旻昊 樂志偉 循足跡·看變化 青年們積極學習雕刻手藝。(張彤 攝) ? 獨龍江:更好的日子在前頭 記者驅車沿平坦的獨龍江公路前行,遠方的山巔白雪皚皚,美景不時掠過車窗,不知不覺間,獨龍江鄉到了。而今,獨龍江已不再是“遙遠”的代名詞。 獨龍江鄉政府所在地孔當村口,在離老縣長高德榮家不遠處的一面墻上,一年前習近平總書記親切接見獨龍族干部群眾代表的巨幅圖片整齊排列、格外醒目。“在黨和政府的關懷下,我們獨龍江建設得像天堂一樣。獨龍江今后還會更美,獨龍族人民的日子會越過越好,黨中央和總書記對獨龍江的關懷我們將永遠銘記在心。”老縣長高德榮臉上洋溢著幸福。 “此行將終身難忘,沒想到獨龍江如此美麗,獨龍族群眾的生活如此幸福。”近日,昆明的錢女士利用休假與丈夫楊先生一道到獨龍江旅游,不僅為獨龍江的美景流連,更為獨龍族群眾的美好生活感動。 曾幾何時,每到冬季,皚皚白雪便會把獨龍族群眾與山外的世界隔絕。“3年前我到過獨龍江,從貢山縣城出發沿著獨龍江老公路足足走了六七個小時才抵達,沒想到,3年間獨龍江的變化那么大。”對于獨龍江公路的變化,錢女士的丈夫楊先生感觸更深。 “獨龍江鄉是我國‘直過’和人口較少民族之一獨龍族的唯一聚居區。由于自然地理偏僻、社會發育程度低、經濟發展嚴重滯后,獨龍江鄉一直是全省乃至全國最偏遠、最封閉、最貧困的鄉鎮之一。”說到獨龍江的過去,貢山獨龍族怒族自治縣縣委書記娜阿塔頗為感慨。“經過5年的整鄉推進整族幫扶,共投入建設資金13.04億元,實施完成了安居溫飽、基礎設施、產業發展、社會事業發展、素質提升等六大幫扶工程,獨龍江鄉變成了‘人間天堂’。要是沒有黨中央和總書記的親切關懷,獨龍江不可能有今天的變化。”在接受電話采訪時,遠在北京學習的娜阿塔激動不已。 “為實現‘不讓一個兄弟民族掉隊’的承諾,黨和政府傾注了大量的心血。經過5年的艱苦努力,獨龍江實現了經濟發展大跨越、基礎設施大夯實、人居環境大改善、社會事業大改觀、特色產業大發展、素質能力大提升等六大可喜變化。”獨龍江鄉黨委書記和國雄說。 “以前我們村人均收入只有幾百元,在黨和政府的關懷下,我們通過種植草果,養殖獨龍蜂等,村民收入已超過2400元了。”巴坡村主任王世榮欣喜地告訴記者,今年的草果又獲豐收,雖然價格比去年略有下降,因為產量增高不少,價格變化對收入的影響不是很大。 “從今年開始,政府對種植重樓苗進行補助,我打算擴大種植面積,在去年的基礎上爭取翻一番達到30畝。”龍元村支書江建華說;“除了種重樓之外,明年我還想擴大養殖規模,爭取辦一個養殖場。”普卡旺村民孔梅花滿懷憧憬;“我還想再種10畝草果,明年再養30只獨龍雞,爭取一年更比一年好。”孔當村臘配小組村民李忠清對未來有著明確的規劃。據悉,該村的人均收入已從2012年的1564元提高到了現在的2480元。 在獨龍江采訪,所到之處,不論是村干部還是村民,說起家鄉的變化和對未來的“規劃”,總是如數家珍、滔滔不絕。 從過去簡陋的茅草房、木板房、篾笆房到今天的水電入戶、廣播電視設施齊全的1068戶框架結構安居房,獨龍族同胞從昔日貧困落后封閉走向了越來越美好的新生活。 “雄當村至滇藏交界處迪布里的公路去年5月已經開工建設,這條公路修通后,意味著由滇入藏又新增加了一條新通道。”雖然已經退休,卻經常出現在施工現場的老縣長高德榮說。 記者 付雪暉 心里話·捎北京 王軍是獨龍江鄉孟頂小組村民,王軍說,以前不通隧道時,從他家到縣城坐車要9個小時,現在2個半小時就到了。(張彤 攝) 南澗苗族婦女楊汝銀: “我家日子會越來越甜” 冬日的陽光,灑滿苗族山寨。南澗彝族自治縣樂秋鄉樂秋村委會曬肚皮村苗族婦女楊汝銀說到扶貧開發帶來的變化,高興地表示:“我們的日子只會越來越甜。” “前幾年,村里人均收入只有700多元,如今人均收入突破4000元。”楊汝銀說。據悉,該村有31戶118人,人均耕地1畝、林地4.7畝,長期貧窮。自從18個縣直單位“點對點”幫扶,實施了農戶庭院、活動場所、基礎設施、致富產業培植、文化傳承保護、村民素質提升“6大工程”精準扶貧后,村容村貌煥然一新。如今,她的丈夫在湖北省打工,兒子在紅河州讀大專,她在家里發展養殖業,還種了200多棵核桃樹。她說:“感謝黨、感謝政府!” 記者 莊俊華 怒江農村經紀人歐春云: “一家人的日子越過越好” 清晨6時起床,上午收貨,下午送貨,晚上8時回家,這是歐春云一年四季不變的節奏。“雖然辛苦,但增加了收入,一家人的日子越過越好了。”歐春云樂呵呵地說。 歐春云是瀘水縣大興地鎮卯照村維拉羅村民小組村民,長期以來一家5口靠3畝包谷地土里刨食,日子過得緊巴巴的。幾年前,通過扶貧技能培訓,他成為一名農村經紀人,并通過鄉政府在信用社貸到3萬元。從此,歐春云每天身背竹簍,穿梭于秤桿、古登等鄉鎮的農村集市,收購土雞、蜂蜜、藥材等,再拿到六庫出售。 經過幾年辛苦努力,如今的歐春云年收入能達到10多萬元。他家建起了新房,還買了一輛皮卡車用來運送貨物,日子過得紅紅火火。 記者 付雪暉 通訊員 李壽華 昭通李家山村村民李世信: “建房有補助地基全免費” 走進魯甸縣火德紅鎮新集鎮,只見新修的柏油路蜿蜒向前,一棟棟風格統一的小樓排列整齊,這里居住著來自大山深處李家山村的410戶受災群眾。 “建房子有補助、地基全部免費。”李家山村老屋基社村民李世信指著自家的兩層半小樓介紹道,地震導致老家的房屋倒塌損毀,他和其他村民一起整體搬遷到集鎮重建家園。 一年來,縣里堅持恢復重建與扶貧開發同步推進,他家最快建好房子、最早入住新居。妻子用一樓商鋪開了家小賣鋪代銷建材,他和兒子在集鎮重建的工地上干活,一年下來掙了八九萬元。“今天的幸福生活離不開黨和政府的關心關懷。”李世信說。 記者 沈迅 蔡侯友 熱議·點贊·期待 獨龍族群眾(張彤 攝) 西盟 致富路上有信心 在西盟佤族自治縣勐梭鎮秧洛村委會博航八組,一幢幢具有佤族特色的小樓房錯落有致地建在花草樹木中,顯得格外和諧靚麗。博航八組村民巖東說,能夠建這樣的好房子,全靠黨的好政策,全靠政府的扶持,“如果沒有黨委、政府的幫扶,要住上新房子不是一件容易的事。現在政府幫我們脫貧圓了安居夢,我們也要自立自強,發展經濟致富奔小康。” 博航八組就在西盟通往普洱路邊,同時距離西盟縣城只有8公里的路程,巖東認為,將來是發展鄉村旅游的好地方。“我要好好利用博航八組的區位優勢和資源優勢,重點發展蔬菜產業和農家樂,在家門口 ‘撿錢’。” 博航八組是西盟縣農村安居工程建設的一個縮影。全縣將在今年底完成11333戶農村危房改造和1513戶易地扶貧搬遷,目前安居工程建設開工率達到90%以上,易地搬遷開工建設率近70%。 記者 沈浩 通訊員 劉紹容 迪慶 “掛聯”相助早日脫貧 “干部作風越來越好,以前是我們找他們反映問題,現在是他們主動進村蹲點辦實事。”維西傈僳族自治縣攀天閣鄉美樂村委會阿開樂村民小組村民蜂文新說。 蜂文新一家6口人,雖然耕種著10多畝土地,但由于家里有老人、還有殘疾人,一家人日常花銷全靠“低保”。今年開展“掛包幫”“轉走訪”的精準扶貧后,駐村扶貧工作隊一家一戶走訪調查,逐村逐戶量身制定脫貧“菜單”,幫助村民發展白蕓豆、藥材、花椒等產業,同時,還幫助村民采購中藥材良種和進行種植技術指導等。 蜂文新表示:“有掛聯干部的幫助,我們吃下了定心丸,今后安心發展生產,早日脫貧。” 記者 尤祥能 昭通 學好技術奔小康 “現在政府在自家門口開展技能培訓,不要學員一分錢,師傅態度又好。”近日,鎮雄縣赤水源鎮銀廠村首屆技能培訓班正式開班,正在學習電焊技術的村民尹宗國高興地說。 此次開辦的培訓班設有核桃種植、黨參種植、電焊工3個班,共有150多名群眾參加了培訓。“技能培訓班辦到了家門口,這是我做夢都想不到的好事情。”尹宗國介紹,他曾在浙江打工2年多,由于沒有一技之長,只能干些體力活,工作量大且報酬很低。 “電焊是門技術活,學會這門手藝,一家人增收致富奔小康就不愁了。”尹宗國信心十足地說。他打算學好電焊技術,到鎮上開一家電焊工藝門市,拓寬增收渠道,早日脫貧致富奔小康。 記者 沈迅 蔡侯友

采取超常舉措拿出過硬辦法 回望精準扶貧這一年,既是總結我省近年來扶貧開發工作的經驗和成果,也是對我省扶貧攻堅面臨的形勢任務的再次清醒認識。“十二五”期間,全省扶貧開發工作成績顯著,有440萬農村貧困群眾脫貧,與此同時,到2020年要實現“兩個確保”:確保農村貧困人口實現脫貧,確保貧困縣全部脫貧摘帽,這是一份沉甸甸的責任。 2015年,省委、省政府深入貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神,以習近平總書記扶貧開發戰略思想為指導,出臺了《中共云南省委關于深入貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神闖出跨越發展路子的決定》等重要政策措施,召開全省扶貧開發工作會議、全省扶貧攻堅“掛包幫”“轉走訪”工作動員會;在怒江等貧困地區,省級領導掛帥推動,各級黨委、政府切實擔當起扶貧攻堅的主體責任,全體干部職工參與扶貧攻堅。高端謀劃、高位推動,舉全省之力向貧困宣戰,體現了脫貧攻堅的超常舉措。 入之愈深,其進愈難。難在農村貧困面大,貧困人口多,貧困程度深,更難在一些具體問題:配套措施如何跟上并匹配工作需求?如何培育區域發展的內生動力?這些問題既有普遍性,又有特殊性,必須以精準扶貧為基本方略,找準窮根,對癥下藥。 方法總比困難多。從獨龍江整鄉推進、整族幫扶的扶貧開發新模式取得的顯著成果和經驗,到會澤將扶貧開發與美麗鄉村建設結合摸索出的扶貧開發路子,為扶貧攻堅總結了一條重要經驗——以整鄉推進作為片區區域發展與扶貧攻堅的重要抓手和平臺,把產業扶貧作為貧困群眾脫貧致富的關鍵舉措,著力拓展社會幫扶的領域和空間等創新舉措,進一步貫徹落實好“精準扶貧、精準脫貧”的要求。 采取超常舉措,本質要求是創新;拿出過硬辦法,關鍵在于落實。用好成果經驗,把握精準要求,就能步步為營、攻堅克難,打贏扶貧攻堅這場硬仗。 (作者:朱婧) |

【習近平總書記考察云南一周年·足跡之光】扶貧攻堅這一年

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2016-01-10 11:12:03

頻道精選

- 德欽春耕備耕忙2021-03-05

- 錫金龍膽2021-09-28

- 露萼龍膽2021-09-28

- 邁向數字文明新時代的中國方案2021-09-28

- 這個乞丐,竟然背著金條討飯吃!2021-09-28

- 聽總書記講黨史故事丨“新中國從這里走來”2021-09-28

- 農業農村現代化闊步前行 ——習近平總書記領航農業農村高質量發展(之三)2021-09-28

- 三個“共同”,習近平為科技創新指方向2021-09-28

- 習近平談互聯網,這些重要論斷值得學習2021-09-28

- 跟總書記學黨史|第二集《照亮前行之路的理論明燈》2021-09-27

87948f73-3b83-4755-88ad-44ad4737902d.jpg)

8af30dcf-bdf8-48e7-8684-75b1f9cf467d.jpg)

ffc26b77-04af-4fa5-b4a8-1080ab26b2a0.jpg)