|

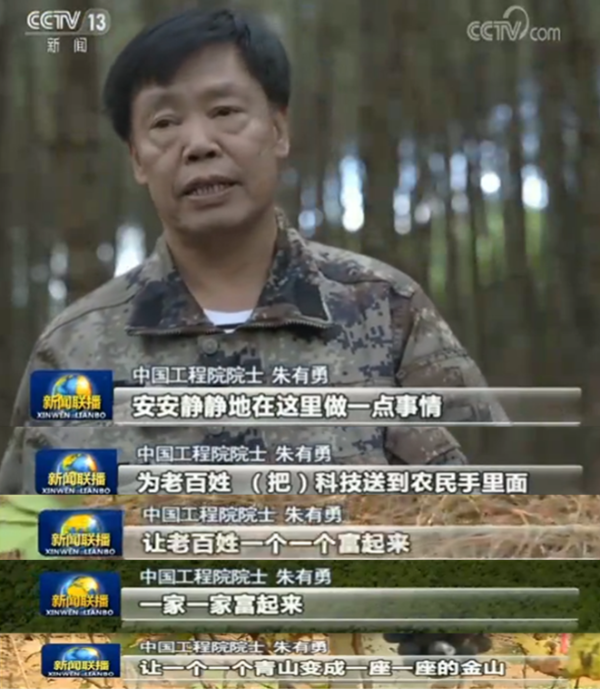

“中國工程院院士朱有勇是我國著名的植物病理學專家,過去三十多年間,他帶領團隊研發的兩項控制農作物病害技術,可減少60%的農藥使用,并增產20%,這兩項技術造福了上億農民,2015年60歲的朱有勇來到家鄉云南最貧困的地區,他給自己定下了一個新目標:用科技改變貧窮”——11月29日央視新聞聯播播發了題為《“農民院士”朱有勇:用科技改變貧窮》的報道。 在報道畫面中,朱有勇穿著當地農民最愛穿的迷彩服,帶著村民們爬上山頭,教他們辨別哪棵作物生病了。 出生在云南的他,腳步已經到達過世界很多地方,然而卻還說著一口地道的云南話:“你就過去用這樣的小棍子一敲,如果(葉子)是它自己掉的,那就是得病的。”他的話語,那么簡單易懂。

在瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉,朱有勇這樣手把手地教當地村民種地已經快要5個年頭了 。2015年,中國工程院結對幫扶瀾滄縣,60歲的朱有勇到這兒長期駐村。

瀾滄縣地處中緬邊境,主要生活的是“直過民族”拉祜族。朱有勇說:“到了寨子里面去,(一看)確實非常貧困,他(們)是種一點什么,吃一點什么,他們沒有想到種出來的東西可以拿到市場上去賣。” 朱有勇剛剛來到這里,發現當地村民一年只種一季水稻,有20萬畝的松林卻沒有任何利用,人均純收入只有2000元左右。 怎么才能讓當地農民脫貧?朱有勇首先用了半年的時間走遍了各個村寨,在走訪調研中,他發現這里冬天不冷,林木茂密,非常適合種植三七等中藥材。 在報道中,朱有勇說:“林子下面生產中藥材是讓中藥材回歸到深山老林,把品質提高。” 三七怕光,人工種植都在大棚里。朱有勇要在松林間種植三七,面臨的最大難題是病蟲害增多。為了解決這個問題,朱有勇帶領團隊開始林下三七專項研究課題。最終他們發現,在松林間的腐殖土里可以種三七,這樣不會損害松林生長,不打農藥同樣可以解決三七感染病蟲害問題。 這項研究成果讓林下三七的成活率從10%大幅提升到70%以上。在市場上,天然無公害的三七已經買到每公斤5000元。 在朱有勇的幫助下,瀾滄縣當地采用合作社管理,貧困戶出工出力參與分紅的方式發展起了林下三七種植。 通往脫貧致富的大門就此打開。在報道中,瀾滄縣募乃村的村民李小明 告訴記者:“現在我們家有20多畝(林地),都租給了合作社,一年收入就將近三萬多一點,合作社以后還可以分紅。” 林下三七種植讓村民有了額外收入,松林外還有大片的耕地呢,怎么才能更好地利用耕地,朱有勇也在思考。 瀾滄縣沒有四季,只分雨季和旱季。這里雨季種水稻,旱季土地閑置時最適合種植怕雨水的馬鈴薯。如果每年11月份播種,3個月后就可以收獲,不但能使冬閑地得到利用,錯峰上市的馬鈴薯還能給村民帶來每畝地近萬元的收入。 很快,這里的村民再一次嘗到了科技帶來的豐收喜悅。2018年3月,朱有勇帶著冬季馬鈴薯進了人民大會堂,在兩會“代表通道”,他自豪地說:“我們的馬鈴薯大都銷往北京,你們吃的醋溜土豆絲,5盤里有4盤都是我們的馬鈴薯做的。”

離開都市,離開實驗室,朱有勇每年還是堅持回到瀾滄,踏上這里火熱的土地。他說:安安靜靜地在這里做一點事情,為老百姓(把)科技送到農民手里面,讓一個一個青山變為一座一座的金山,讓老百姓一個一個富起來,一家一家富起來。” 這是他的夢想,也是他的諾言。 據了解,除了林下三七、冬季馬鈴薯,朱有勇和團隊還開設了冬早蔬菜、茶葉種植、林業班、豬牛養殖班等前后共計24個技能班,培訓了1500多名鄉土人才。瀾滄整體貧困率正在降低,農村貧困人口脫貧、貧困縣摘帽的目標有望提前實現。

短評 記者曾有幸到瀾滄縣竹塘鄉采訪。一提到他的名字,普遍內向羞澀的拉祜族村民立刻激動起來,努力用不熟練的普通話向記者描述他的故事,表達整個拉祜山寨對他的感激和崇拜。在大山以外的網友們得知朱有勇院士的扶貧事跡后,也紛紛點贊,稱他為把論文寫在大地上的超級明星。世界上不缺乏光,不缺乏愛,被網友說“真吃了他家大米”的袁隆平,“身上有土、腳上有泥”的朱有勇,還有這幾天為了四分錢和企業代表軟磨硬泡的談判專家……都在為了千萬看起和自己無關的普通人的奔走付出,為這樣的時代和你們致敬。 云南網記者 范春艷 孫寅翔 李歐 編輯整理 素材來源于央視網、上觀新聞等 相關新聞: 1955年,朱有勇出生在紅河州個舊市的一個普通農戶家庭,從小抓過魚、摸過蝦。1977年,高考恢復,朱有勇抓住機會,順利考取了云南農業大學。從本科的植物保護到博士的植物病理學,再到參加工作,研究水稻、三七,“跟農業打了一輩子的交道。” 中國工程院確定瀾滄作為科技扶貧點的那一年,朱有勇已經60歲。這在普通人看來,已經到了退休和頤養天年的年紀。但在工程院院士的隊伍里,這還算得上年輕。 “工程院定點扶貧,總得有人來。年輕的不來、讓老的來,這違背了我做人的底線。”朱有勇咬了咬牙,決定前往瀾滄扶貧。 拉祜族很多人不會說漢語,更難以相信會有一個院士來主動幫忙脫貧。 朱有勇明白,得讓農民們相信這個院士不是來走馬觀花的,而是要和大家一塊通過雙手擺脫貧困。>>>> “農民院士”心愿得償:“北京人吃的醋溜土豆絲,5盤里有4盤是我們瀾滄種的!” 要在蒿枝壩村種全國最早上市冬季馬鈴薯?許多人不相信,因為以前村里從未種過。 從2016年11月播種到2017年4月收獲,通過初步測產,最高畝產為4.7噸,平均畝產3.3噸,100克左右的商品薯率97%,按每公斤3元的訂單價格,每畝增收9000多元。半年的時間,朱有勇用沉甸甸的馬鈴薯贏得了村民的信賴。 “我們希望把這里的冬季農業盤活。”朱有勇說,“種植冬早蔬菜的收入大約是夏季種糧收入的3倍,這里的冬季農業可以打時間差,農民就能多掙錢。” 而且,農民不用為銷路發愁——馬鈴薯從地里刨出來直接裝車運到省外。“北京人吃的醋溜土豆絲,5盤里有4盤是我們種的。”朱有勇研究冬季馬鈴薯已有十幾年時間,“我到哪里試驗成功了,收購商就去哪里下訂單。”>>>> 瀾滄良寶生物科技有限公司種植基地是“中國工程院朱有勇院士科技扶貧示范基地”、南京農業大學“郭巧生專家工作站”定制藥園”產業基地、瀾滄縣“東回鎮扶貧車間”。公司主要開展中藥材種植技術開發和推廣,以及中藥材種植、收購、加工、銷售等。目前投入使用的有噴灌系統1260畝、搭建遮陰網3000畝、新建育苗大棚105個。 |

【央視新聞聯播高光時刻】“農民院士”朱有勇:用科技改變貧窮

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2019-12-11 11:12:27

頻道精選

- 德欽春耕備耕忙2021-03-05

- 錫金龍膽2021-09-28

- 露萼龍膽2021-09-28

- 邁向數字文明新時代的中國方案2021-09-28

- 這個乞丐,竟然背著金條討飯吃!2021-09-28

- 聽總書記講黨史故事丨“新中國從這里走來”2021-09-28

- 農業農村現代化闊步前行 ——習近平總書記領航農業農村高質量發展(之三)2021-09-28

- 三個“共同”,習近平為科技創新指方向2021-09-28

- 習近平談互聯網,這些重要論斷值得學習2021-09-28

- 跟總書記學黨史|第二集《照亮前行之路的理論明燈》2021-09-27

87948f73-3b83-4755-88ad-44ad4737902d.jpg)

8af30dcf-bdf8-48e7-8684-75b1f9cf467d.jpg)

ffc26b77-04af-4fa5-b4a8-1080ab26b2a0.jpg)