|

“這幾天,我們家太忙了,恨不能一天當作兩天用。”正在忙著加工秦艽的傈僳族群眾蜂世新說,“這幾年,我們家買了一輛小汽車、一輛旋耕機,還有一輛農用運輸車,我們全家人越干越有勁,活路越苦心里越甜。” “時光不負師資人,人勤春早日子美……”幾場春雨后,群山之中的維西縣永春鄉美光村師資村民小組萬物蔥蘢,生機盎然。趁著美好時光,村民們有的忙著耕地,有的忙著育苗,有的忙著加工中藥材,一派繁忙的景象。 師資村民小組有31戶105人,其中包括原脫貧戶13戶48人。有一個黨支部,黨員8人。美光村第七支部書記蜂志新在日前召開的美光村黨總支會議上說:“我們師資村民小組山地多、林地多,生態環境好。近年來,因地制宜發展中藥材種植產業,成為群眾增收的主要引擎,群眾嘗到了種植中藥材的甜頭,干勁越來越大。去年我們組種植中藥材320畝,總收入155萬元,戶均5萬元,最高一戶收入12萬元。如今家家住上了寬敞漂亮的大瓦房,31戶人家中,有小汽車的就有20家。今年我們組中藥材種植面積將增加25畝。” 在木香地里,傈僳族婦女蜂正香談起這些年來的變化,言語間充滿了自豪:“精準扶貧以前,我們家主要種包谷、蔓菁,一年養上三四頭豬,家庭年經濟收入還不到3000元,不要說住上好房子,買車子,就連吃飽穿暖都困難。如今的生活安逸了,去年12月,村干部到我們家測算收入,光是中藥材收入就有6萬元。今年,我們家打算種12畝中藥材,收入將比過去增加2萬多元。” 師資村民小組是如何通過發展中藥材產業增加群眾經濟收入的?決定因素有兩個。 能人帶動,注入產業發展新活力。在師資村民小組南面的一塊木香地上,一位傈僳族中年男子駕駛著履帶式小型旋耕機作業。這位傈僳族男子就是致富帶頭人張豐林,去年,他家種植中藥材22畝,帶動農戶20戶,其中脫貧戶10戶。 美光村黨總支書記黃蓉介紹:“群眾看黨員,黨員看干部。師資村民小組是在推行‘三培養’機制中涌現出來的典型。‘三培養’即把致富帶頭人培養成黨員、把黨員培養成致富帶頭人、把黨員中的致富帶頭人培養成村組干部。” 利益聯結,賦能“一戶一業”。“我們的藥材不愁賣。”偌大的庭院里堆滿了秦艽、當歸,一位身著傈僳族服飾的老年婦女正忙著加工中藥材,臉上堆滿了幸福的笑容。她叫蜂玉蓮,今年65歲。老人告訴我們:“這幾天太忙了,趁著天氣好,孩子們都到藥材地里去了,我一個人在家做點輕松活路。現在,我們的藥材不愁賣,老板來家收藥材,價格也不錯。” 師資村民小組的藥材為何不愁賣?組長蜂正平給出了答案:“這幾年,我們鄉里引進和培育了6家龍頭企業和10家農業專業合作社,并建立了‘雙綁’機制,形成了‘公司+合作社+農戶’的利益聯結機制,加上我們組的中藥材質量好,大小老板爭先恐后把車開到家門口收購中藥材。” 藥材飄香話豐年,幸福歌謠比蜜甜。 “山清水秀好風光,一戶一業藥材香。如今的生活安逸了,傈僳兒女多歡暢,啊咿呀啊咿呀……”正在田里勞作的傈僳群眾蜂世新用“瓦器器”唱響師資群眾的“甜日子”。 |

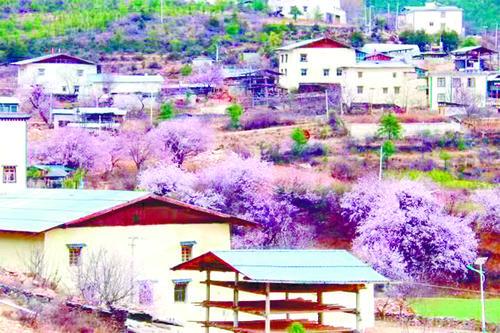

【建設社會主義現代化新迪慶一日一播報】產業興 日子甜

來源:香格里拉網 作者:楊洪程 發布時間:2025-03-13 12:26:44

頻道精選

- 香格里拉松贊林景區,其獨特的建筑風格和歷史文化,吸引著來自世界各地的游客前來打卡!2025-03-13

- 香格里拉市加快文旅產業提檔升級2025-03-13

- 州委召開全州民宿規范管理工作專題會議2025-03-13

- 深入貫徹中央八項規定精神學習教育自2025年全國兩會后至7月在全黨開展2025-03-13

- 守正創新擔使命 科技賦能譜新篇——州科協2024年工作綜述2025-03-13

- 州總工會女職工委員會“六個一”活動繪就巾幗風采2025-03-13

- 格咱鄉社科普及志愿服務隊開展移風易俗與文明新風倡導宣傳活動2025-03-13

- 德欽縣督導檢查安全維穩工作2025-03-13

- 金 沙 江 畔2025-03-13

- 尼西桃花2025-03-13