|

■斯那農布

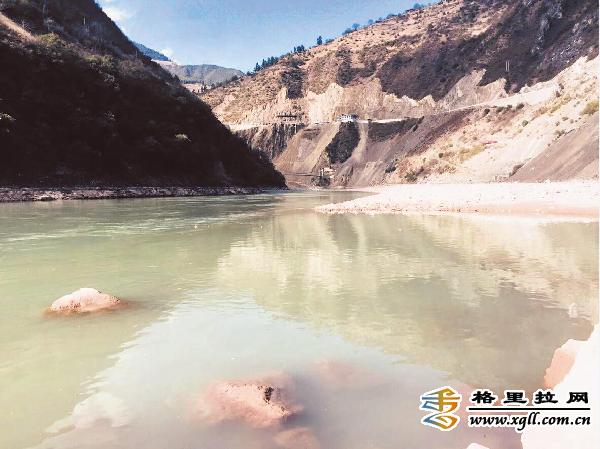

龍潭 龍潭,位于我的家鄉華豐坪,瀾滄江東岸。是一個面積約30平方米的小池塘。池塘與瀾滄江之間是一大片沙石灘,約比一塊足球場還大。龍潭水應該是從上方滲透下來,恰好在此有塊半月形凹地便形成了池塘,自古以來人們將其稱為“龍潭”。 每年夏天,瀾滄江水位上漲,江水會從上方漫延而下流經龍潭,嚴重時還會把龍潭西面的沙石灘全部淹沒,龍潭全無蹤影,直到農歷八月份江水落潮退去,龍潭才會顯露原形。故有“七漲八跌九落潭”的說法。 龍潭面積不大,水最深處也就兩米左右,但曾吞噬過幾個人的性命。大約在上世紀五十年代末,兩個外地來燕門的支邊干部,一個姓汪,一個姓陸,兩人在龍潭里游泳時一人不幸溺水,另一人在去營救他時也不幸溺水身亡。這些都是聽大人們講述的。我親眼目睹過的是村里一位叫郭光的小伙子也在龍潭溺水身亡事件。那是大約老汪老陸死后十年的事了。印象中的郭光是華豐坪村里長得很帥的小伙子,當時他在德欽石棉礦工作,會吹小號。那時正值炎熱的夏季,回家探親的郭光耐不住炎熱的氣候,就去龍潭游泳,那時候沒有什么泳褲,他就穿著襯褲游,也許是襯褲浸水后縮筋松了,襯褲滑落套住了雙腳踝,下水沒多久便溺水不見蹤影。當時游泳的大多都是小孩子,不敢前去營救,大家便回村中求救,大人們趕來后用木彎勾將他打撈上岸,將其倒立空出腹腔積水,還做了人工呼吸,終究沒能把他救活。我還目睹了燕門鄉信用社職工魯茸區品差點溺水身亡的事。魯茸區品不會游泳,他開始時坐在淺水中,后來他慢慢踩著水底向深水處走去,走到水剛好淹沒雙肩時腳下一滑便溺入水中,他一掙扎就往深水處滑去,只見頭發露出水面。那天幸好我哥哥也在游泳,他見到后立即游過去抓著魯茸區品的頭發將其拖到岸邊,如果再晚一點就有可能被水淹死。后來人們給魯茸區品取了個綽號叫“瑪尸魯茸”,意為大難不死的魯茸。 盡管龍潭水中時有險情發生,但還是擋不住人們去潭中游泳。特別是在夏季,不管大人小孩,不論男男女女,都會到龍潭中游泳。小孩們光著屁股先是在水邊戲水玩耍,一段時間后就敢“撲通”跳入水中游了。有時還抱著一塊石頭潛入水中看誰在水里潛得最深最遠。龍潭水成了人們夏日避暑的好去處。

岔江邊 岔江邊,瀾滄江邊的一個地名。據說過去瀾滄江自北向南流至華豐坪村上方時,因東岸山腳地勢低洼,一股江水分岔順東岸洼地流淌下來在該村頭又匯入瀾滄江,江水匯集處有個回頭灣,這個地方便是岔江邊。 記憶中只有瀾滄江上漲時才會出現分岔流淌的情形,上游的支流順東岸山腳流到龍潭,又從龍潭溢出來流到西岸山下的大江中。過去離江岸約十米的地方有一眼溫泉,水溫估計有二十度左右。江水上漲時 ,溫泉會被江水淹沒,江水退潮后又顯露出來。溫泉溪流緩緩流入江中。 小時候,岔江邊回頭灣是打魚的好地方。冬季,有的人用竹簽編成魚籠,魚籠入口竹簽相互交錯,魚進入魚籠后就出不來。魚籠尾部呈圓錐斗笠狀,是放魚餌的。魚餌常用酒糟拌糌粑,捏成團用紗布包裹置于斗笠中。魚籠尾部還有一個環扣,拴上繩索,一頭固定在岸上后將魚籠拋入江中。魚兒聞到魚餌味后會鉆進籠子,用繩索把魚籠拖上岸后,即可伸手捉魚。一般是晚上下籠,次日凌晨打撈,每天都有收獲。有的人用下攬鉤辦法釣魚,那時候沒有什么尼龍線,只能用麻線或棉線。魚鉤大都自制,常用縫衣針制作。制作方法是將針放入炭火中加熱,然后在針尖半公分處捶扁后用刀切一個小齒,然后將針彎成魚鉤,再加熱淬火便完成魚鉤制作。魚餌常用蚯蚓、河蟲和螳螂。有一次我用螳螂作魚餌下攬鉤,釣到了一條約兩公斤左右重的江魚,讓我高興了好一陣子。夏季,江水上漲,江鰍、石扁頭、紅鰱魚異常活躍,用河蟲垂釣,幾分鐘便可釣到一尾,我們或用麻線、或用火棘刺條將魚兒一尾一尾串起來,運氣好的時候一兩個小時就能釣到二、三十尾。在那個生活十分困難的年代,釣魚成了改善生活的最佳選擇。 如今,我駐足岔江邊,原來的模樣蕩然無存,回頭灣變小了,溫泉也消失了,只有兒時淡淡的記憶。 ? |

鄉梓兩題

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2018-01-21 11:54:01

下一篇:古詩里的臘八節習俗

頻道精選

- 2024 年迪慶州新聞系列綜合高級職稱定向評審通過人員名單公示2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 張衛東到迪慶交通運輸集團公司開展調研2024-09-05

- 福彩代銷者:增強責任意識 倡導理性購彩2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪慶人,這場活動需要您的參與!2024-09-04

- 積極參與2024年“99公益日·助力迪慶見義勇為”宣傳募捐活動倡議書2024-09-04