|

神奇美麗的雪山。

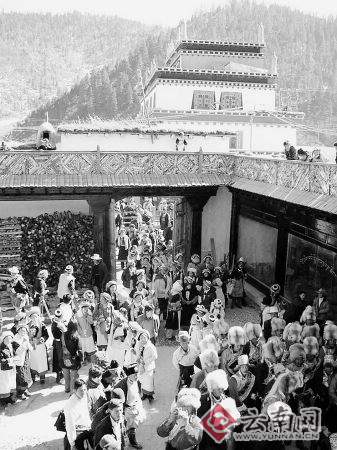

游客紛至沓來。 精彩的藏族歌舞。 關注點 梅里雪山腳下的藏族群眾通過發展與旅游相關的各種民族文化產業,告別了貧困,迎來了幸福新生活 旅游商機的促動,讓底蘊深厚的梅里雪山文化得到了發掘和傳揚,獨具特色的傳統文化在新時期煥發了新的生機 早晨6時,天剛蒙蒙亮,梅里雪山正對面的飛來寺觀景點已經聚集了200多位中外游客,等待著觀賞激動人心的雪山日出。晨光中,七八個藏族婦女已經早早地開始忙活著她們的小生意,正熱情地招呼著外地游客。許多游客都向她們購買了祈福的紀念品,制作精美而又具有雪山藏地文化風味的各種小商品受到了大家的歡迎。神奇的梅里雪山不僅吸引來了眾多的游客,也讓山腳下的藏家兒女在傳承和弘揚民族文化的同時能使其轉化為經濟效益,日子越過越紅火。 雪山兒女心靈手巧 千百年來的生活實踐,梅里雪山下的藏民創造出了一套適宜于自然環境的生產生活方式,他們的衣著、用具、房屋以及制作酥油茶、揉糌粑的工藝等,與其他民族迥然不同,這也正是德欽最大的魅力所在。 在德欽縣城,記者遇到一群游客在藏族姑娘卓瑪開的服裝店里選購藏裝,先來的顧客見到又有人來光顧,以為要和她們搶購,馬上把店里不多的幾件衣帽都抓在手里,全都買走了。卓瑪說,她制作的既是藏裝,又是民族工藝品,隨著游客的增多,生意越來越好,去年從外地批發來的一大卡車布料快要用完,過幾天又要去進料了。她還自豪地告訴記者,她的主顧除了有國內北京、上海、廣州、天津、貴陽、昆明等地的客人外,還有來自美國、日本、澳大利亞、新西蘭的外國游客,她做的藏裝已經賣到國外去了。卓瑪和她的同行們延續著傳統的民族手工藝,借助旅游熱,把古老的民族傳統工藝賦予新的內涵,隨著游人的腳步,遠走他鄉,擺進大雅之堂,也讓更多的人了解了這里悠久的民族文化。 在奔子欄村,記者走進藏民扎巴家,他家幾代人都擅長制作藏式折桌、糌粑盒等,他自己的家里裝飾得富麗堂皇,兩院總面積為1000多平方米的藏式房屋,雕梁畫棟,充滿藏家風味,而各色家用電器也一應俱全,主人家的生活在延續傳統中又透著現代的氣息。主人家介紹說,一家人都是靠加工木碗、折桌等當地藏族傳統家居用品謀生的,近年來隨著旅游升溫,這些原本是藏民家中普通用品的物件成為了廣受游客歡迎的手工藝品,所以他家的生意也是做都做不完,這座漂亮的大宅子就是靠這些以前覺得不起眼的小物件掙來的。 據介紹,奔子欄村從事民族工藝品加工的人家有80多戶,年產值接近千萬元。8年前,扎巴看到中外游客蜂擁進梅里雪山,便帶領全家人重拾祖傳的手藝,從別人手中把粗料收購過來,經過無數道整形、打磨、上彩,就成了既實用又美觀的工藝品,遠道而來的客人通過銷售門市,直接找到家中,一是欣賞,二是購買。如今,扎巴還帶出了10多個徒弟,有些弟子的手藝超過了他,掙的錢比他多。如今,村民都認識到,游客看中的不但是他們的手藝,更重要的是他們做出來的手工藝品中所蘊含著的文化內涵,所以他們現在在制作手工藝品的時候都更加注重對傳統民族文化的表現和展示。扎巴說,想不到民族文化也是巨大的財富,這是老祖宗給我們的寶貴遺產,我們一定要把它發揚光大。 藏族漢子洛桑扎西經營的德欽縣民族用品開發有限公司,主要開發生產旅游民族文化產品,是一個集設計、生產、營銷為一體的富有藏民族文化特色的民營企業。洛桑說,他家祖祖輩輩傳承著藏銀制作工藝,現在已是第14代了。他的產品在造型上繼承和發揚了傳統特色,并汲取了藏族青銅、響銅和中原青銅文化的寶貴藝術營養,博眾家之長為己用。工藝上,他把藏族古老的雕塑技藝和現代先進技藝相結合,在充分體現各種金屬配方和著色特點的前提下,輔以簡潔精練的裝飾圖案,使產品達到藝術的完美統一。他的作品曾榮獲“全國工藝美術優秀作品獎”,并被國家博物館收藏,他本人也被省人事廳、省文化廳、省鄉鎮企業局授予“高級工藝美術師”稱號,還被評定為高級工程師技術職稱,而公司目前年營業額也達到了1000萬元。 雪山兒女能歌善舞 獨具特色的民族傳統文化是旅游業的重要賣點,德欽地處藏漢文化交融地帶,少數民族人口占總人口的97.3%,各民族在長期的生產勞動過程中,創造出了獨樹一幟、燦爛芬芳的民族文化。居住在那里的藏族、傈僳族等民族同胞,祖祖輩輩傳承著“人生如歌,笑對生活”的生存理念,不管怎么勞累,他們閑下來的第一件事,就是用高亢的歌聲、歡快的舞步來驅除疲勞,抒發對生活的熱愛,因此德欽素有“弦子之鄉”、“歌舞之鄉”的美譽。 一進入德欽縣的南大門奔子欄鎮,我們就感受到了濃濃的文化氛圍,鎮文化站組織的演出隊正在給游客們表演《藏家娶新娘》等充滿民族風情的節目,他們的表演獨具風情,精彩絕倫,游客們不時報以熱烈的掌聲,20多個節目看完了,大家還意猶未盡。 在鎮文化站里記者看到,閱覽室、排練室、攝像機、電腦、架子鼓、電子燈等一應俱全,燈光球場、水泥看臺干干凈凈,圖書館藏書2600多冊。文化站干事那列如數家珍介紹說:全鎮業余劇團演員30人,這些年除了重點圍繞旅游服務外,每年為群眾演出不少于6場,10年來堅持義務送戲下鄉,有力地推動了全鎮的民族文化建設,許多農村的孩子借助這個平臺,從大山里走向城市,在賓館飯店里歌喉一亮,掌聲四起,收入頗豐。奔子欄業余劇團1999年10月應邀赴日本訪問演出,2001年1月出訪馬來西亞,還先后參加了世界旅游節、香格里拉藝術節開幕式演出,聲名鵲起,得到了很高的評價。鎮文化站由于工作實績突出,不但被省精神文明指導委員會列入“百縣鄉鎮宣傳文化工程”,更重要的是他們豐富了當地旅游產品的內容,給游客帶來最原汁原味的民族文化大餐。 雪山兒女生活幸福 藏民族特色濃郁的一排房屋錯落有致地顯露在晨曦中,與銀色寶劍般晶瑩透亮的梅里雪山遙相呼應。我們坐進卓瑪開的飯店里取暖、喝酥油茶,此間還不斷有顧客光顧。卓瑪直爽地告訴記者說:“梅里雪山給我們帶來財富,我一家人一年能掙八九萬元呢!” 德欽縣升平鎮飛來寺村由于氣候冷涼,缺水,藏民耕種的土地絕大多數是高掛在半山腰的偏坡地,過去多年全村近200口人一直擺脫不了貧困。而現在,原先低矮破舊的土掌房幾乎都消失了,取而代之的是一幢幢寬敞漂亮的藏式新房。村民都吉大叔自豪地告訴記者,現在所有的村民都在發展旅游業,用自己特有的民族文化傳統發家致富,每一戶每年最少也有2萬元的收入。 旅游文化開發使許多藏族農牧民改變了傳統的生產、生活模式。梅里雪山腳下瀾滄江岸邊的明永村,有50多戶人家,過去就連買點鹽都要出幾身汗翻山越嶺才行,現在旅游公路通到了村里,全村組織起了150多匹馬參與旅游服務,10多戶人家開了飯館、旅館、民族文化商店等,家家戶戶的日子都好了起來。 在瀾滄江邊的燕門鄉茨中村,生長著2畝100多年前由法國引入的據說是世界絕版的“玫瑰蜜”葡萄品種,縣里以此為母本,在瀾滄江兩岸和金沙江干熱河谷區推廣種植,已種下了5000多畝,現在逐步進入盛果期,一些農戶種植面積超過了10畝,靠釀制法式原汁葡萄酒年收入可達上萬元。 德欽縣梅里雪山腳下的藏族群眾告別了過去“自彈弦子自寬心”的封閉狀態,旅游業發展起來了,文化產業財富的價值充分顯現出來,并且一路飆升,甩幾下長袖是錢,彎彎腳桿來錢,扯塊布料是錢,削一團木頭也賺錢,難怪當地藏民都說:梅里雪山文化成了世界品牌,給他們帶來了滾滾財源。(記者:李毅銘) |

德欽縣:特色文化旅游富了藏家

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2008-09-24 14:52:46

上一篇:維西縣旅游業升溫

下一篇:香格里拉狼毒花鋪就百里“紅地毯”

頻道精選

- 2024 年迪慶州新聞系列綜合高級職稱定向評審通過人員名單公示2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 張衛東到迪慶交通運輸集團公司開展調研2024-09-05

- 福彩代銷者:增強責任意識 倡導理性購彩2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪慶人,這場活動需要您的參與!2024-09-04

- 積極參與2024年“99公益日·助力迪慶見義勇為”宣傳募捐活動倡議書2024-09-04