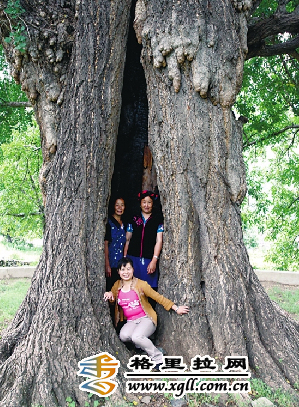

5月24日至25日,塔城鎮黨委副書記趙晟輝、文化站站長和金華兩位同志全程陪同了維西縣詩書畫影協會塔城采風團一行8人的采風活動。我作為一名采風團成員,和大家一起到了啟別村、巴珠村、達摩祖師洞參觀。26日,李振華老師又用摩托載著我駛向響鼓箐滇金絲猴國家公園、朵那閣傈僳山寨,是日下午回到了縣城。 這次采風活動,拓寬了我們的視野,凈化了我們的心靈。大家都有一個共同的感受:不虛此行,收獲頗豐。 千年銀杏樹 早就知道,啟別村有一棵千年銀杏樹,但我數次乘車往返于維西至香格里拉,經過啟別村時卻從未停留。 24日下午,我們從啟別村球場往上行走300米,見到了這棵被國內有關植物學家贊譽的“千年銀杏樹”。“千年銀杏樹”高大挺拔、枝葉茂盛、其葉為扇形的銀杏樹,樹高39米,平均胸徑2.8米,該樹樹齡有近千年的歷史。 我們一行人中,離休干部楊茂才已是82歲的老人家了,但比起銀杏樹的年齡,只能算是襁褓中的嬰兒了。我們6人攜手合抱,才知道銀杏樹有8米多的胸圍。銀杏樹雖有千年的“高齡”,但沒有自己的“子孫”,旁邊卻有一棵楸木和幾棵核桃樹護佑作陪。20多年前的一個冬天,有幾個頑童在銀杏樹的枯洞里燒火取暖,讓古樹受到了損傷。受傷的銀杏樹并未“責怪”頑童,依然生長出繁茂的枝葉,傲然挺立在天地間。 世外桃源巴珠村 格里卓至貫農村民小組的公路盤旋在巴珠河西岸,這是通往巴珠村的主干道,路面雖硬化,但狹窄,掩藏于茫茫林海,溯河蜿蜒而上,只見豬馬牛羊在河邊悠閑地嚼食著青草。村里有了電磨,河邊的七盤水磨依然轉動著葉輪。味蕾決定口感,同樣是面粉,人們總是認為水磨磨出來的筋絲好,做出來的面食更香、更可口,故巴珠村的水磨繼續唱著古老的歌謠。 巴珠村有阿尼七、火崩崗卡、嘎哇馬貢、阿這作洛4座大山,有尺保隆、白公隆巴2道深箐。看山,樹木蔥蘢,郁郁蒼蒼,森林覆蓋率達98.2%,看水,清澈透明,噴珠瀉玉,為水磨提供了動力,看村,農舍整潔,錯落有致,黨旗在房頂迎風飄揚,看地,玫瑰花紅,麥浪金黃,一派豐收景象。 身臨風景如畫的巴珠,我們不得不把目光投注在村黨總支書記、村主任“一肩挑”的和勛身上。人們不禁要問:和勛為什么能夠得到21個村民小組、1300多人的擁戴?我們不妨看看他多年來走過的足跡。 和勛8歲的時候,他的父母先后撒手人寰。是他的二舅收養了他,并供他讀書。1979年他從塔城附設初中畢業回到打龍農生產隊參加勞動。1985年開始搞家庭規模養豬、養兔、栽茯苓、種天麻,并為農戶無償傳授技術,使村民的腰包逐漸鼓了起來。1991年,和勛光榮地加入了中國共產黨。1996年,塔城鄉鄉辦企業進駐巴珠采伐森林,和勛與一名老黨員挺身而出,嚴厲制止,保住了青山。2001年,和勛從票箱里“跳”了出來,成了巴珠村村民委員會主任。至今,巴珠村委會已是三次換屆,和勛卻是連選連任。有次換屆之前,村民們聯名向縣人大要求把和勛直接任命為巴珠村主任,不要再進行選舉了,但是縣人大不同意,因為按照《中華人民共和國村民委員會選舉法》的規定,必須要走選舉的法定程序,不然就不合法,結果和勛還是全票當選。2011年,和勛還被評為全國優秀黨務工作者。 面對榮譽,和勛覺得有點臉紅。他說,自己沒有三頭六臂,也沒有通天的本事,巴珠村有了一點發展變化,全靠各級黨委政府部門的支持和村兩委成員的緊密團結、通力合作和村民通過勤勞致富改變生活的實干精神。根據村情實際,村總支明確了“產業強村、生態立村、和諧安村”的發展思路,成立了藥材產業黨小組、經濟林果產業黨小組、畜牧產業黨小組、生態保護黨小組。藥材產業黨小組負責天麻、羊肚菌、當歸、木香、白術、桔梗、蟲樓等中藥材的引種、種植推廣和外銷。經濟林果產業黨小組負責推廣蘋果、木瓜相關病蟲害防治和“套袋”技術。畜牧產業黨小組負責種羊、種豬、種牛的改良,推廣豬牛羊的科學飼養及巴珠土雞的科學放養。生態保護黨小組負責宣傳保護生態方面的相關知識和法律法規,對破壞生態的行為進行整治。 2011年,巴珠村移苗種植當歸、木香、白術等500多畝,收入約61萬元。黃山羊存欄400多只,品種牛存欄9頭,品種豬存欄1200多頭,土雞放養9000多只。其中黃山羊收入達15萬元。豬肉、土雞、土雞蛋供不應求,其中土雞、土雞蛋年收入就達25萬元。目前,巴珠村養蜂專業戶已達350戶,年創造23萬元的利潤。和新文的“日月神”牌蜂蜜還遠銷昆明。 從上世紀80年代開始,巴珠村人便開始用木瓜生態圍欄取代木材柵欄,在田邊地角種植木瓜1200畝,年產鮮果300多噸,收入達35萬余元。2011年6月,巴珠村引進種植食用玫瑰種苗50畝。白魯村民小組公處此稱家種植的一畝食用玫瑰于今年5月份開花以來,出售花瓣收入已達6000多元。通過科學化的產業布局,全村2145畝耕地產生了最大效益,實現了人盡其責、地盡其利,保持了生態平衡,拓寬了農民增收的渠道,巴珠村人均收入已從2004年不到1000元增加到了現在的3816元,實現戶均存款10000元以上。 我們探訪巴珠村名的來由,得知“巴”是四川巴塘人的意思,“珠”是住的意思,原來是巴塘人首先遷居此地,故得此名。 巴珠村黨總支大力開展建組織、建隊伍、建陣地的“三建”工作,充分發揮了黨支部的戰斗堡壘作用,領導班子連續5年被考核為“較好”等次以上,村黨總支在2009年被州委表彰為優秀黨組織,并確立為創先爭優活動省級示范點,縣級學習型黨組織示范點,2012年3月29日,維西縣三級干部現場觀摩會在巴珠召開。 在巴珠,我們參觀了食用玫瑰、桔梗、蟲樓等藥材基地。巴珠村念活了藥材經、林果經、畜牧經、生態經,大有發展“錢途”。巴珠村民風淳樸、物產豐富,一切都是原生態的綠色食品,讓人吃著放心,品著開心。就在我們離開巴珠村前夕的農家晚宴上,藏家“阿吾”為我們敬獻了哈達。飄著白發的老阿媽手搖轉經筒,為我們祈禱祝福。和金華則飽含深情地唱了一首藏族酒歌《請把銀碗高舉》。此情此景,暖人心腸,感人肺腑。  響鼓箐的滇金絲猴 我出生于1956年,屬猴,喜歡看猴子,但苦于沒有機會去看滇金絲猴。5月26日上午終于在塔城響鼓箐滇金絲猴保護區目睹了滇金絲猴在樹上晃來蕩去、嬉戲覓食的情景。我用“天語”手機拍了數張照片。有一位在馬來西亞專門研究人猿的美國人在我身邊用長鏡頭相機拍攝,他的美籍華人妻子也在不停地拍照。 在響鼓箐,我們見到了帶著游客的香格里拉格桑梅朵旅行社的艾小江。李振華老師向我介紹,艾小江是參加過上甘嶺戰斗的艾一里老師的兒子。艾小江說,今年他已經帶了好幾個來看滇金絲猴的團隊,游客被滇金絲猴與人和諧共處的環境所折服。在響鼓箐,我還與省州縣的幾位國稅同行不期而遇。說千道萬,一言慨之,我們都有一個共同的目的,是來這里零距離接觸滇金絲猴的。 滇金絲猴是與大熊貓齊名的國家一級保護珍稀動物,分布區域僅限于西藏芒康至云南蘭坪的云嶺山脈。響鼓箐是薩馬閣的組成部分,這里的滇金絲猴從1983年的500余只增加到現在的1300多只。“1999年中國昆明世界園藝博覽會吉祥物靈靈”就是從這里走向昆明的。 為了對滇金絲猴生長、生活規律及其棲息環境進行深入系統的科學研究和監測管理,2011年12月,云南滇金絲猴研究中心暨科研院所研究基地在響鼓箐正式掛牌成立。云南滇金絲猴研究中心是國家林業局批準建立的我國第一個研究滇金絲猴的科研機構,該中心的成立,標志著滇金絲猴保護和研究將逐步步入國際化、科學化、合理化軌道。這對于推動滇金絲猴保護工作的全面發展起到了重要作用。 在響鼓箐,我采訪了身著迷彩服的滇金絲猴管護員余德清。余德清是響鼓箐中社人,今年57歲。他在看護滇金絲猴的10年中,無論下雨下雪、逢年過節,一年365天都在山上和滇金絲猴一起度過。但愿看過滇金絲猴的人們不要忘記響鼓箐的看護員,正因有了他們的付出,才使得我們在響鼓箐大飽了眼福。 傈僳山寨朵那閣 朵那閣是有74戶人家近300人的傈僳山寨,地處塔城鎮川達村與攀天閣鄉交界處。該村四周山環水繞、樹木蔥蘢,頗有江南水鄉的風韻。 26日下午,我和李振華老師到達朵那閣時,首先映入眼簾的是村邊球場上曬滿了蕨菜,有幾個人在翻攪大鍋里煮著的蕨菜。我隨意采訪了一個戴著草帽的男子,得知他叫和曉東,是蘭坪縣河西鄉共興村的白族支系拉瑪人,已在朵那閣收購加工蕨菜40多天,發了3噸多干貨。因為我也是白族支系拉瑪人,隨后的交談便把漢話改成了拉瑪話。和曉東說,今年3月中旬以來,韓國、東北等國內外客商陸續進駐維西采購蕨菜。剛從山里采來的蕨菜最低收購價每市斤1.20元,價格雖然高于往年,但由于受干旱影響,產量比往年有所下降。“我們吃飯,也要讓人家喝口湯嘛”。從他樸實的話語里,看得出他是一個有良心的生意人。 走出球場,前行10余米,但見一個商店里一位女人正在賣貨。貨柜上擺滿了副食品、煙酒、百貨。聽女人口音,看女人裝束,完全不像本地人。問女人來自哪里,她說是湖南人。我真佩服這些外省人,為了“錢途”,不遠萬里,來到了朵那閣“安營扎寨”。我覺得朵那閣人的步伐還是有點慢了,竟然讓別人搶占了先機。 可以說,我們到朵那閣的時候,正是村民在地里干活或在山里采蕨菜的時候。我們沿著村中彈石路面一直走到村頭。只有路邊的水槽、掛在木楞房上的衣物,還有那閑置的蜂桶“恭候”著我們。朵那閣山寨的農家都敞開著沒有圍墻的院落,它可以讓你自由的行走,去欣賞木楞房的建筑藝術,觀看熱烈奔放的“瓦器器”舞蹈,品嘗蕎麥做的泡酒,讓你心醉而流連忘返。(和向東/文) |

塔城游記

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2012-07-06 15:49:56

上一篇:神秘香格里拉 絕世圣域巴拉格宗

下一篇:梅里雪山自助游攻略

頻道精選

- 2024 年迪慶州新聞系列綜合高級職稱定向評審通過人員名單公示2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 張衛東到迪慶交通運輸集團公司開展調研2024-09-05

- 福彩代銷者:增強責任意識 倡導理性購彩2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪慶人,這場活動需要您的參與!2024-09-04

- 積極參與2024年“99公益日·助力迪慶見義勇為”宣傳募捐活動倡議書2024-09-04