|

●馬玉川

傳承紡織技藝。

《目刮》唱起來。

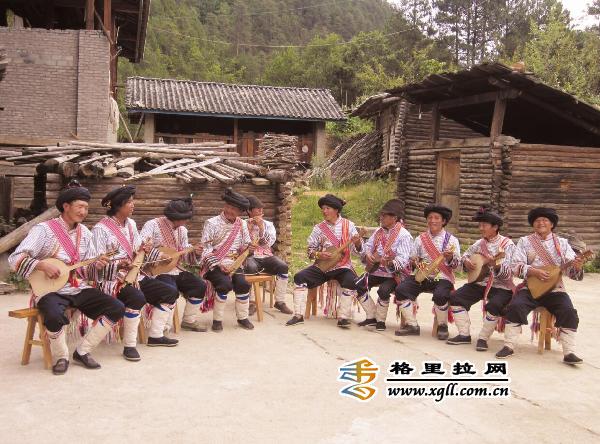

演奏傈僳族傳統樂器。 維西地處邊陲。歷史上,由于經濟文化發展滯后,除了一些政務公文外,留下的文獻資料并不多。清朝年間,曾有余慶遠隨其兄在維西生活了一段時間,寫成了《維西見聞紀》,該文以其所記錄的維西獨特的歷史文化特征,歷來被研究我國少數民族歷史文化的學者們奉為圭臬。 民國時期,面對虎狼環伺、戰爭不斷的社會環境,不少學者抱著學術報國的理想和信念,開展大量的邊地調查。抗日戰爭期間,隨著內地高校南遷,特別是在西南聯大成立后,大批專家學者云集云南,給云南帶來了學術研究的春天。正是在這樣的環境中,維西也逐步進入了內地學者們的視線。他們先后來到維西,有的開展人類學、社會學研究,有的開展語言學調查,有的開展邊地服務,還有的從事生物學研究(本文對生物學研究不做討論),獲得了大量的第一手資料,并取得了一批有價值的研究成果,特別是在傈僳族社會歷史研究領域,陶云逵、張正東的學術成果已經成為了該領域研究的重要范本。誠然,這些學者們來到維西時,有的剛大學畢業,有的剛留洋歸來,年齡不過二三十歲,但在維西的社會調查和研究,卻為他們打開了一道民族文化的大門,為此后進一步開展學術研究奠定堅實的基礎。 一、陶云逵和他的傈僳族社會研究 陶云逵(1904-1944),民族學家 ,人類學家 。1924年就讀于南開大學。1927年赴德國,先后于柏林大學和漢堡大學攻讀人類學、遺傳學和民族學,獲博士學位。1934年起在南京中央研究院歷史語言研究所任編輯員。后任云南大學社會學系主任、西南聯合大學教授,兼南開大學文科研究所邊疆人文研究室主任,主編《邊疆人文》雜志。理論上,早期主要從事體質人類學研究,后期則以少數民族生活制度“現代化”為目標,開展民族學理論研究,在云南邊疆少數民族調查研究等領域著述頗豐,對云南大學社會學系和南開大學邊疆人文研究的發展亦有突出貢獻。 1934年秋至1936年春,根據中央研究院的安排,陶云逵與歷史語言研究所研究員凌純聲、技術員趙至誠、勇士衡到云南開展民族調查。到云南后,調查組分為兩組,陶云逵與趙至誠為一組,先后赴麗江、中甸、維西及滇緬、滇越邊境等少數民族地區作民族學調查。調查中既開展體質測量,也詳細調查了少數民族的風俗習慣,就目前的資料來看,這次調查,他在維西的時間是比較長的(如:在《碧羅雪山之傈僳族》一文中,作者在維西拍攝的圖片較多,如:“瀾滄江上游小維西對岸傈僳山地”“瀾滄江上游,石登闌坪間”“維西羅鍋之傈僳跳舞”等),調查范圍涵蓋維西瀾滄江流域全境。在《俅江紀程》中,他寫道:“自一九三四至一九三六兩年之間,我走了不少的路……。我把這段日記寫出來,也許有點實際的用處,就是給預備到那區域的人,一個途紋上的參考。”他特別強調:“自葉枝往西,走北路渡瀾滄江越碧羅雪山、怒江、高黎貢山至毒龍河,然后走南路向東渡同名的山江之南段而達小維西這條線路及其所包括的區域,很少有人到過。”世居于碧羅雪山兩麓的傈僳族的社會形態引起了他的極大興趣。雖然,他此行的主要目的是研究邊疆人種及語言,攜帶的設備也主要是從事人類學研究所需(如人體、面部、頭部測量尺、眼色表、皮色表、發色表等),但他這次維西之行的主要成就卻體現在社會學研究上。其著作中,涉及維西的文章主要有《碧羅雪山之傈僳族》(注:“傈僳”原文均寫作“栗粟”,本文統一為“傈僳”)《俅江紀程》、《云南怒山上的傈僳人》《幾個云南土族的現代地理分布及其人口之估計》《幾個云南藏緬語系土族的創世故事》等,計十余萬字。 《碧羅雪山之傈僳族》最早刊載于《中央研究院歷史語言研究所集刊》第十七本(1948年),共分傈僳之名稱及其現代分布、傈僳之自然與社會環境、傈僳的文化、結論四章。作者自稱《碧落雪山之傈僳族》“是傈僳民族志,其主要是將民族文化的各方面,客觀地描述出來”。在第一章,作者詳細列舉了從唐朝《蠻書》至民國年間作者所能及的中外文獻資料,對“傈僳”之名稱進行了詳細考證。在第二章,作者簡要敘述了“傈僳”生活的自然環境與社會環境。自然環境方面,他認為“現代傈僳分布的中心區域是在怒江、瀾滄江上游,即是高黎貢山、碧羅雪山之北段山中”。在談到高黎貢山、碧羅雪山以及云嶺雪山時,他特別強調,“這三座山和兩條江,作者均親自走過。但所走的途徑并非其山之最高點,而是交通要道。”并根據自己的觀測記錄當地的地高(海拔)、氣溫、動植物分布以及礦產的種類和利用。比如,在“氣溫”一段,作者寫道“……高度越高,溫度越低。這是作者親自經驗到的。譬如在瀾滄江邊的一個中午,我們只能著單衣,溫度在華氏75°,在第三日在碧羅雪山上的孔道上,高3562公尺,同一個時辰,也是晴天,我們著了絨衣,夾上衣,又加夾外套,溫度在華氏50°。”在社會環境一節,作者則重點論述了傈僳“與鄰族的關系”,并依靠一些史志資料(如夏瑚之《怒俅邊隘詳情》),敘述了“漢官設治”的情況。全文的重點在第三章,即“傈僳的文化”,對于傈僳族的文化,作者分物質方面、社會方面和精神方面三個部分展開敘述,在“物質方面”,他詳細介紹了傈僳族“食品原料,制作方法,餐法與用具”“房屋”“衣飾”“交通”“狩獵”,即衣食住行的各個方面。在“社會方面”,作者從男女社交、嫁娶、生育及命名、喪葬、姓氏與部落、戰爭與武器六個重點分別加以敘述。在“嫁娶”部分,我們可以看到,作者在進行論述時對特殊現象的單獨分析,在介紹完訂婚的基本禮儀后,作者特別強調“在瀾滄江左岸維西屬之云嶺雪山之傈僳,定婚風俗略有不同。”并具體介紹了他們(云嶺雪山之傈僳)在定婚階段的風俗習慣。在“姓氏與部落”部分,作者指出“傈僳政治很早就沒有獨立自由。可以敘述的地方很少。在民國以前……土司管轄”,“但在山川阻隔,土地貧瘠(的地方),漢官都不過問,而土司又少經營,故傈僳在政治上尚有相當獨立性質”。 在“戰爭與武器”部分,作者則以自己所親歷的事件為依據講述了傈僳之勇敢。“1935年10月作者有一個機會,經歷傈僳反叛,漢官討伐的戰況……到臘早居住數日,并往前線栗灑地、普溝淪一帶觀戰……然單身入敵營,其勇敢可見一斑”(這次“傈僳反叛,漢官討伐”的情況,若干年后來到維西的張正東先生的文稿里也有記錄)。在“精神方面”,作者敘述了宗教、藝術、語言和傳說(在這節的小序里作者稱“在這一節里,我們敘述宗教,藝術,狩獵、語言”,實際上“狩獵”部分在第一節中就已做了描述,本節沒有涉及,但在本節中增加了“傳說”)。在他的調查過程中,曾經在葉枝居住過一段時間(在《俅江紀程》中有所記錄),作為人類學的研究者,他對民族文字是應當有所關注的,從他“傈僳沒有文字”的記錄來看,當時汪忍波(葉枝人)所創制的傈僳族音節文字并沒有得到普及,當地百姓對該文字的認知度還不高。在第四章,作者從“傈僳族在云南各土族中之位置與關系”“傈僳族來源之推測”兩個方面對全文做了簡單的總結。 總體而言,在文稿中,作者盡可能將自己所到過的地方、經歷過的事項都描述清晰,并將大量的史志資料、考察中拍攝的照片以及調查組成員趙至誠所作的繪畫穿插于相關章節(所附圖片、繪畫達41幅、組,既有瀾滄江兩岸的景色、傈僳族的住房、瀾滄江上的溜索,也有傈僳竹席、土布的花紋,還有傈僳族武裝人員、箭筒、弩弓等),資料豐富,圖文并茂、形象生動,為我們展示了民國年間傈僳族社會的全貌。 《俅江紀程》原載與《西南邊疆》1941年第十二、十四、十五期,是一篇日記體裁的文稿,文中詳細記錄了作者一行自葉枝出發,往北到茨宗(今茨中),翻越碧羅雪山、過怒江、再翻越高黎貢山到達毒龍河(今獨龍江)一帶,然后走南路向東返回到瀾滄江畔之小維西的全部經歷。文章記錄在維西境內的歷程有五天,其一是“一九三七年八月二十七日葉枝”,講述了在葉枝的準備工作并介紹葉枝村寨及王氏土司的一些情況。“仍往王土司家。這兩天主要的工作,是打聽去菖蒲桶的線路和俅子江(毒龍河之俗稱)的情形……從前王土司管轄的地方很廣,北達阿墩子,南及云龍縣境之沿江一帶,西至俅江,東達麗江……”,“葉枝寨子相當大,有二三百戶,并有一條街子開著幾家商店。環寨有斷續的圍墻,儼然是個小城……土司衙門頗偉大輝煌,為自大理而后,所見之最可觀的建筑……葉枝為云南西北入藏必經之道,也為滇西北漢化的終點,自此而北,漢戶漸少,水田、商店也隨之失去。”其二是“二十八日康底”講述了自葉枝出發到康底的情況,“六時起床……行約五十里,至午后四時,抵康底。康底居民三十家,大半麼些,少數漢人。寓王土司別墅,是一所中國式的小樓房”(“康底”,據王氏后人及當地人所述,似為如今的梓里)。當談到當地人見到“著西裝的,認定是會治病”,他們住下后便陸續有人來找藥時,他寫道:“這地方之能信藥品,西藥,要歸功于傳教士”。其三是“二十九日茨宗”。講述從康底出發到茨宗的經歷,“晨七時啟程,二時抵大石頭,因其地山壁有突出之大石一塊,上鐫藏文。維西境至此而止。”在當天的記錄中,他講述了自己和同伴第一次過溜時的情景。面對當地人習以為常的過江方式溜索時,“雖然簇新的溜索,我仍有點膽寒。而趙君及同行工人們(都是未曾溜過的),都憂形于色。”結果只能“帶溜”,“最可憐的是馬匹,也是過溜,動物怕死的,眼精(睛)表情,真跟人一樣,”這使得陶云逵不得不感慨“大體凡活的東西都怕死”。在談到選擇去貢山道路的理由時,陶云逵認為“自葉枝至此,這一股路,我和Princ de Orleems走的相同。當晚打聽去貢山的路線。知有兩條,一為翻越碧羅雪山北路到怒江,一為南路。我因de Orleems走北路。而有相關記錄,所以決定走南路。”文中還介紹了茨宗村民的宗教信仰、教堂的建設等情況。其四是“六日巖洼坪子”。“向東北行,約五十里,云嶺雪山在望,此山吾自中甸去維西時越過,回首西望,則高黎貢山已雪滿山巔……至巖洼坪子,高2100m,住一傈僳家,其房屋是用整個木頭橫壘起來……”。其五是“七日小維西”。“八時起身,下坡,十時抵瀾滄江邊,江水寬闊,心胸為之一爽。岸邊停一舟,唯無舟人,乃往村中高呼,半晌始有人出,請其劃渡對岸……南行約三十里,抵小維西”。在他看來,小維西是一個純粹的漢式小鎮,“自八月二十七日離葉枝后,踉蹌荒蠻之中,至今日始復得接觸一點‘本位文化’,譬如大門上的紅對聯,瓦片房,堂屋擺的長案,八仙桌,靠背椅子,茶幾,蓋碗茶,一兩本教科書,墻上一副對聯,和白銅水煙袋等等故是漢人文化的色調。”他同時感嘆到“這是自離開葉枝后,直到今天以前,所未曾遇到的,我對這些東西,感覺到特別可親可愛。”文中兩次出現“九月一日”,并依次記完當月的主要行程,而后又按順序記錄了十月一日至七日的行程。即使按農歷記,當年亦無閏月,兩次出現“九月一日”及當月的相關記錄,要么是作者在整理文稿時稍有疏忽,要么編輯人員在審稿時不曾留意,也有可能作者在撰寫文稿時西歷夏歷混用了。筆者將《俅江紀程》與《碧羅雪山之傈僳族》一文進行反復對照,也沒能查得端倪,這當是該文留下的些許遺憾。但若從文稿所記錄的內容加以分析,全文共有67篇日記記錄了68天的考察行程,記錄的內容沒有出現重復的情況,由此而知,陶先生等人“一九三七年八月二十七日葉枝”啟程到“十月七日小維西”是一個完整的考察歷程, “十月七日”應當到十一月了,他們的這次俅江之行歷時70天之久。 《云南怒山上的傈僳人》是一篇游記題材的散文,原載于1942年出版的《旅行雜志》第十六卷,第十期,作者寫道“我在云南邊地走過一年半,這篇短文中所要敘述的是滇西北區,怒江瀾滄江之間怒山上的傈僳人。”離開維西多年,先生對這里的傈僳族同胞依然念念不忘。編者評論道“先生著作甚為宏富,抗戰以前一年即到云南省西部,氣候復雜而文化材料異常豐富之區,作一年半的旅行,于是看到群山中‘猛然間閃出了一片平原,綠油油的田地整齊的莊院。’這種地方的居民,是圍獵野獸,飲酒跳舞,從歌聲笑聲歡呼聲中產生了愛情,產生了快樂與有意義的生活。”《幾個云南土族的現代地理分布及其人口之估計》中作者根據自己的經歷介紹了傈僳族分布區域的地理狀況、氣候條件以及維西傈僳族、納西族(麼些)的人口數量。《幾個云南藏緬語系土族的創世故事》則記錄了作者在維西羅鍋村和巖瓦村收集到的兩則民間傳說,其中在維西羅鍋村收集到的民間傳說在《碧羅雪山之傈僳族》中也有講述。 二、張正東等人在維西的社會活動 張正東(1919-1997),1960年前曾用名張征東,中國民主同盟盟員,社會學家、民族學家,1938年10月-1942年7月就讀于西南聯合大學社會學系,畢業后,在吳澤霖教授的推薦和支持下,在麗江等地開展民族調查。1946年2月-10月在麗江中學任教,同年11月-1949年7月任麗江師范學校校長,解放后先后在云南大學、昆明第十二中學、第六中學、第十五中學任教,1957年7月-1979年8月在貴州民族學院、貴州省民族研究所從事民族學研究,1979年9月后在貴州民族學院先后任講師、副教授、教授。 要了解張正東等人在維西的社會活動,我們得先了解吳澤霖與邊胞服務站的設立。吳澤霖,江蘇常熟人,1927年畢業于美國俄亥俄州立大學獲博士學位,回國后先后在大夏大學、光華大學、暨南大學任教, 1941年2月起在西南聯大社會學系任教。1942年初,面對日軍侵占緬甸,逼近我國滇西邊境的形勢,吳澤霖產生了組織一個團體,開展邊疆調查,服務邊地民眾的想法,這一想法與新生活運動總會的工作思路不謀而合。在雙方的合作下,邊胞服務站應運而生。在吳澤霖教授努力的同時也得到了清華大學研究院的資助, 云南省衛生處等單位也給予了部分防疫和治療用的藥物支持。1942年7月,麗江邊胞服務站成立( 墨江服務站成立后,麗江站改名為第一邊胞服務站,墨江服務站為第二服務站) , 吳教授推薦西南聯大社會學系當年的畢業生張正東、鄺文寶, 教育學系當年的畢業生李覺民(在校時曾用名張翰杞)和一位納西族女教師趙銀棠(麗江人,第一代納西族女知識分子,著有《玉龍舊話》、《玉龍舊話新編》)以及其他幾位青年, 到麗江地區開展邊胞服務工作。在三年半的時間內, 該站先后在云南麗江、維西、德欽、寧蒗、貢山、福貢等縣、區(設治區) 從事過醫療衛生、國民教育、抗戰宣傳和民族田野調查等工作。根據吳教授的指示,服務站還在納西族、傈僳族和藏族聚居地區收集到200多件文物和照片,于1943年2月送抵重慶, 并于同年2月中旬至3月上旬在重慶夫子池展出。當時前來參觀展覽的有重慶《新華日報》社的主要負責同志,還有不少在重慶工作的文化教育界人士。吳教授主持這個展覽會是為了向有關方面和城市居民介紹邊遠地區少數民族的情況, 希望引起各界人士對邊疆建設的重視。五十年代院系調整時, 這批文物由清華大學移交給中央民族學院收藏、利用。 在滇西北開展邊胞服務期間,張正東先后撰寫了永勝、中甸、維西、寧蒗、德欽、貢山、福貢七縣(設治局)有關民族調查的專題資料,發表了《德欽紀行》《傈僳族的創世傳說》等文章。 《云南傈僳族調查報告》與《福貢設治區調查報告》《貢山設治區調查報告》寫成后,交給了時任西南民族學院教授的吳澤霖先生,吳先生將其交存與學校圖書館。1986年,圖書館將其編印成冊,名稱為《云南傈僳族及福貢貢山社會調查報告》,書中稱“《傈僳族社會歷史調查報告》成稿于1945年左右,原稿署名張征東……《福貢設治區調查報告》《貢山設治區調查報告》大約成稿于1945年,作者不詳”。張正東教授得知后,寫信索要了該文稿,并做了部分修訂,由石開忠教授收錄于《張正東文集》(2014年12月出版)。(《怒江傈僳族自治州文物志》以相同標題轉載該報告,同期,吳光范先生從《怒江傈僳族自治州文物志》轉引了全文,并將《傈僳族社會歷史調查報告》與《福貢設治區調查報告》《貢山設治區調查報告》分開,列入其校注的《怒江地區歷史上的九部地情書校注》。本文引用的文稿以《張正東文集》為準)。 張正東先生在維西的調查成果主要體現在《云南傈僳族調查報告》《維西調查報告》中。 《云南傈僳族調查報告》共分民族名稱、地理環境、歷史傳說、宗教及信仰、社會組織、婚姻、喪葬、經濟生活等十三章。與陶云逵先生的《碧羅雪山之傈僳族》不同,張正東的文稿不分輕重,每個部分都有較為全面的敘述。在民族名稱一章,其分為自稱、自譯本族名稱之意義、漢族對本族之稱謂、本組對其他民族之關系、與漢族混合情形四個部分,重點敘述了傈僳族與當地其他民族之間的交流交往,以及相互間在文化等方面的影響。在地理環境一章,記錄了傈僳族分布的區域、地形及氣候、物產等。氣候部分則詳細記錄了邊胞服務站在維西縣城測得的1943年11月至1944年10月的月室內平均氣溫和維西天主堂在1939年2月至1940年3月測得的室外月最高和最低氣溫、維西縣城1941年1月-12月降雨量、小維西1941年全年降雨量。教育一章中的是否有文字一節,他介紹了汪忍波創制的文字:“維西縣葉枝鄉巖瓦洛村凹士波于十年前創作傈僳文字一種。其要則系將音同之字以同一形體表示之。全部單字約八百個。現縣屬之康普、葉枝兩鄉習之者漸多……目前各處識者三百人左右。”應當說,張正東是最早向外界介紹維西傈僳族音節文字的人之一。 在《云南傈僳族調查報告》中,我們還可以看到張正東在維西期間的一些情況,除了上文所說的在葉枝與“凹士波君”的交流外,他還在拉嘎洛、施根登等地開展過相關工作。在拉嘎洛村,他看到了當地百姓的“祀神儀式”。在施根登村,他看到了“國內各宗族文化交流之一明顯例證”:在該村“傈僳家中有祠堂,中間祀‘天地國親師之神位’,左側祀‘東廚司命定福府君’,右側祀‘本音蔡氏門中歷代宗親’,貼鮮紅春聯。還見岳武穆、文天祥之門神。”由此,他認為,在“維西瀾滄江沿岸若干村落”,由于“漢傈雜居”,“故多數傈僳均能操漢語,而其生活習俗,也多受漢人影響。” 《維西調查報告》文本已無法查找,但根據《福貢設治區調查報告》《貢山設治區調查報告》的記錄來看,《維西調查報告》撰寫時間早于《福貢設治區調查報告》《貢山設治區調查報告》,而且在內容上比《福貢設治區調查報告》《貢山設治區調查報告》更為詳細。文稿體例則基本一致,主要有本區包括地域、本區住民情況、政治改革、交通建設、衛生設備、土地及屯墾、畜牧、森林和經濟作物、礦產、水利、文化教育、民生以及其他開發方案等內容。 《福貢設治區調查報告》《貢山設治區調查報告》也有一些關于維西的記載,比如“本境內現有交通情形……由福貢至維西,共有四路第一由上帕北行至龍馬鄉之挖咱轉東翻越碧羅雪山(怒山之脈)至南坪(蘭坪)屬之富川,渡瀾滄江后在翻越碧羅雪山(云嶺之脈)至維西縣城……由挖咱至富川一段未曾修過,異常難行……此路全長三百八十里,經六日可達”,“本區(貢山)遜清之際歸維西廳所屬之土司管轄”等等。 當然,就《張正東文集》的文本來看,三篇調查報告都有一些不夠完善的地方,特別是在地名上錯漏較多(如在談及福貢至維西的道路時,作者就把碧羅雪山和云嶺山脈混在一起了,富川到縣城,翻越的是“云嶺之脈”,而非碧羅雪山),但如果把時間放在七十多年前,當是瑕不掩瑜,后來者在閱讀時多加甄別就是了。 值得一提的是,在吳澤霖的同意和指導下,邊胞服務站還在寧蒗和維西的少數民族村寨開辦國民小學,協助籌辦了維西縣立中學(由張正東擔任縣立中學籌委會指導主任,并幫助聘任教學人員),參與編輯、出版了《維西周報》,參加《維西縣志稿》的編纂。1994年8月,維西一中建校50周年之際,張正東教授欣然題詞“發展民族教育,培養四有新人”(注明了其1960年前曾用名“征東”),并撰寫了一篇題為《我對維西一中同學們的幾點希望》的短文,在文中,他寫道:“我是在1945年抗日戰爭結束時離開維西縣的,到現在已經近半個世紀了,今后我不一定有機會來維西同大家見面,現特利用紀念校慶的刊物,同大家談談心,就在校學生的健康成長提出幾點希望,與我校各民族青年共勉。”不料,張先生一語成讖,1997年,他帶著“不一定有機會來維西同大家見面”的遺憾離開了人世。(圖片由維西縣文化遺產保護所提供) |

民國時期內地學者在維西的社會調查 (上)

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2017-05-12 09:04:57

上一篇:讀《消失的地平線》隨想

頻道精選

- 2024 年迪慶州新聞系列綜合高級職稱定向評審通過人員名單公示2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 張衛東到迪慶交通運輸集團公司開展調研2024-09-05

- 福彩代銷者:增強責任意識 倡導理性購彩2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪慶人,這場活動需要您的參與!2024-09-04

- 積極參與2024年“99公益日·助力迪慶見義勇為”宣傳募捐活動倡議書2024-09-04