|

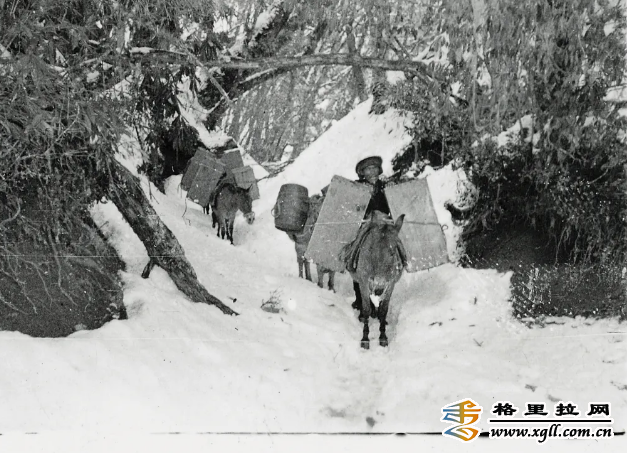

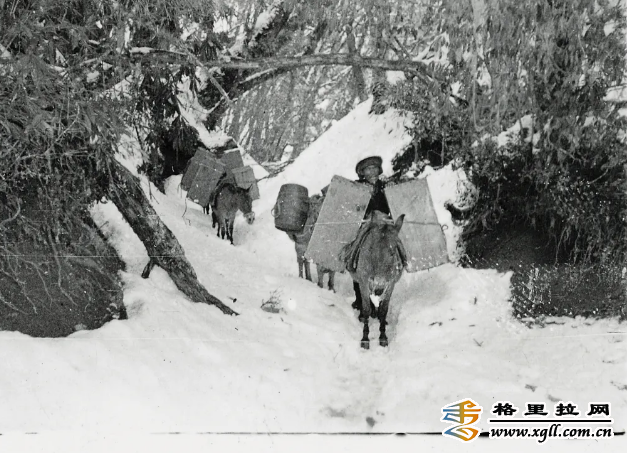

冒雪前行。

行走古道。

所謂馬幫,指的是由趕馬人和馱貨的騾馬組成的運輸隊伍。馬幫在地勢險峻、交通不便的地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、文化交流等方面發(fā)揮了重要的運輸作用。直到上世紀中下葉,馬幫仍是中國西南山地中重要的交通運輸隊伍。云南省電視臺的郝躍俊導演拍攝的紀錄片《最后的馬幫》記錄了上世紀末行走在高黎貢山的國家馬幫隊伍(由國家干部擔任馬鍋頭)運送國家?guī)头鑫镔Y進入獨龍江的故事。這支馬幫直到上世紀九十年代末還承擔著為獨龍江畔4100多名獨龍族人運輸生活物資的任務。 我的家鄉(xiāng)德欽縣地處滇川藏交接的崇山峻嶺間,歷史上是滇藏茶馬古道的樞紐之地,馬幫的故事到處流傳。當然,到我記事的年齡,跑內(nèi)地和拉薩的長途馬幫已經(jīng)被國道214線上的汽車所替代,可馬幫在當?shù)匾廊淮嬖冢袕柠}井馱著紅、白鹽巴來換糧食的,也有從卡瓦格博背后馱著各種山貨來德欽縣城交易的,還有各村集結來縣城買貨物的馬隊。

頭頂瓔珞、脖掛響鈴的馬隊在我童年的記憶中留下了深刻的印象。馬隊來時動靜很大,老遠就能聽到串串響鈴,孩子們便會循聲而去看熱鬧。

馬隊頭前帶路的是頭騾和二騾,它們可是趕馬人的臉面,頭騾二騾一定都是長得高大威猛、身體強健的,它們頭上戴著用牦牛毛染成大紅色的紅瓔珞,胸前掛著鈴閃(串響鈴,一般由五個或七個小鈴鐺組成,均勻分布在兩側),走起路來“升升商商”地響,不僅威風,而且熱鬧。頭騾前臉還要掛一塊“照妖鏡”,老遠就可以看見鏡光一閃一閃的,據(jù)說這個不僅“照妖”,還可以在窄路上告訴對方馬隊,早作避讓準備,還有就是在荒野可以嚇唬遠處的野獸,以免突遇而驚嚇馬隊。馬隊受驚了可不是小事,弄不好會傷了馬,也會弄得馱子凌亂,得費一番工夫來整理。馬隊的馬匹都戴著用鐵絲編成的“口罩”,這是避免馱馬一路偷食,影響行程。

從西藏鹽井來德欽縣城換糧的那些趕馬人,長發(fā)上系著紅纓,身著氆氌藏袍,腰配七寸銀制短刀,英姿颯爽。他們通常還有一個裝備,那就是裝在布袋里、斜挎在肩上的“兵永”(一種流傳在滇川藏交界地帶的藏族傳統(tǒng)樂器,類似二胡,是藏族弦子的伴奏樂器)。馬隊在村子里卸下馬馱子,各位趕馬人就忙開了,各自背著一袋產(chǎn)自鹽井的鹽,走到各家各戶換取青稞、小麥、包谷。這時,各家主婦就會拿出一個大而扁平的“永旺”(平簸箕),中間放上用來計量的“只”(斗),那些趕馬人在她往斗里倒糧食之后,擼起袖子用手肘往斗口瀟灑地一揮,糧食正好與斗口齊平,而往斗里倒鹽時,他就會將鹽倒得猶如小山一般,顯示自己的豪爽。趕馬人完成交易后,絕對不會忘了向換糧的女子發(fā)出邀請,晚上到村口的空地上跳弦子。夜幕降臨,趕馬人早在扎營歇腳的村口燒起了熊熊大火,等著村里的女子們前來,而村里的女子們也少不了妝扮一下,邀三約五,嘻嘻哈哈地飄到村頭的空地上。這一夜,悠揚的弦子聲會響徹峽谷。

以鹽換糧的鹽井馬幫主要活動在長約100多公里的瀾滄江兩岸的峽谷。有句流行在瀾滄江兩岸的俚語:“舊識的面孔,佳達的鹽”(佳達是產(chǎn)鹽的地名),意為不變化的人和事。最令人敬佩的是早年那些具有傳奇色彩的從內(nèi)地馱著茶葉到拉薩的長途馬幫。他們?yōu)榱松嫞晃菲D辛,冒著生命危險,常年穿行于滇藏的崇山峻嶺間,走出了一條茶馬古道、一條人文精神的超越之路。行走茶馬古道的趕馬人不僅要面對惡劣的自然環(huán)境,還要隨時提防那些攔路搶劫的土匪。他們中固然有發(fā)家致富的,但更多的干了一輩子卻一無所獲,還常常因為終年行走在惡劣的自然環(huán)境而落下一身疾病,甚至客死異鄉(xiāng)。

如今已過世的德欽縣云嶺鄉(xiāng)紅坡村的初登老人曾是常年行走于茶馬古道上的“臘都”(趕馬人,也稱馬腳子)。他在二十幾歲的時候,為了償還土司和寺院的貸款,充當了寺院馬幫的“臘都”,一直到上世紀五十年代末,從麗江到印度噶倫堡來回穿越了十三趟。馬幫從麗江到拉薩路程為三個月,再到印度兩個多月,往返一趟就是一年。

初登老人對當年的經(jīng)歷并沒有因為時間的流失而淡忘,反而如數(shù)家珍。他說,曾在舒拉山上,遭遇過騾馬因誤食毒草而驚慌失措;在邦達草原被烈日曬暈倒;在洛隆的夏貢拉山夜牧時差點被凍死(這座山因為寸草不生,柴薪要去很遠的地方拾取,而且騾馬經(jīng)常被狼熊襲擊傷亡);在農(nóng)貢拉山,因摔倒而往返三次挑水(這是茶馬古道上最艱難的一個營地,因為山上沒有水源,而營地又在接近山頂?shù)牡胤剑D都們要用飲馬水缸從山腳的河邊取水,扛在肩上一直爬到營地,距離約8公里);在印度,被暑熱折磨。

為了保障馬匹的體力、完成行程計劃以及宿營的安全,馬幫一般都有固定的宿營地。如馬幫在溜筒江渡溜過瀾滄江后,一定要趕到梅里石宿營。如果一大早不從梅里石出發(fā),當晚就到達不了說拉東坡的宿營點,而不到這個宿營點,第二天翻越說拉埡口就有問題。所以,歷史上這個山腳的村子梅里石較為富有,因為梅里石人看準附近沒有可供放馬的草場,因第二天馬隊要爬的山路很長,馬匹不喂夜草的話就會體力不支而影響行程。于是,他們乘機囤積草料,賣給馬幫來賺錢。

有一次在帕里的一個宿營地,初登他們的馬隊和理塘來的馬隊相遇,為了爭搶宿營地而大打出手。年輕的初登對上了一個人高馬大的漢子,雖然看到對方身高體大,不免心虛,可也不容多想,他揮拳就往對方打去,無奈他的拳頭還沒碰到對方身上,初登的腮巴上就挨了重重的一拳,被打倒在地上。

“那天晚上,滿天星星閃現(xiàn),我伸手往旁邊一摸,摸到一塊石頭,抓起就往對方摔去,擊中對方胸部。”初登說,“這塊石頭沒能解決這場戰(zhàn)斗,盡管最終把宿營地保住了,可我被打斷了三根肋骨,中了一刀,差點喪命。”

由于各種原因,許多和初登同甘共苦的伙伴永遠留在了漫漫路程中。也由于長年在外趕馬不能回家,初登的老婆聽信謠言而改嫁,致使他最后出家為僧,終身獨居。這些茶馬古道上臘都們的經(jīng)歷和故事,聽起來都是一個個傳奇。

一首流傳在德欽的弦子歌詞唱出了當年茶馬古道趕馬人一路的風塵和艱辛以及豪情:

北雅礱江畔好溫潤,

跣足踏行心情多愉悅;

西擦瓦絨善釀葡萄酒,

不用酒曲也能成佳釀;

前方的路途如白綢(哈達)鋪展,

年輕的人啊,前行如拾白綢;

若“夏貢拉”未被雪封阻,

“農(nóng)貢拉”便是最好的跑馬場;

天上的白云賽過白海螺,

世間的美景看過又看了。

——《飛翔的雪山——德欽藏族弦子歌詞集》

古道途中當然有氣候溫潤,可以跣足踏行的地方,可也絕少不了像夏貢拉、農(nóng)工拉這樣高聳入云,隨時會遇到暴風雪的大雪山,趕馬人在唱到這些也許會丟失生命的絕地時,卻表現(xiàn)出了一種豪情:若未被雪封阻便是最好的跑馬場。

茶馬古道是世界上地勢最高、地理形態(tài)最為復雜的商業(yè)要道,可趕馬人卻將此說成“如白綢鋪展”,年輕人“前行如拾白綢”,歌雖如此,但一路坎坷艱辛自不必說,這世間的美景看過又看,除了自豪,也許還帶點無奈,帶點悲情。

如今,滇藏的交通狀況發(fā)生了翻天覆地的變化,交通網(wǎng)絡縱橫交錯,小到只有兩三戶人家的自然村也通了公路,以馬為交通工具、以人趕馬為交通方式的時代一去不復返了,交易的貨物當然也從馬匹、茶葉等較為單一的商品發(fā)展到今天已是琳瑯滿目、應有盡有。而這些都是遵循和承襲了當年茶馬古道的文脈和路線,并在此基礎上發(fā)展起來的。

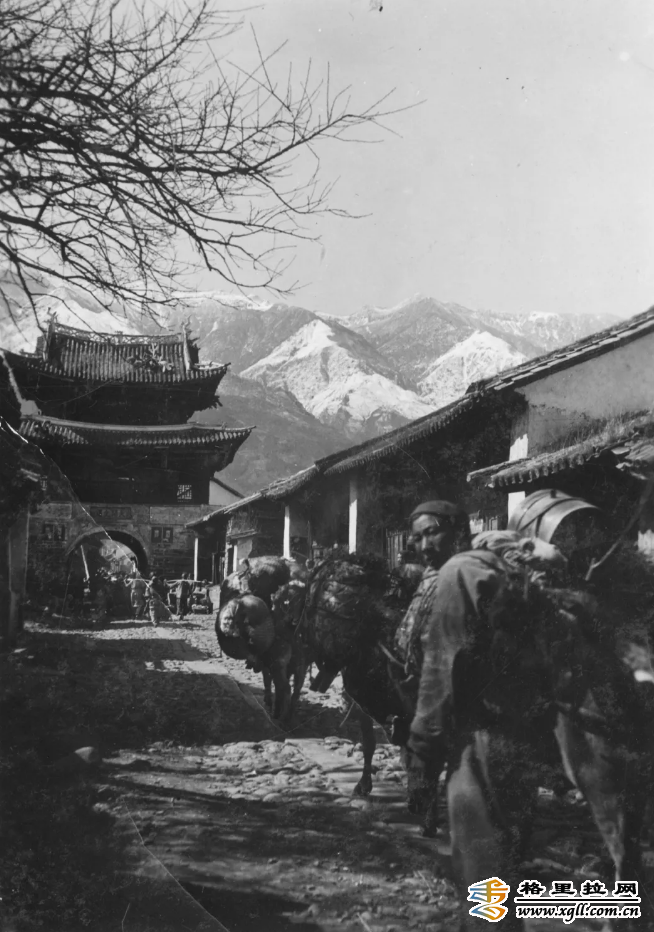

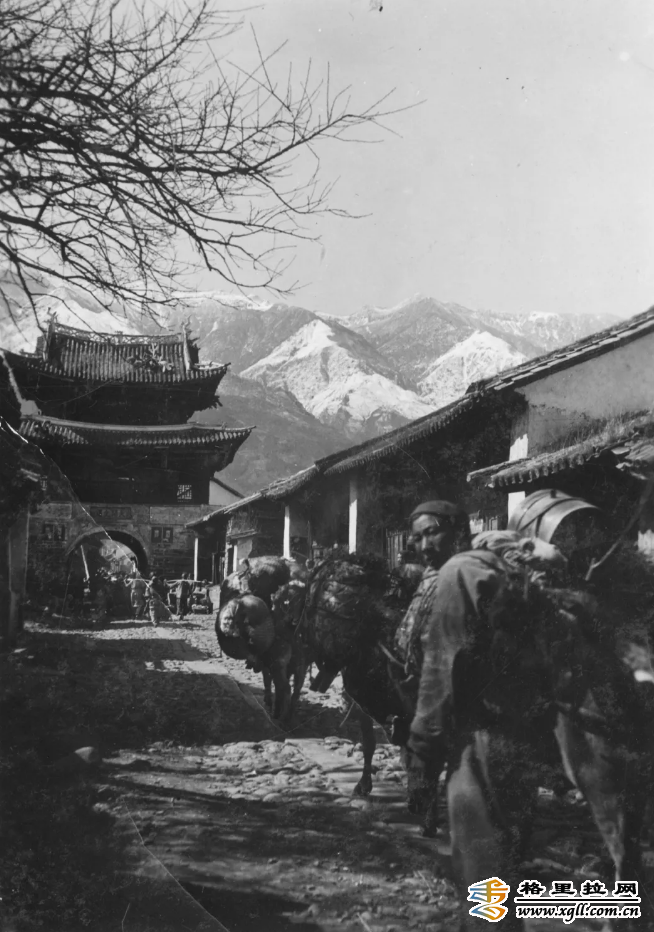

馬幫進入集鎮(zhèn)。

渡船過江。

|