|

——記在抗震救災一線的迪慶日報女記者 ●余嬉蓮 格桑梅朵是一種生長在高原上的花朵,看上去弱不禁風,可風愈狂,它身愈挺;雨愈打,它葉愈翠;太陽愈曝曬,它開得愈燦爛。——題記 8月28日、31日,高原的陽光被厚厚的烏云遮住。迪慶州德欽縣、香格里拉縣與四川省得榮縣交界地區先后發生5.1級和5.9級地震。作為前往災區一線的“無冕之王”,迪慶日報女記者們放下了為人妻、為母親、為人女兒的柔情,義無反顧地走進那片被天災摧殘的土地。 面對震后的斷壁殘垣,面對身心受到摧殘的同胞,她們流著淚拿起手中的相機記錄下一個個真實的鏡頭;在亂石紛飛間她們和所有武警消防官兵們并肩作戰;在余震不斷、燈光昏暗的救災帳篷里寫稿。她們飽含對家鄉人民的深厚感情,秉承不畏艱險、堅守一線的職業精神,以強烈的社會責任感為迪慶實現中國夢傳遞正能量。她們身體力行,用迪慶女記者的擔當和責任,對黨和人民的喉舌作出了最真實、最貼切、最有分量的詮釋。

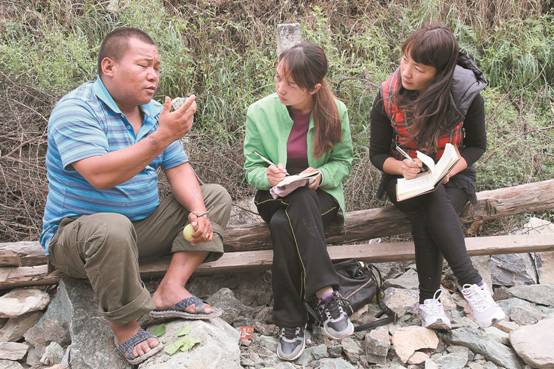

? 和金蓮、李曉翠在尼西鄉幸福村形朵村民小組臨時安置點采訪形朵村民小組副組長玉點。 三進災區的和站長 9月19日19:20分,離“8·28”地震已有22天,和站長(同事們對香格里拉縣記者站站長和金蓮的昵稱)打來電話,給我講起了災區人民過中秋的場景,她說:“今晚的天氣有些涼,但是大家的心卻很溫暖,大人、小孩都有月餅吃。”談話間沒有絲毫對身處災區的畏懼,沒有對遠離家人和孩子的牽掛,言語間滿滿的都是災區群眾的生活、起居情況······ 想起她柔弱的身影,我的心有點疼,這是她第三次進災區了!沒有豪言壯語,只有默默的行動,做好地震一線最真實的報道就是她對記者這份職業最好的詮釋。“8·28”地震后,她和一位男記者第一時間前往災區采訪,“8·31”地震當天她就在現場。遠在香格里拉縣城的我們,不時會為幾次突如其來的震動而心有余悸,而她,為了獲得第一手的新聞,徒步艱難地行在受災最嚴重的尼西鄉幸福村上橋頭村民小組,冒著生命危險深入巴拉格宗景區。她拿起相機,拿起采訪本,第一時間記錄下災區人民的情況、黨委政府所做的一切。 這是在和站長的QQ空間里讀到的一段話——“白巖松關于新聞信仰就寫道:是否有真正優秀的人才還愿意把自己的理想在這里安放;再比如,不管經歷日復一日怎樣的痛苦,仍然隔一段時間,就會在社會的進步中,感受到一點小小的成就感。新聞事業的前行,同樣需要信仰。用這段話勉勵自己也勉勵我親愛的媒體朋友們。”網友紛紛引用一句網絡熱語“我和小伙伴都驚呆了!”但我沒有,因為我知道,這就是她,這就是生活在我身邊真實的和站長對待記者這個職業最樸素最擲地有聲的表達。 |

高原上的格桑梅朵

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2013-09-29 14:45:10

上一篇:黃金周香格里拉縣公路運力十足

頻道精選

- 2024 年迪慶州新聞系列綜合高級職稱定向評審通過人員名單公示2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 張衛東到迪慶交通運輸集團公司開展調研2024-09-05

- 福彩代銷者:增強責任意識 倡導理性購彩2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪慶人,這場活動需要您的參與!2024-09-04

- 積極參與2024年“99公益日·助力迪慶見義勇為”宣傳募捐活動倡議書2024-09-04