|

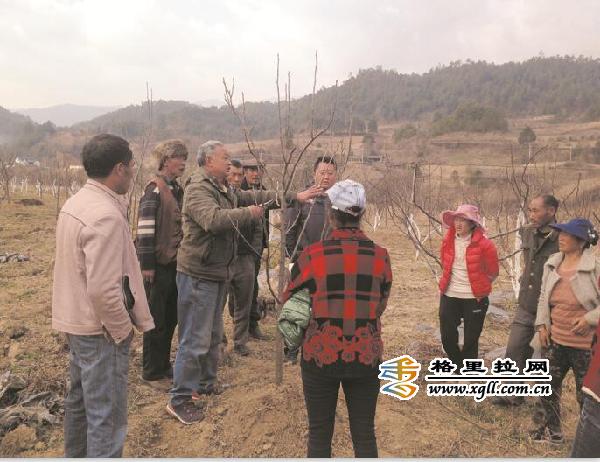

張學軍到拖枝村馬廠村與彝族蜂農親切交談,了解生產情況。  為群眾發放收購水果款。  聘請林業技術員到水果基地現場為農民開展技術服務。 “我是遭遇過挫折的,財校畢業后沒能如父母所愿端上‘鐵飯碗’,進入一家瀕臨破產的國有企業當工人。但我也是幸運的,趕上了改革開放新時代,乘著改革開放的東風,才有了今天的碧羅雪山公司。”這是迪慶州優秀企業家、維西縣優秀共產黨員、中國改革功勛人物張學軍常掛在嘴邊的一段話。 誠如斯言,張學軍的命運跟維西縣碧羅雪山公司的命運緊緊連在一起,他領軍碧羅雪山公司從瀕臨破產的國有企業發展成為國家級扶貧龍頭企業、云南省高新技術企業、農業產業化經營省級重點龍頭企業、云南省成長型中小企業、州級農業產業化重點龍頭企業、迪慶州質量責任落實主體單位、科技型農產品深加工企業、科技型中小企業,改革是張學軍成功的根本所在。 改革中新生 張學軍出生在維西縣康普鄉一個貧困的農民家庭,中專畢業后,張學軍被分配到維西縣綜合加工廠工作。維西縣綜合加工廠是一家國有企業,在計劃經濟條件下,這家企業以生產白酒、豆腐、醬油等產品為主,生產什么、怎么生產全由政府說了算,其產品就像皇帝的女兒不愁嫁。但好景不長,上世紀90年代末,民營經濟如雨后春筍般蓬勃發展,白酒、豆腐等市場悉數被民營企業和個體戶分割,體制僵化的綜合貿易公司舉步維艱,到2005年,綜合加工廠負債達到97.3萬元,資不抵債,面臨倒閉。張學軍與同事們也失業了。沒有了工作,但飯不能不吃;沒有了工資,但生活仍要繼續。“不等不靠,幸福生活靠自己創造。”這是張學軍的座右銘。在那種艱難的時刻,張學軍不畏困難,四處打零工度日,雖然收入少,生活得十分艱辛,但他無時無刻不在思考怎樣走出當前的困境。 “當時,我們的心里挺難過的,干了20多年的工作,一下子就下崗了,一家人的日子沒著落了,養老保險金、醫療保險金和失業保險金交不起不說,妻兒老小的溫飽都保障不了。”在加工廠工作20多年的老張說。像老張一樣,加工廠的17名老員工都經歷了這樣的窘境。一時間員工們個個怨聲載道,紛紛上訪。 企業何處去?職工何處去?上級關心、職工關注! 一架陳舊的馬車能駛上市場經濟的“高速路”嗎?固步自封只能是死路一條,改革才有出路,創新才有希望。就在加工廠即將倒閉的時候,維西縣委、縣政府組織由經貿委、發改委等部門組成的工作組進駐廠里推進改革。一場與市場經濟體制相適應的現代企業制度改革拉開了帷幕。 張學軍不畏艱難、有膽識、有魄力的工作勁頭職工看在眼里,組織記在心上,組織把企業改革的重任交給張學軍,職工也民主推舉張學軍擔任董事長、總經理。雖然張學軍有膽識、有魄力,但能否掌舵綜合加工廠這條舊船走上正軌,大家都心存疑慮,然而,這種疑慮很快就被打破了。 “上任之初,困難重重,賬上沒有一分錢,職工工資無著落,我心里十分焦急。在萬般無奈之下,我只好向銀行借了8萬元給職工發工資。我心里想,不闖出一條新路,我們就永遠走不出困境。”張學軍回憶起企業改革初期的情景說道。 有了職工的擁護,張學軍和職工一起研究查擺綜合加工廠的積弊:思想不能與時俱進,觀念陳舊;吃大鍋飯,管理機制體制落伍,因循守舊;產品技術含量低,無商標、無品牌、無許可,生產成本高,缺乏競爭力。找到了問題,剩下的就是找準解決問題的途徑和方法。張學軍把改革企業管理體制機制作為突破口,把維西縣綜合加工廠轉身為維西縣綜合貿易公司,制定了改革方案,全面推行現代企業制度改革。通過改革,綜合貿易公司建立了股份制,拓寬融資渠道,調動職工積極性,職工當家做主人。 “我們是公司的股東,公司的利益與我們緊緊連在一起。”公司職工、股東和根說,“過去,我們干多干少一個樣,干與不干一個樣,根本不關心企業的發展,只重視自己在崗位上的工資,如今,我們想公司所想,急公司所急,多為公司做貢獻就是多為自己做貢獻。” 企業改革與職工利益息息相關,與時俱進的改革迸發出職工極大的工作熱情。通過建立現代企業制度,17名職工人人是股東,綜合貿易公司是他們的利益共同體,大家都關心企業的改革和發展。公司成立了董事會、監事會,建立了職工代表大會制度,實施民主決策、科學的決策機制和監督制度,企業的決策不再由個人說了算,而是嚴格按照《公司章程》科學運作,民主決策、科學決策使公司起死回生。 張學軍以新體制新機制為推動力,在盤活國有資產上下功夫。公司把原先用來加工豆腐等產品的場地改造為農貿市場,資產潛力得到充分挖掘,開辟出新的就業崗位,職工有了做活的崗位,養家糊口的生活來源,公司也因此走出了困境,綜合貿易公司因此打了第一個漂亮的翻身仗。 跟著張學軍一路走來的副經理李玉堂深有感觸地說:“張學軍的奮斗歷程就是維西縣綜合貿易股份合作有限責任公司(前身為維西縣綜合加工廠)從瀕臨破產到蓬勃發展的一段歷史,他的足跡生動再現了維西縣國企改革發展的歷程。” 創新中成長 在一些人眼里,維西是一個看山愁,看水難,賣泥巴也貼錢的地方。然而,張學軍卻不這么認為。他說:“維西地處世界自然遺產‘三江并流’腹地,境內良好的生態環境是發展綠色經濟得天獨厚的條件。”從2007年開始,張學軍把目光聚焦在開發生物資源和發展綠色經濟上。綜合貿易公司組建了子公司碧羅雪山綠色資源開發有限責任公司,籌措180多萬元資金建設了綠色食品加工廠,完成新廠房建設,安裝了生產線,開啟了公司改革發展新紀元。“找準產業定位是企業興衰成敗的關鍵,科技進步是動力。”張學軍說,“我們集思廣益對企業的發展做出科學定位,與維西縣產業政策相適應,利用豐富的生物資源打造拳頭產品,依靠科技進步,創造馳名品牌,把企業做強做大。” 依靠科技進步,開發名特優產品是公司的戰略取向。公司在創新中成長,又打贏了第二個翻身仗!近3年來,公司投入210萬元資金開發原生態有機食品,打造出馳名品牌,占領有機食品制高點,不斷提升企業核心競爭力。 (下轉二版) |

馳騁在市場經濟的高速路上——記迪慶州優秀企業家、中國改革功勛人物張學軍

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2018-04-10 10:44:05

頻道精選

- 2024 年迪慶州新聞系列綜合高級職稱定向評審通過人員名單公示2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 張衛東到迪慶交通運輸集團公司開展調研2024-09-05

- 福彩代銷者:增強責任意識 倡導理性購彩2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪慶人,這場活動需要您的參與!2024-09-04

- 積極參與2024年“99公益日·助力迪慶見義勇為”宣傳募捐活動倡議書2024-09-04