“一寸山河一寸血,一抔熱土一抔魂。”5月26日下午,身著民族服裝的和曉燕像往常一樣給游人講解迪慶的紅軍革命歷史,3000多字的解說詞天天說,有時講解任務多的時候,一天說上幾遍,但她還是難以抑制心中的激動。 2007年8月,迪慶紅軍長征博物館面向全州事業單位公開選調講解員,和曉燕以面試第一名的成績從香格里拉市第三中學調入迪慶紅軍長征博物館,正式成為一名講解員。她的第一次講解是在2007年的8月20日,這天是博物館正式開館的日子,邀請的客人有中央領導、西南五省省長、紅二、六軍團的后人等等,如今,她在講解員的崗位上已經堅守了11年。11年間,她參與了上千場解說,接待客人上萬人次,從未出過差錯。 講解員的工作看似平凡簡單,實則作用不小。他們每天述說的紅色故事往往是參訪者對當地紅色文化認識的開始。他們通過飽含溫度的聲音,拉近已經遠去的歷史與現代人的距離,將紅色的革命種子播撒在參訪者的心中。 2007年8月20日,由肖克將軍題寫館名,藏區高原首座以紅軍長征歷史為題材的國防教育基地——迪慶紅軍長征博物館正式建成并對外開放。該博物館由賀龍紀念堂改建而成,占地2400平方米,外觀為藏式民居風格,分7個展廳,館內陳列內容以紅二、六軍團長征為主線,采取實物展覽、文字圖片介紹、光電互動等方式重現了1936年4、5月間中國工農紅軍長征途經迪慶時的感人場景及數十年來雪域高原發生的巨大變化。賀龍元帥的女兒賀曉明等74位紅軍后人出席了開館儀式。解放軍總后勤部原政委李真將軍的女兒,把將軍生前親筆題寫的“發揚紅軍光榮傳統”字幅交給博物館收藏。紅軍后人們還把簽有1100多名老紅軍及后人名字的紅旗贈給博物館。 迪慶州紅軍長征博物館從2007年8月20日開館以來,中央政治局常委、全國人大常委會委員、云南省委書記、省長、省委常委等中央和省級領導曾先后親臨迪慶州紅軍長征博物館參觀考察。接待中央電視臺、天津電視臺等新聞媒體,接待西藏昌都地區、四川省甘孜州、青海省玉樹州等友鄰地區考察團以及國內外游客、駐軍部隊上萬人次,迪慶群眾6萬多人次。迪慶州紅軍長征博物館被省委、省政府授予“云南省愛國主義教育基地”、“國防教育基地”。 借助迪慶州紅軍長征博物館這個國防教育基地,充分挖掘國防教育資源,發展紅色旅游,形成了一定的規模,取得了良好的經濟效益和社會效益。在各方關注下,香格里拉紅色旅游資源不斷得到開發,各項基礎設施建設不僅提升了景觀的品位,也提高了景區的接待能力,紅色旅游的參與性、可視性、教育性正在一步步增強。 “我是迪慶人,在博物館里鐫刻著名字的烈士是跟我爺爺、父親一輩的人,就是自己的親人。所以每次說到動情處都會難過。”和曉燕說。 1936年4月,紅二、六軍團18000多人馬在賀龍、任弼時、關向應、肖克、王震率領下,于25日至28日兵分兩路由麗江、鶴慶先后進抵麗江境內石鼓至巨甸75公里長的金沙江沿岸。紅二、六軍團渡過金沙江后,在中甸的吾竹、士旺、格蘭一帶做短期休整、籌糧,調查研究,了解藏區情況并在紅軍中進行民族政策教育。從4月27日凌晨至5月3日的7天時間里,紅二、六軍團18000余名官兵全部翻過長征途中的第一座大雪山香格里拉雅哈雪山,進入云南藏區。4月29日,二軍團前衛4師進駐香格里拉縣城,5師、6師和軍團直抵達小中甸,5月1日到達香格里拉縣城及附近。5月3日,六軍團直和16、17師到達距香格里拉縣城50里地的南壩(打拉)一帶。5月5日、9日,紅二、六軍團先后離開香格里拉縣城,繼續長征。5月13日,全部離開云南省香格里拉縣境進入四川境內。 紅二、六軍團過香格里拉,譜寫了一曲漢藏團結、軍民團結、親如一家的頌歌,給后人留下了一筆寶貴的精神財富,對國家統一、民族團結產生了深遠影響。 歷史對于人們并不只是一種記憶。千百年來, 人們一代代地牢記著歷史, 重溫著歷史, 在本質上就是希望找到自身發展的新的凝聚力, 找到奔赴未來的勇氣、經驗和力量。大家在迪慶州紅軍長征博物館了解紅軍故事,瞻仰烈士的雕像, 尋訪紅軍的足跡, 也是在汲取更多的精神力量,激起自己向困難做斗爭的勇氣。 雖說是土生土長的迪慶人,但是和曉燕回憶,進入博物館工作前,自己對紅軍的革命歷史只是一知半解。當上講解員后,隨著不斷學習研究,每一次講解她對那段革命歷史的感觸就更深一點,她覺得自己越來越離不開這個地方了。 這段經歷促使著和曉燕不斷思考和探索如何以博物館為紐帶更好地宣傳紅色文化,傳承紅色基因。“這么多革命歷史、這么多犧牲奉獻,需要讓世人知道,尤其是讓青少年知道。現在很多青少年是通過網絡、影視劇等途徑了解革命歷史,其中很多內容是不正確的、有誤導性的。時間長了,他們很可能會忘記我們的根是什么,我們的魂是什么,我們為什么要堅守這份紅色歷史,堅守這種精神的信仰的原因。” 坐落在獨克宗古城月光廣場的迪慶州紅軍長征博物館,分為序廳、雪山草地的銘記、爬雪山、過草地互動景觀,紅旗卷起農奴戟、今日長征路、迪慶高原新面貌等展廳。展廳里有序陳列著當年紅軍進迪慶時使用過的船只、槍炮、標語、文件書籍以及馬燈、藥箱、糧袋、水壺等生活用品,還用大量的圖片介紹了長征中鮮為人知的故事。 一圈講解下來,快則一個半小時,多則兩個小時,而接待最高峰的時候,一個講解員一天要連講7場。“說到最后,嗓子都啞了,但是任務還得進行下去。”和曉燕說。 和曉燕熱愛自己的工作:“能講解紅軍的革命歷史,我很驕傲,要不是做了講解員我還不知道這么多歷史。紅軍長征博物館代表的是一種革命的歷史和情懷,博物館的講解員把每一次講解都視為一次體驗神圣的過程,把每一次講解都視為弘揚紅軍長征精神的過程!” 常年以來,和曉燕同其他講解員一起不斷地學習歷史、研究歷史,還一起鉆研起與革命有關的知識。根據不同觀眾的需要,把握不同的定位,在講解內容、表達語氣上做適當的調整,做到因群而異,因人施講,有情有趣。 “八月桂花遍地開,鮮紅的旗幟豎啊豎起來,張燈又結彩呀,張燈又結彩呀……” “六一”期間,一群10歲左右的孩子們來參觀紅軍博物館時,和曉燕一邊教孩子們唱《八月桂花遍地開》,一邊跟孩子們進行互動,讓參訪者更好地接受講解內容。年紀小的孩子們玩性重,和曉燕說,他們會用“定點講解”的方式,選一個固定的場所或主題與孩子們互動講解。而對于接受能力更好一點的青少年和成年人,就可能更側重于發掘能引起大家共鳴的故事。 “迪慶州紅軍長征博物館這個愛國教育基地,國防教育基地,展覽紅二、六軍團長征的故事,宣傳長征精神,長征是中國革命史上一座巍巍的豐碑,銘刻著黨和紅軍用理想和信念、意志和力量、生命和鮮血鑄就的豐功偉績,凝結著我們黨和人民軍隊建設發展極其豐富的寶貴經驗,值得我們倍加珍視、世代傳承。”和曉燕和同事想得更多的則是如何“活化”文物,他們采取實物展覽、文字圖片介紹、光電互動等各種方式宣傳紅色文化,傳承紅色基因。她與同事策劃、開展了“龔曲此里祭掃活動”;進少年軍校“講紅色故事活動”; “我與博物館活動”;與迪慶日報合作,組織了“我與博物館”征文活動。迪慶日報副刊多次專版刊登《紅軍長征過香格里拉》《我與紅軍長征博物館》等數十余篇優秀學生作文和反映紅軍過中甸的回憶文章,提高了紅博的知名度和影響力。(永基卓瑪) |

一位紅博講解員的擔當與微笑

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2018-06-27 09:51:39

頻道精選

- 2024 年迪慶州新聞系列綜合高級職稱定向評審通過人員名單公示2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

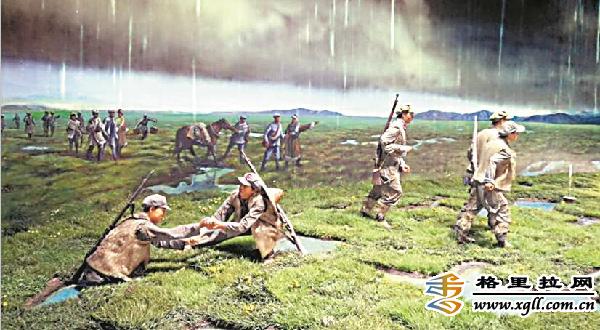

- 張衛東到迪慶交通運輸集團公司開展調研2024-09-05

- 福彩代銷者:增強責任意識 倡導理性購彩2024-09-04

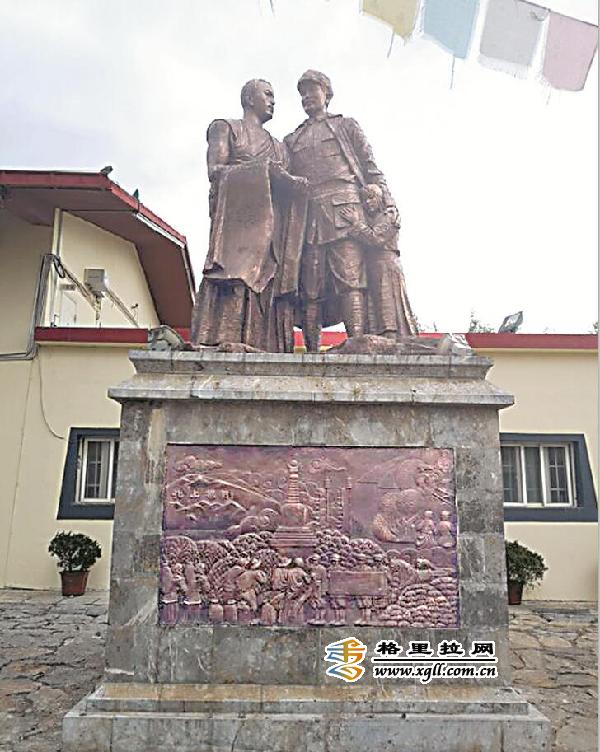

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪慶人,這場活動需要您的參與!2024-09-04

- 積極參與2024年“99公益日·助力迪慶見義勇為”宣傳募捐活動倡議書2024-09-04