|

2月26日 脫貧攻堅精神 其中 第23版為迪慶專版

迪慶

千年追尋,圓夢今朝。迪慶,海拔高,環境艱苦,2015年時貧困發生率達24.95%。全州干部群眾堅持共同團結奮斗、共同繁榮發展,2020年告別了千百年來困擾各族群眾的絕對貧困問題。

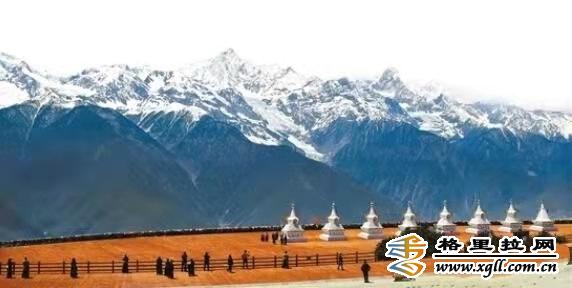

巍峨壯麗的梅里雪山 脫貧攻堅工作開展以來,迪慶藏族自治州團結帶領各族群眾,感恩奮進、盡銳出戰,以脫貧攻堅統攬穩定、發展、生態和邊疆穩固四件大事,奮力開啟建設團結富裕文明和諧美麗平安新迪慶的新征程。 圍繞加強扶貧同扶志扶智相結合,迪慶州在政策引導、教育培訓、表彰激勵、文化扶貧等方面采取一系列措施,讓脫貧攻堅更有利于促進民族團結,長治久安。 德欽縣奔子欄鎮玉杰村的思那拉姆家被識別為建檔立卡貧困戶。2016年,全村推廣種植當歸、附子、藜麥等。思那拉姆積極響應,種植了1畝當歸、2畝附子和2畝藜麥。思那拉姆靠勤勞的雙手和越來越有知識的頭腦,掌握了種植藥材和藜麥的科技知識。年底,她家當歸創收1000元、附子創收4503元、藜麥創收9900元,成為全村種植收益率最高的貧困戶。2016年底,思那拉姆家實現了“兩不愁三保障”,達到了貧困戶退出的六條標準。 迪慶州努力夯實維護穩定的物質基礎,大力實施產業扶貧,貧困戶均有1至2項增收產業,貧困群眾人均純收入從2014年的1862元增加到2020年的14781元。5年來,全州農村勞動力轉移就業11.4萬人次,人民群眾致富有門路、收入有保障。 迪慶州借助脫貧攻堅主戰場,借力長期駐扎的工作隊員力量,緊緊圍繞“凝聚人心”這一重要原則,深入開展“自強、誠信、感恩”主題實踐活動和“擁護核心·心向北京”主題教育活動,以“新時代感恩宣傳行動”“四美創建”等重點工作為抓手,以脫貧攻堅為切入點,深入開展感恩宣講教育。州、縣(市)、鄉(鎮)組織民族語言宣講團全覆蓋進行宣講,2018年以來,進村入戶宣講6500多場次,引導貧困群眾樹立主體意識,激發改變貧困面貌的干勁和決心。 路通百業興,道順民心暢。迪慶州認真貫徹黨中央和省委、省政府的決策部署,堅持補短板、惠民生,推動脫貧攻堅更具維護穩定、促進團結、改善民生、凝聚人心、增強自我發展能力。5年來,迪慶州公路總里程增加了35.4%,實現縣縣通二級路、鄉鄉通柏油路、通村公路全部硬化,鐵路、高速公路即將投入運營,迪慶即將成為全國十個藏族自治州首個通動車的州。 全州所有行政村(社區)和自然村安全飲水、動力電和4G網絡實現全覆蓋,移動網絡和快遞服務成為農村生活基本方式。打好民生事業攻堅戰,建成并開辦普惠性幼兒園139所,實現“一縣一示范、一鄉一公辦、一村一幼”學前教育發展目標,在全省率先開展14年免費教育,“直過民族”“推普”實現全覆蓋,為阻斷貧困代際傳遞打下堅實基礎。打好產業發展攻堅戰。以打造成世界著名旅游目的地為目標,優化升級旅游文化產業;以打造世界一流“綠色食品牌”為目標,做大做強高原特色現代農業;以建設綠色能源重要基地為目標,推進綠色能源產業建設。建設了梅里雪山攝影小鎮、香格里拉月光城、維西高原冰酒小鎮等一批特色小鎮,打響了“黑牦牛”青稞啤酒、帕巴拉冰酒、香格里拉系列紅酒等一批特色農業品牌。5年來,全州GDP年均增長9.5%;規模以上工業增加值年均增長16.4%,增速位列全國十個藏族自治州和全省各州市前列。 立足生態敏感區的州情,迪慶堅持脫貧攻堅與生態保護雙推進,走出了一條持續脫貧和美麗家園同頻共振的成功路子,累計開發生態護林員崗位16729個,覆蓋建檔立卡貧困人口65128人,年戶均增收8000元以上,貧困群眾端上“生態碗”,吃上“綠色飯”,實現了山上就業、家門口脫貧。 從金沙江畔到瀾滄江邊,迪慶高原上的香格里拉市五境鄉澤通村流動著一支特殊的隊伍——“感恩連”,成員是黨員、貧困戶、基層干部群眾、農村產業帶頭人。和志方是一名老黨員,加入“感恩連”后,每次“三會一課”他都認真記錄,整理的政策和黨務知識寫滿了兩本筆記本。和志方用藏語和通俗易懂的語言為群眾講解黨的政策、為農村黨員上黨課。 迪慶州深入貫徹中央第七次西藏工作座談會和省委第三次涉藏工作會議精神,深刻把握“治邊”與“穩定”的內在邏輯,把脫貧攻堅作為提升邊疆民族地區治理能力、促進邊疆鞏固的重要抓手。尤其是把脫貧攻堅作為培養干部的主戰場,累計選派工作隊長514名、下派駐村工作隊員4363名,從脫貧攻堅一線選拔干部408名,為妥善應對涉藏地區更大風險挑戰和推進新時代新迪慶建設奠定了堅實的干部基礎。 迪慶州建立了第一議題、第一陣地、第一課堂、第一自覺、第一維穩“五個第一”機制,始終堅持“黨政一把手負總責、五級書記抓扶貧”,層層壓實責任、層層推動工作落實。堅持將“依法治藏、長期建藏、富民興藏、凝聚人心、夯實基礎”的工作原則具體化、日常化,為推動鄉村振興等各項重點工作提供了可借鑒、可復制、可推廣的工作經驗。 “脫貧只是第一步,更好的日子還在后頭。”摘帽不是終點,而是新生活、新奮斗的起點。迪慶州正在舉全州之力加快發展鄉村產業,加強農村生態文明建設,深化農村改革,推動城鄉融合發展見實效,繪就鄉村振興的壯美畫卷。

能到上海這樣繁華的大都市打工賺錢,是香格里拉群眾過去不敢想的事。自從上海市閔行區與香格里拉市開展對結幫扶工作后,香格里拉市的一批批建檔立卡貧困戶和州民族中等專業學校畢業的學生,在政府的幫助下,實現了到上海打工賺錢的愿望,也實現了 “一人就業,全家脫貧”的短期目標和“三年培養,返鄉創業”的中長期目標。 一個小小的家政清潔包,19件重新設計過的家政工具,是羅艷的工作標配。從技校畢業的羅艷在香格里拉精準扶貧勞動力轉移就業政策的幫扶下,通過滬滇勞務協作“云嫂入滬”項目,頭一回離開了香格里拉,成為上海互聯網家政服務平臺的一名員工。 最初的一個月,羅艷特別想家,極度不適應,還好有師傅帶著她,白天邊學邊做,晚上在宿舍學習平臺上的專業技能。剛進入上海時,包吃住,除去“四金”,羅艷的月收入有4200元至5000元。如今,在她的努力下,月收入提升到了6000元,不但賺到了錢,還學到了家政服務的標準化建設以及門店的運營管理方式。談到今后打算,她希望以后能在悅管家有一個屬于自己的門店,如果條件成熟,她想和同伴一起回鄉創業,創建屬于自己的家政公司。 頭一回走出大山的羅艷,已經成為家里的“頂梁柱”,也成了香格里拉市“一人就業,全家脫貧”的實踐者。香格里拉市高度重視精準扶貧勞動力轉移就業和滬滇勞務協作工作,把這項工作作為提升群眾收入、轉變就業觀念、培養本地創業種子人才的重要抓手,與合作企業共同探索“廣泛動員、精準對接、按需培訓、職業培養、回鄉圓夢”的就業扶貧新模式,用一系列的政策扶持,鼓勵香格里拉群眾走出去,學習香格里拉城市發展緊缺的職業技能,學有所成后再回家創業。

迪慶人民團結奮斗,共同富裕。資料圖 德欽,藏語意為“吉祥如意,和平安寧”,是我省通往西藏的北大門和滇藏茶馬古道的咽喉重鎮,也是我省海拔最高、氧氣最稀薄、紫外線最強、生態保護壓力最大、貧困程度最深的國家級“三區三州”深度貧困縣和生態限制開發縣。全縣有貧困村32個,含深度貧困村10個,建檔立卡貧困戶2813戶12315人。 德欽縣堅持把精準扶貧、精準脫貧作為打贏脫貧攻堅戰的核心理念,作為群眾脫貧致富奔小康的生命線,切實把“精準”二字貫穿到脫貧攻堅工作全過程,落實到扶持誰、誰來扶、怎么扶、如何退全過程,連通到黨政部門、基層組織、社會力量各方面,突出靶向精準、政策精準、效果精準和外力精準,科學、有效、精確推進脫貧攻堅工作。 近年來,德欽縣深入開展“不忘初心、牢記使命”和“擁護核心·心向北京”等主題教育,主動、及時、全面、準確宣傳扶貧方針政策,宣講黨的惠民利民政策,改革開放40多年來的滄桑巨變和黨的十八大以來涉藏地方經濟社會發展穩定發生的新變化、新面貌、新氣象、新生活,群眾深切感受到以習近平同志為核心的黨中央對涉藏地方各族人民的似海恩情,群眾全面深刻認識到“惠從何來、惠在何處”,匯聚起“人人支持扶貧、人人參與扶貧、人人感恩扶貧”的磅礴力量。 據了解,針對自然條件惡劣、地理位置偏遠、產品附加值較低、群眾增收渠道狹窄等實際,德欽縣堅持把提高產業組織化程度作為興業之基、富民之源,按照“長短結合、以長為主、以短養長”的產業發展思路,以“增收、致富、脫貧、奔小康”為工作目標,著力“發展什么產業、產業怎么發展、產業鏈怎么打造”等關鍵環節,精準確定產業路徑、精準編制產業規劃、精準選擇產業項目、精準落實產業政策,實現了貧困人口穩定脫貧,已脫貧人口得到進一步鞏固提升,人民群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷提高,為實現鄉村振興戰略打下堅實基礎。

露天蔬菜種植基地 資料圖 “說起好日子,像我家的蜂蜜那么甜。”維西傈僳族自治縣保和鎮拉日村村民虎玉香說。虎玉香所在的維西縣是云南省11個限制開發區域和生態脆弱的國家級貧困縣,被列為國家“三區三州”深度貧困縣,全縣有3個深度貧困鄉、44個深度貧困村、13個貧困村,貧困發生率高達36.8%……面對“條件艱苦、發展艱難、任務艱巨”的嚴峻形勢和“貧困人口最多、貧困程度最深、扶貧基礎條件最差”的現實狀況,面對貧中之貧、困中之困的頑固堡壘,維西必須高質量打贏脫貧攻堅戰。 這個回答,維西在實踐和奮斗中愈加清晰、愈加篤定。近年來,維西縣制定并落實提升農村人居環境激、拆、圍、清、建、引、產、治“八字要求”,激發群眾內生動力,掀起提升農村人居環境新高潮,奮力推動“脫貧基礎條件不斷向好、脫貧效果不斷向好、群眾脫貧意識不斷向好、黨委政府脫貧信心不斷向好”,匯聚起百川成海的澎湃動力。 緊扣“激”字,激發內生動力。以群眾會、院壩會、火塘會等形式,召開教育引導群眾轉變觀念、改變村容、提升環境宣講會1614場次、約4.7萬人次參加。精心打造了10個干部群眾教育實訓基地,讓廣大群眾通過看典型、學先進,自覺主動干在先、走在前。建立了63個“四美之家”愛心超市,鼓勵群眾通過參與環境整治、遵守村規民約獲取積分、兌換物品,不斷增強自己動手建設美好家園的積極性和主動性。 緊扣“拆”字,轉變群眾觀念。組建269支“紅旗服務隊”和34支“精準扶貧感恩連”,全力協助村民拆除影響村容村貌的廢棄房屋、圈舍、露天廁所等。同時,當好政策宣傳員,鼓勵、教育和引導農民群眾自發建設美麗村莊。 緊扣“圍”字,改變村莊面貌。黨員干部引導群眾轉變觀念,指導和幫助農戶把危房改造中拆下來的廢舊木料做成木柵欄,把復墾的地塊圍成“小菜園”“小果園”“小雞圈”,實現“變廢為寶”,“圍”出群眾增收新渠道。 緊扣“清”字,整治環境衛生。把愛護環境衛生、參與環境整治等要求納入村規民約和黨支部主題黨日內容,定期開展大掃除,形成群眾積極參與清理溝邊、河邊、路邊垃圾,規范碼放草堆、柴堆、糞堆的村莊環境整治長效機制。 緊扣“建”字,改變農村風尚。利用村莊公共區域,建設聊天點和配套設施,不僅改變了村莊面貌,而且成為農村政策宣傳、村民議事、增進感情、凝聚人氣的小場所。 緊扣“引”字,匯聚各方力量。引導社會力量積極參與農村人居環境提升行動,動員社會愛心人士出錢出力給予支持幫助。同時,組織群眾實地參觀人居環境提升先進示范點,激勵更多的群眾轉變觀念、積極參與、相互學習、共同提升。 緊扣“產”字,保障安居樂業。突出產業就業,確保群眾有持續穩定的增收渠道。全縣共培育專業合作社387個,實施村集體經濟項目204個,覆蓋79個村,帶動建檔立卡貧困戶11426戶40972人,產業覆蓋率達94.5%。建立縣有勞務輸出公司、鄉有勞務輸出中心、村有勞務輸出經紀人、組有勞務輸出服務站的四級勞務輸出服務機構,推動更多貧困群眾通過外出務工實現穩定、持續、長遠脫貧。 緊扣“治”字,強化綜合治理。加強基層黨組織建設,進一步統籌黨員群眾、護林員、婦女組長、網格員等力量,探索新機制,提升“村情民知、村策民決、村事民定、村績民評、村利民享”的村民自治能力,使群眾真正成為鄉村治理的主體,確保服務群眾“最后一公里”有人負責、有人落實。 (來源:云南網) |

贊!這就是脫貧攻堅迪慶答卷!《云南日報》今日整版公布!

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2021-02-26 15:46:55

頻道精選

- 2024 年迪慶州新聞系列綜合高級職稱定向評審通過人員名單公示2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 張衛東到迪慶交通運輸集團公司開展調研2024-09-05

- 福彩代銷者:增強責任意識 倡導理性購彩2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪慶人,這場活動需要您的參與!2024-09-04

- 積極參與2024年“99公益日·助力迪慶見義勇為”宣傳募捐活動倡議書2024-09-04