|

6.導游 當年:在外語人才缺乏的大背景下,二十年前導游的服務對象幾乎全部是外國游客。導游小姐不僅經常能出國,除了基本工資,還能拿到數額不菲的小費和購物回扣。真是賺錢賺到不好意思。 如今:很多外語專業學生把進入旅行社工作看作是就業的“下策”。付出多,壓力大,淡旺季明顯,回扣也被嚴格監管。導游行業,想說愛你不容易。

7.記者 當年:媒體行業的收入主要來自廣告。二十年前中國的廣播、報紙、電視媒體屈指可數,企業要想在某大報刊登一條廣告,至少要排三個月。在信息壟斷的年月,記者、編輯的收入達到公務員的八九倍真不足為怪。 如今:受到媒體多樣化時代的沖擊,人們獲取信息的渠道越來越多元。媒體不再是企業投放廣告的最好方式,記者、編輯的收入相應大幅下滑。

8.制造業職工 當年:作為“無產階級的先鋒隊”,國營企業里產業工人的待遇雖然不算太高,但工作穩定社會地位也相當高。冒著滾滾濃煙的大煙囪就是他們建設四個現代化的最好象征。 如今:制造業持續走下坡路,制造類型的國企紛紛倒閉,技能單一的車間工人大批下崗。昔日端著鐵飯碗的國企工人,淪為“40.50”再就業人員。

9.郵遞員 當年:在通訊手段尚不發達的年代,郵遞員是人們情感的聯絡員。郵遞員工作收入適中,對學歷要求不高,勞動強度又不是很大,還有社會地位,是男女老幼咸宜的崗位。 如今:隨著物流、快遞事業的發展,郵政壟斷局面被打破。電話、互聯網的廣泛應用,讓鴻雁傳書成為極少數人的需求。郵遞員的收入和受尊敬程度也相應萎縮。

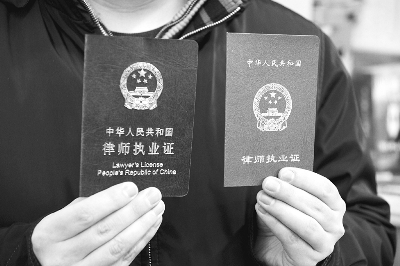

10.律師的光環逐漸褪去 中國向法治社會邁進,涉及到的法律事務也越來越多,律師的業務處于上升和拓展期,收入也是水漲船高,但律師在大家心目中的地位也下降了。過去律師少,大家也很少會打官司,請個律師覺得很新鮮,但現在大家和律師接觸的機會越來越多,律師自然走下了‘神壇’,頭上的那圈‘神秘感’也就隨之消逝。 此外,隨著法律系招生越來越多,真正能進入法院、律師事務所等相關行業工作的畢業生比例隨之下降,法律系學生就業成為近年來的一個難題;加上律師的壓力大、工作量大等因素,不少人如今對這個行業,也只能望而卻步。(人民網) |

中國人的十大“金飯碗”去哪兒了?

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2014-04-21 15:10:18

下一篇:審美風潮向丑“吹”?

頻道精選

- 2024 年迪慶州新聞系列綜合高級職稱定向評審通過人員名單公示2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 張衛東到迪慶交通運輸集團公司開展調研2024-09-05

- 福彩代銷者:增強責任意識 倡導理性購彩2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪慶人,這場活動需要您的參與!2024-09-04

- 積極參與2024年“99公益日·助力迪慶見義勇為”宣傳募捐活動倡議書2024-09-04