|

8月2日至10日,國家級非物質文化遺產——通海高臺,首次登上世界最大藝術盛會之一的英國愛丁堡藝穗節舞臺。這項以孩童扮演神話人物立于高臺巡游為核心的民俗儀式,通過“非遺+數字藝術+未來敘事”的創新融合,向全球觀眾展現了中國傳統文化的當代生命力。

四百年傳承:從鄉土儀式到文化脊梁

通海高臺的傳承與發展,離不開國家級非遺傳承人公孫馨的堅守。數十年來,他深耕高臺藝術的全鏈條實踐,從人物造型設計、道具搭建到表演身段訓練,將戲曲美學、歷史神話與鄉土工藝融入每一臺閣,使其成為 “活的敘事結構”。在他的帶動下,本地手藝人與青年志愿者形成 “代際共創”傳統,讓這項古老民俗在代際傳承中保持活力。 數字轉身:科技激活非遺記憶 今年年初,公益展《時空中的非遺記憶與重生—高臺之上》,率先開啟了通海高臺的數字化探索,通過老照片、面塑、紀錄片等傳統形式,結合AI視頻和多屏影像,系統呈現高臺的歷史演變。

其中,以1993至2014年間的高臺老照片為素材創作的AI作品《通海高臺?電子往生1993–2014》,通過AI技術修復并動態重構了七組經典高臺場景,構建出 “非線性記憶劇場”。這一嘗試不僅實現了傳統民俗的數字化保存,更以全新視覺形式激活了公眾對歷史場景的感知。 登上國際舞臺:VR重構非遺未來圖景 此次亮相愛丁堡藝穗節的通海高臺作品,包括《通海高臺?電子往生1993–2014》及VR交互作品《通海高臺2066》以未來主義視角重構傳統儀式,觀眾可選擇 “人”“神”“機器” 三種身份進入虛擬空間,在算法與沙化蔓延的設定中,體驗機器人與神祇共舞的未來版高臺游神。

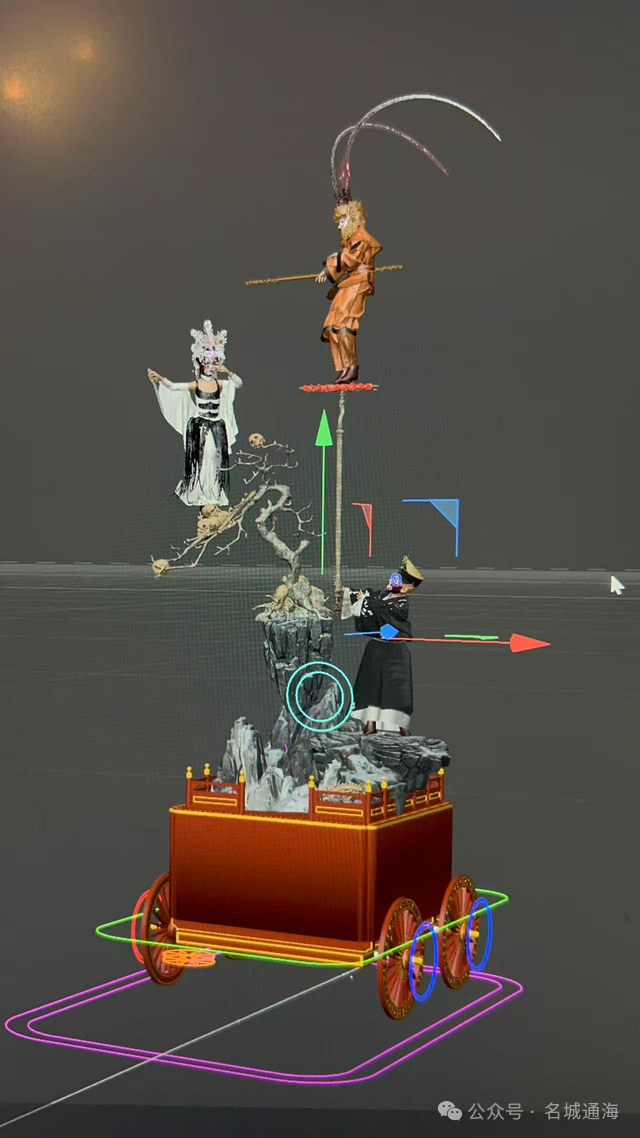

C4D中數字高臺創作過程《三打白骨精》 作品中,3D數字時裝設計師團隊將戲曲臉譜、賽博美學融入虛擬服飾,讓觀眾在VR中化身 “孫悟空”“白骨精” 等角色,通過沉浸式交互打破傳統非遺的 “觀看隔閡”。展覽現場,全球策展人、評論家紛紛駐足體驗,在虛擬與現實的交織中完成跨越中西、古今的文化對話。 活態傳承新模式:從 “保護” 到 “再生”

數字高臺《杞湖歡歌》 通海高臺的 “出海” 并非偶然。它打破了非遺 “停留在檔案與展柜” 的刻板印象,通過AI修復、VR創作、數字設計等方式,讓傳統文化成為可參與、可創作、可傳播的 “活態資源”。正如展覽所傳遞的,非遺 “火” 出圈的核心,在于用當代語言講好本土故事,讓傳統在與科技、藝術的碰撞中不斷生成新的生命力。 此次通海高臺在愛丁堡的亮相,不僅讓這座云南小城成為 “用科技講述神話、用影像構建儀式” 的文化表達者,更為全球非遺活態傳承提供了 “非遺+科技” 的中國樣本。 |

通海高臺驚艷亮相國際舞臺 百年非遺借數字技術煥新彩

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2025-08-08 15:08:00

頻道精選

- 隴川縣召開縣委退役軍人事務工作領導小組第五次全體會議暨“八一”雙擁座談會及“軍事日”活動原創2025-08-08

- 潘魯生率調研組到迪慶州開展民間工藝專題調研2025-08-08

- 答好五問促增收 | 菜市場里的鄉村振興圖景2025-08-08

- 張衛東在調研雨崩景區綜合整治規范提升工作時強調:多維度推動景區高質量發展2025-08-08

- 張衛東到德欽縣巡林巡河時強調 要強化生態保護責任落實 堅決守護好綠水青山2025-08-08

- “云小清”話侵權丨整治涉企侵權網絡亂象 著力優化營商網絡環境2025-08-08

- 關于開展“清朗·優化營商網絡環境—整治涉企網絡‘黑嘴’”專項行動的通知2025-08-08

- 馬關縣:堅持導向 靶向發力 從嚴從實開展集中整治工作2025-08-07

- 夏日炎炎,有“梨”超甜2025-08-07

- 哇塞!夏末的芒市遮放一“gai”子都是山花2025-08-07