|

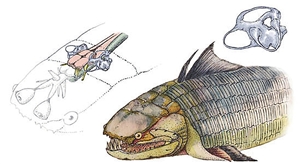

短耳褶紋魚及其腦和內耳結構復原 孔嘉儀 繪 云南昭通早泥盆統的坡松沖組保存了大量的魚類和植物化石,代表著4.1億年前一片生機勃勃的水中“樂土”。在最近的野外工作中,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所早期脊椎動物課題組找到一件表面紋飾與志留紀夢幻鬼魚非常相似的硬骨魚類耳枕區化石,根據其寬短的輪廓和表面的褶皺紋飾將其命名為短耳褶紋魚。 中國科學院古脊椎動物與古人類研究所朱敏團隊盧靜等人使用古脊椎所聯合高能物理所自主研發的顯微CT以及計算機三維重建等技術,對這件化石的內部結構進行了詳細的還原,盡可能地提取了其中蘊藏的復雜形態信息,重點對后背囟、舌頜骨關節面、內耳骨迷路和耳上腔等結構特征及其三維位置關系進行了詳細的解剖學對比和梳理,這也是學界首次獲取早期硬骨魚類耳枕區腦顱形態的詳細數據。 在此基礎上,盧靜等人對整個硬骨魚類演化樹根部的系統關系進行了全面的重新分析,結果表明,短耳褶紋魚的腦顱特征組合對早期硬骨魚類演化理論具有重大影響。短耳褶紋魚本身處于目前唯一的基干肉鰭魚類位置上,它的發現將斑鱗魚類推至更加原始的基干硬骨魚類位置,顯示斑鱗魚類已經非常接近輻鰭魚類和肉鰭魚類共同的祖先。龐大的硬骨魚支系最初正是從類似斑鱗魚類的形態基礎出發,在其后的4億年中分化出占據整個地球多樣生態位的繁盛后代,而我們人類也正是這些后代中的一支。 研究表明,短耳褶紋魚的舌頜關節正好處于基干肉鰭魚類向更進步的肉鰭魚類冠群演化的過渡階段:它雖然已經演化出進步肉鰭魚類典型的兩個舌頜關節面,但頸靜脈管卻仍然從兩個關節面的下方而非其間穿過,保留著原始硬骨魚類的模式。同時,短耳褶紋魚開始出現進步肉鰭魚類特有的結構耳上腔(包括內淋巴囊和與之相連的內淋巴管兩部分,負責將內淋巴液吸收入腦脊液)的雛形。(春城晚報) |

昭通出土4.1億年前魚的耳枕區化石

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2017-12-07 10:49:22

頻道精選

- 2024 年迪慶州新聞系列綜合高級職稱定向評審通過人員名單公示2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 張衛東到迪慶交通運輸集團公司開展調研2024-09-05

- 福彩代銷者:增強責任意識 倡導理性購彩2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪慶人,這場活動需要您的參與!2024-09-04

- 積極參與2024年“99公益日·助力迪慶見義勇為”宣傳募捐活動倡議書2024-09-04