|

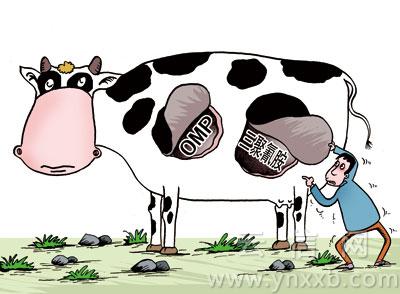

云南乳業大病初愈路咋走 對于我國的乳業來說,上個冬天有點冷,眾多的乳企在毫無防備的情況下被卷入三聚氰胺的漩渦中。一時間,寒流四起——奶粉庫存驟增,奶農宰殺奶牛,行業遍布“過剩”危機。 而地處西南邊陲的云南乳業未被直接卷入,表面上躲過了這一劫。 “不但云南的乳企中沒有一家查出有三聚氰胺,而且這對云南的所有乳企來說是一個發展的機遇。”七彩云企業董事長莫春良如是說。 但遺憾的是,云南乳業逃過了三聚氰胺,卻逃不過庫存壓力,而后者則是前者所帶來的影響。 “云南企業雖沒有蒙牛、伊利等企業體會深刻,滇產奶粉卻成了三聚氰胺事件中被殃及魚池的眾多領域之一,在形勢最嚴峻的時候,幾家乳企共庫存奶粉2000噸。”云南省奶業協會會長毛華明稱。 但國家統計局的一組數字似乎在昭示著中國乳業開始逐漸恢復,盡管病去如抽絲。今年2月份,全國規模以上乳制品企業工業總產值同比增長9.03%,其中奶粉產量更是增長了22.7%。上月底,三元、光明和伊利等領軍乳企陸續公布了第一季度業績,其中三元和伊利兩家公司凈利潤分別大漲134.86%和103.59%。云南市場上,液態奶銷量與去年同期相比也增長了30%。 這是最壞的時代,也是最好的時代。一方面,消費者的信心漸漸得到挽回;另一方面,在“廢墟”之上,乳業企業重新或加快建立自己的聲望又相對更加容易,在不少業內人士看來,這把牌,洗得正是時候。不僅讓全行業反思既定的生產經營模式和利益分配機制,也讓不少原來缺乏創新動力的企業開始思索未來的方向。 記者在調查中發現,三聚氰胺事件之后,本地乳品企業產品結構發生了改變,更加注重對城市人群提供適合的產品。同時,省內乳業的發展已經從廣告概念的炒作走向產品的競爭,能夠代表企業優勢的產品成為競爭核心。據了解,雪蘭主推高端產品和打健康概念,蝶泉推出高端奶粉,歐亞打酸奶牌,而七彩云則通過融資來擴產。 更加重要的是,捱過了三聚氰胺事件之后,企業與奶農之間如何建立一種穩定的利益分配機制,也值得探討。 這些,都是在經歷了劇痛之后,企業所做出的自然選擇。 建立“股份制”,讓奶農分紅 三聚氰胺事件始終是乳業的傷疤,只有保證產品質量安全才能真正治愈它。 捱過了三聚氰胺事件之后,在未來的日子里,乳業還會不會遇到其他的浩劫?誰都不敢擔保,但經歷了這次的痛苦,乳企顯然學到了深刻教訓。 不難看出,這個事件中,國人對食品安全的重視程度明顯增加,這種情況下,《食品安全法》于今年6月1日開始實施,對處于風口浪尖上的乳品行業來說都是一件大事,它要求各企業無論是從軟件還是硬件上都要達到一定要求,否則只能逐漸退出乳品行業。 “三聚氰胺事件的發生再一次反映了中國奶業生產體制的頑疾,即乳品加工企業與奶牛飼養者之間沒有形成利益共同體,只是買賣關系。”云南奶業協會會長毛華明看來,滇乳企只有建立乳品加工企業與奶農緊密連接的經濟共同體,擁有屬于自己的奶源基地,才能有效保證產品安全。 “基地建設資金全部由企業負責,而不是只為奶農提供擠奶器。乳業企業負責建設基地,奶農負責提供奶牛,飼料由基地統一提供。奶農除了能夠獲取銷售牛奶的收益,還可以獲得適當分紅。”據悉,現在騰沖縣的奶水牛飼養農戶和企業就在實踐這種模式。 基地建設是根本 云南本土乳企之所以沒有在三聚氰胺事件中出現問題,主要是因為云南乳業產業鏈模式與省外不同。毛華明將此稱為利益鏈連接機制的差異,在云南,企業在政府的協調下,對奶源市場進行了劃分,收奶主體成為乳品企業,企業沒必要在這個過程中加入有害物質去增加牛奶的“營養成分”。 云南現在可以被借鑒的經驗是奶源基地的運營模式。假如一家企業進入到云南的乳業市場,那么它首先要取得的就是奶源。但是在云南,它并不能去自由拓展奶源市場,它必須在政府劃定的范圍內進行收購,這種模式在大理州最為明顯。隨后,企業為了能獲取高質量的牛奶,除了向奶農指導生產知識,還需要向奶農提供設備,幫助他們改善飼養條件。這種做法持續下去,就形成了初步的“公司+農戶”模式。 但是松散的農戶飼養,會讓牛奶質量參差不齊,于是企業會指導或直接參與奶源基地的建設,基地建設方(企業)與奶牛主人(奶農)之間建立了較為確定的聯系。這種辦法相對于奶農自己建立養殖基地,更加強了企業與奶農的聯系,讓他們處在同一利益鏈中,形成穩定的利益結構。 海子乳業常務副總經理鄒歆介紹說,海子乳業在昆明附近擁有9個基地,分布在昆明近郊和嵩明、晉寧,其中有兩家是海子乳業直接管理的。海子乳業現在幾乎統一實行了“公司+基地+農戶”的產業模式,為了防止進廠前出現安全問題,公司對合作社管理人員定期輪換。 |

云南乳業遍布"過剩"危機 股份制實現市場創新

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2009-06-17 16:13:06

上一篇:云南省高考成績23日或可查

頻道精選

- 2024 年迪慶州新聞系列綜合高級職稱定向評審通過人員名單公示2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 香格里拉景區直通車:便捷出行,一站直達美景2024-09-05

- 張衛東到迪慶交通運輸集團公司開展調研2024-09-05

- 福彩代銷者:增強責任意識 倡導理性購彩2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央專項彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪慶人,這場活動需要您的參與!2024-09-04

- 積極參與2024年“99公益日·助力迪慶見義勇為”宣傳募捐活動倡議書2024-09-04